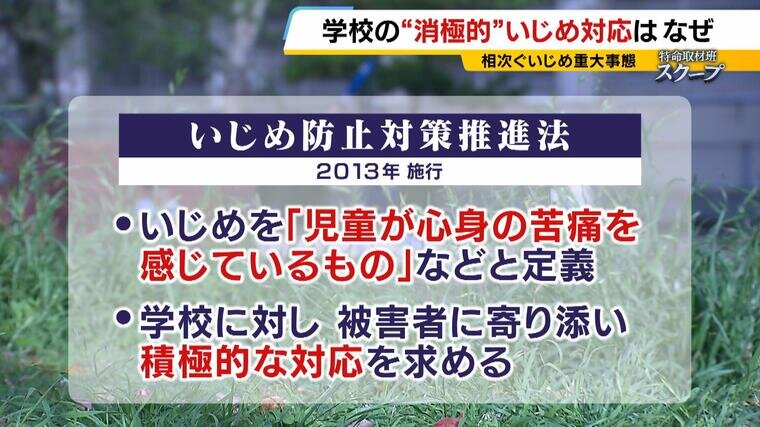

2013年に成立『いじめ防止対策推進法』

2013年に成立したいじめ防止対策推進法。いじめを『児童が心身の苦痛を感じているもの』などと広く定義して、学校に対しては被害者に寄り添い積極的な対応をするよう求めている。

専門家『法律に従っていじめに積極的に対応する余裕が現場にはない』

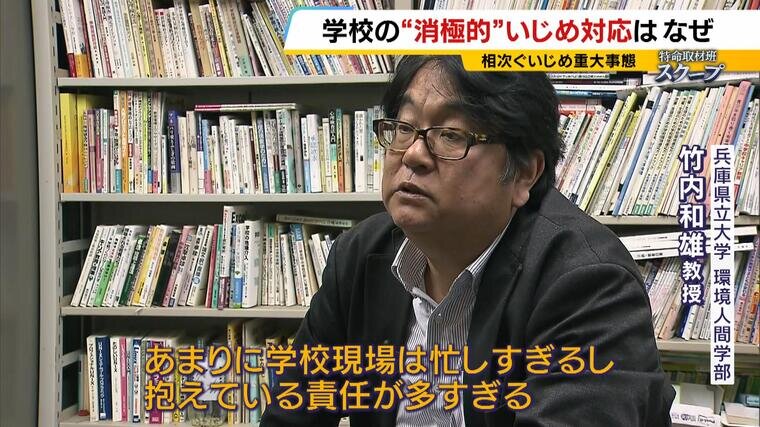

しかし、なぜ学校はいじめに消極的とも言える対応なのか。中学校の教諭や教育委員会で勤務経験のあるいじめ問題の専門家は『現場ではこの法律を厳密に運用できていない』と話す。

(兵庫県立大学環境人間学部 竹内和雄教授)「日々ランドセルを持たせるとか『死ね』とかはいっぱいあるんですよ。それを全部いじめに認定していると会議が1日40個くらいになる。学校は結果的に全部はいじめと認定していません。結果論でいうと今回は判断ミス。だけどこういうミスは起こってくる」

そのうえで『法律に従っていじめに積極的に対応する余裕が現場にはない』と指摘した。

(兵庫県立大学環境人間学部 竹内和雄教授)「いじめられている子は絶対に守ってあげないといけないし、その子が元気で学校に行けるようにするのは社会の責任ではある。ただそれを実現するにはあまりに学校現場は今忙しすぎるし抱えている責任が多すぎる。まずは教師はしっかり勉強を教える。専門的にいじめについて関わる教員であるとか、そういう常駐の職員が各学年に1人くらい必要」