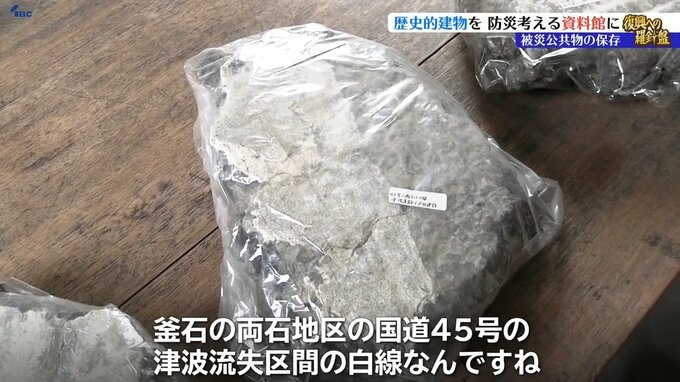

新藤さんが資料館に保存、展示しようと考えているのは、津波で破壊された公共施設の一部、いわゆる「被災公共物」と呼ばれるものです。

(新藤 典子 さん)

「これなんですけど釜石の両石地区の国道45号の津波流失区間の白線なんですね」

廃棄物として処分される予定だった津波で流出した国道45号のアスファルトの一部も被害の大きさを伝える被災公共物として保存されます。

(新藤 典子 さん)

「実際の現物、現物によって語る威力というのは大きいなと思っていて、その道路が実際に存在していたものだということを史料として保管しています」

建物の奥にはひと際目を引くグランドピアノが3台。これも被災公共物です。

東日本大震災で3階建ての校舎の最上階まで津波が押し寄せた旧気仙中学校に、2年以上放置されたピアノがあることを知った新藤さんは2013年、学校関係者にピアノの保存を働きかけ実現させました。

(新藤 典子 さん)

「校舎がここにあった証というものが必要だろうと思ったんです」

ピアノはほとんどの弦が切れ、鍵盤が下がったままの部分もあります。

(新藤 典子 さん)

「ちょっと弾いてみますね」

(ピアノの音色)

「♪♪♪」

(新藤 典子 さん)

「これが被災したままの音です」

こちらは宮城県石巻市の大川中学校にあったピアノです。

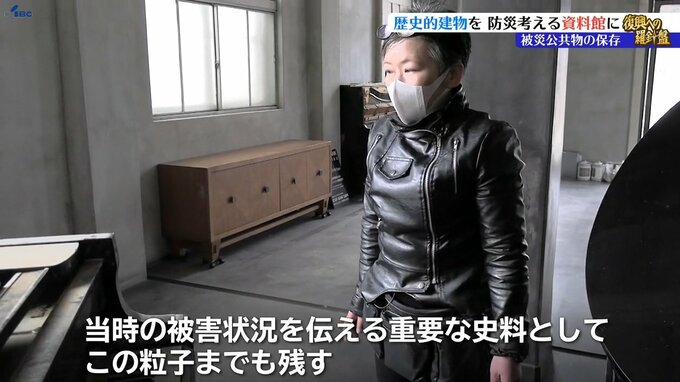

(新藤 典子さん)

「どちらかというと海というより川の被害なのでヘドロなどが付着したまま置かれています。これはあえて取らないで当時の被害状況を伝える重要な史料として粒子までも残す」

釜石市の唐丹小学校のピアノは修復した上で展示されています。

(新藤 典子 さん)

「鍵盤が潮で固まって一つも音が出ないという状況だったので、音を残すというよりは、復旧復興の中で明るい兆しを生む可能性があるとしたらこのピアノを活用できるのではないかと考えまして」

資料館にはこの他、あの日、地震が起きた「午後2時46分」で止まった唐丹小学校の旧校舎にあった時計などが展示される予定です。地域の歴史的な建物に被災公共物を保存、展示する意義を新藤さんは次のように話します。

(新藤 典子 さん)

「この場所に文化財保存した歴史的建造物が残る。その中に痕跡・史料を収め、私が仮にいなくなった後世でも活用できるように残していく仕組みが必要だなと考えました」

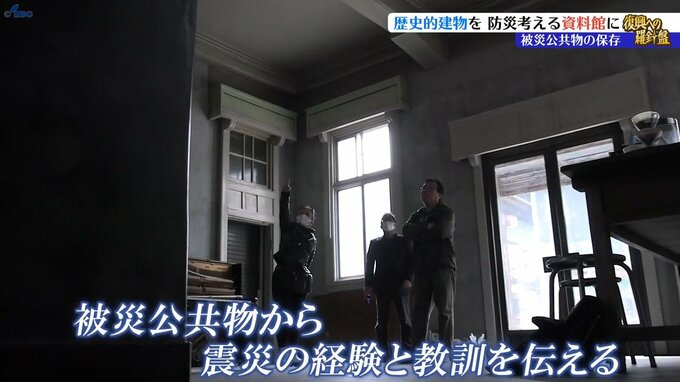

建物の改修工事の費用は今後クラウドファンディングで資金を募る予定で、資料館の開業に向けた動きが進んでいます。将来的には宮古市田老でも資料館の整備を考えている新藤さん。被災公共物から震災の経験と教訓を伝える挑戦は始まったばかりです。