これまでチューリップテレビが放送してきた戦争に関する特集を再構成してお伝えします。

(2022年4月5日 放送「語り継がれる富山大空襲」より)

1945年8月2日未明、アメリカ軍の爆撃機が富山市上空に飛来、焼夷弾による爆撃で約2700人が死亡しました。いわゆる富山大空襲です。空襲を生き延びた人たちの高齢化が進み、あの日の様子を伝える人は減っています。そんな中、大学の卒業論文のテーマに富山大空襲を選んだ女子学生がいます。戦争を知らない世代が見出した語り継ぐ意義、語られない理由を考えます。

■なぜ、富山大空襲はあまり知られていないのか…

「なぜ、富山大空襲はあまり知られていないのか」という疑問。この現状に衝撃を受けた広島出身の被爆3世の女性が卒業論文のテーマに選びました。執筆したのは3月に富山大学を卒業した近藤七茶(こんどう・ななちゃ)さん(22)です。

近藤七茶さん:

「調べてみると、自分自身が知らないことばかりでしたし、さらに平和とか戦争に向き合っていかなきゃいけないという気持ちにさせてもらえたというか、なかなか重いテーマではあったんですけど、向き合ってよかったなって思っています」

近藤さんが、富山大空襲について本格的に調べ始めたのは2021年8月。空襲を知る人に話を聞くため、富山県内で空襲体験の継承活動を行う『富山大空襲を語り継ぐ会』に参加しました。

近藤さん(呼びかけ):

「いま、卒業論文で富山大空襲について取り上げようと思っていて、語り部の方だったりとか、どういう風に語り継がれているのかだったり、資料だったりとか調査している最中です。自分の経験だったりとか、どういう風に思っているとか。教えてもいいよ、という方がいらっしゃればお声がけください」

あの日、戦火を逃れた大勢の市民が逃げ込み、命を落とした神通川。語り継ぐ会のメンバーとともに花を手向けました。

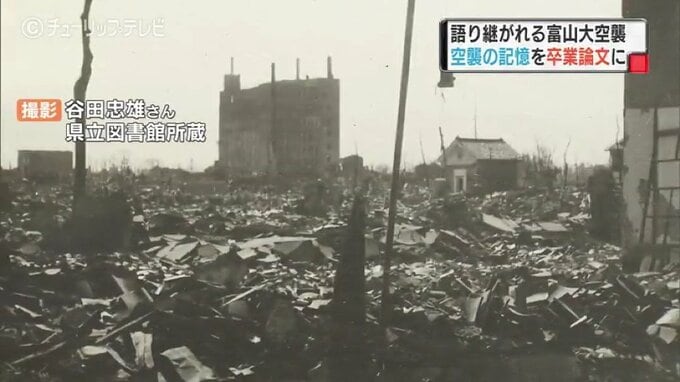

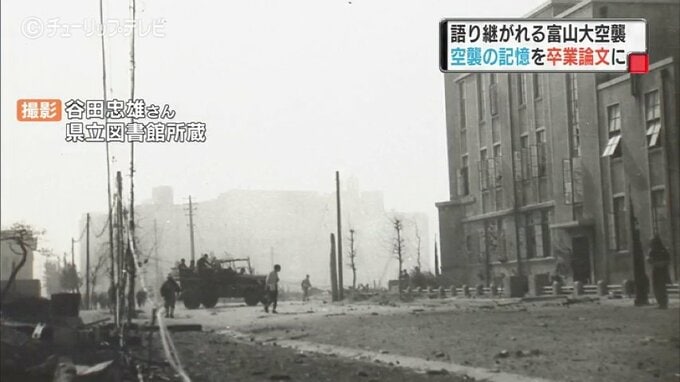

1945年8月2日未明、174機のアメリカ軍の爆撃機『B-29』が、富山市に50万発以上の焼夷弾を投下、市街地は一夜にして焼き尽くされました。

米軍の空襲によって約2700人が死亡。作戦計画の目標であった市街地の99.5パーセントを焼失、地方都市の空襲としては最も被害の大きい都市の一つでした。

地元の富山で、空襲の記憶はどのように語り継がれているのか。近藤さんは、まず、語り継ぐ会で空襲経験者の話に耳を傾けました。

空襲経験者:

「トラックの中は死体が山のようになっているわけですよ。トラックの中の山の死体がそこでぼーんぼんと放り上げられて、人間も遺体も荷物のような扱いだった」

さらに、富山大空襲について研究している東京の中山伊佐男(なかやま・いさお)さんのもとを訪ねました。

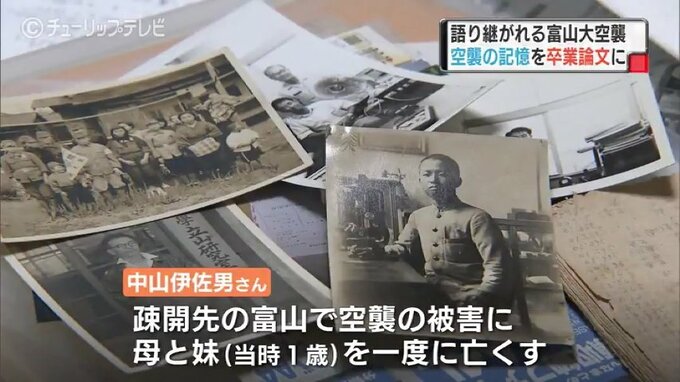

中山さんは中学生のとき、疎開してきた富山で空襲に遭い、母と当時1歳の妹を同時に亡くしました。その悲惨な経験を記録するとともに、各地の空襲の被害を調査、研究しています。

近藤さんは、なぜつらい経験を思い出してまで研究を続けられるのか、疑問に思っていました。

近藤さん:

「(空襲は)思い出したくないというか、つらい経験ではないですか。それでも文章にしようと思ったのはなぜでしょうか」

中山さん:

「上手に書こうとは思っていないです。ただ、事実をきちんとできるだけ正確に書いておきたいということです」

近藤さん:

「(語り継ぐことは)中山さん自身にとってどんな意味がありますか」

中山さん:

「(私の人生は)それから逃げるわけにはいかないでしょう。現実ということ。そういう(つらい)ことがあって、思い出したくもないといっても、忘れることができない」

近藤さん:

「(経験者は)思い出すのがつらいという話をたくさん聞くんです。語り継いでいくことって本当にできるのかなという風に思うこともあって…」

中山さん:

「そんなに簡単に忘れられるわけはない、話したくない人もきっといると思う」

空襲研究家として、語り部として自らの体験を伝えてきた中山さんも92歳。年々活動が難しくなっているといいます。

中山さん:

「具体的に何かをまとめようとかいうのはちょっと限界を感じます。体力的に」

空襲経験者などへの聞き取りは30人以上にのぼりました。その一人ひとりの話に耳を傾けるうちに、自分がなぜ、卒業論文にこのテーマを選んだのか、徐々にその答えも見えてきました。