「医師の働き方」と「医療体制」どう両立?

小川彩佳キャスター:

働き方改革を進めれば、その結果として救急医療や地域医療などに影響が出てきてしまうかもしれない。ただどちらも犠牲にするわけにはいかない。本当に難しい問題ですが、宮田さんは「医学部の教授」という立場で、周りの医師や学生からどんな声が上がっていますか?

慶應大学医学部 宮田裕章 教授:

やはり同僚の医療現場に立つプロフェッショナルたちは、本当に意識が高くて、患者のためであれば、労働もとにかく身を粉にして行うんですが、ただ彼らの健康を守らなければいけないですよね。

私自身も外科と研究をしたことがありますが、「勤務状態が良い病院」というのは、患者のリスクなどいろいろな調整をしても治療成績が良かったです。つまり、良い労働環境というのは、医師だけではなく、患者にとっても必要である、と。

ただ、日本は病院が非常に多く、資源が分散していることにより、労働条件が逼迫してしまう。これは早く解決していかなくてはいけない、ということですね。

喜入友浩キャスター:

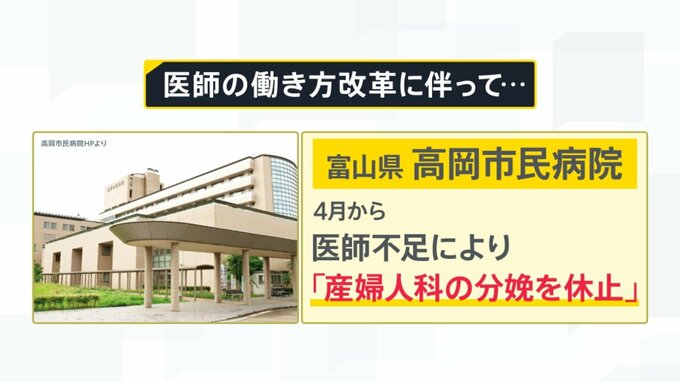

医師の働き方改革に伴い、地域医療にも影響がおよびそうです。富山県にある高岡市民病院では、4月から医師不足により「産婦人科の分娩の休止」を余儀なくされました。

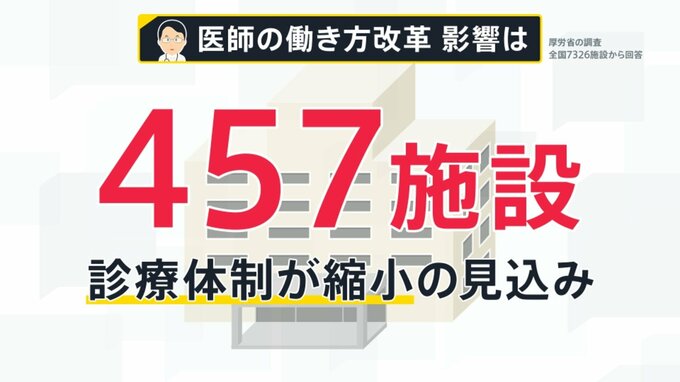

厚労省が全国の7326医療機関を対象にした調査でも、457の施設が「働き方改革の実施に伴い、診療体制が縮小する見込み」と回答しています。

では、どうすればいいのか。

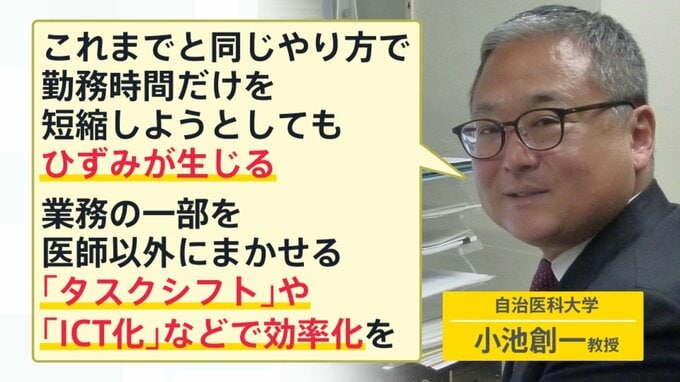

全国の勤務医の実態調査を行う、自治医科大学の小池創一教授は「これまでと同じやり方で勤務時間だけを短縮しようとしても、ひずみが生じる。業務の一部を医師以外に任せる『タスクシフト』やオンライン診療など、『ICT化』などで業務の効率化を図る必要がある」と指摘しています。