「医師の働き方」と「医療体制」両方を担保させる広島県のケースは

小川キャスター:

現場の働く環境と医療の体制、どちらも守っていくためには何が必要になってくるのでしょうか。

宮田教授:

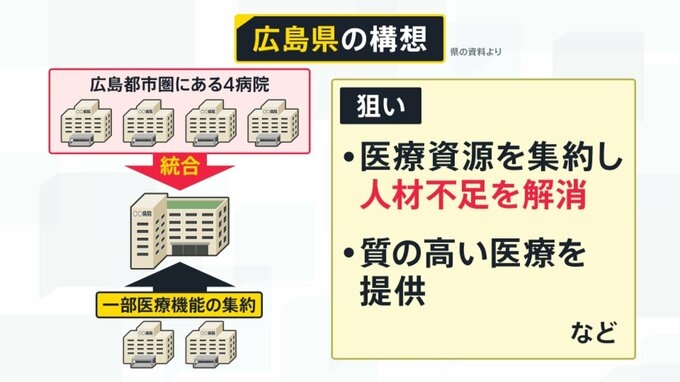

一つケースとして、広島県の取り組みを紹介したいと思います。広島では都市圏の四病院を統合、さらに一部病院の高度医療を集約した新たな病院を、アクセスの良い場所に設置する、という構想があります。

これは、今まで病院同士で重複したことを診療としてやる、そうすると当直がそれぞれやらなくていはいけない、いろいろな労働がどうしてもかさんでしまいますが、これを連携することにより、マンパワーを集約して余力を持たせる、ということなんです。

小川キャスター:

ただそうすると、自宅の近くにある病院がなくなってしまう、ということですよね。

宮田教授:

これは同じ医療圏なので、あまり病院へのアクセスが問題にならないというケースではあります。しかし、それでもやはり不安というのは聞かれます。

そのときに小池教授の話にもあった、ICTで普段からサポートしながら、必要なときに病院に来てもらう、というような形で、今までよりもいい質の治療を地域で連携をしながら、「病院間の競争」というより、「地域を良くするためにどう協力できるか」。こういった視点の中で、医療の提供体制というのを整えていくことで、質とアクセス・勤務条件の両方を担保できるのではないか、と思います。

喜入キャスター:

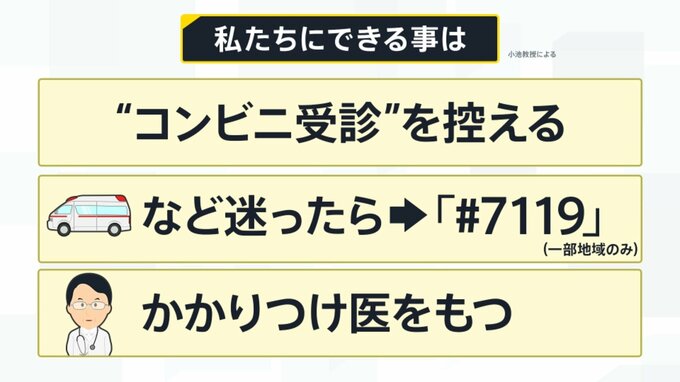

こうした体制の整備の一方で、医療を受ける側の私たちに何ができるか。小池教授に伺いました。

▼緊急を要しない軽い症状で休日夜間などに緊急外来を受診する「コンビニ受診」を控える

▼救急車を呼ぶべきかどうか迷ったときは、相談窓口#7119を活用する(一部地域のみ)

▼かかりつけ医をもつ

こういったことが大事だと話されています。

小川キャスター:

利用者としても「意識の改革」というのが必要になってくるということなんでしょうかね。それぞれの立場で知恵を絞っていかなければいけません。