長崎県内の養殖業を巡っては、現在──

(1)船の燃料代やエサ代の高騰

(2)融資による資金調達の難しさが課題にあげられています。

このうち(2)の「資金調達」については、養殖生け簀の中の魚の数や大きさを正確に測ることが困難なため、資産価値を算出するのが難しく、それを担保とした融資を金融機関から受けにくくなっています。

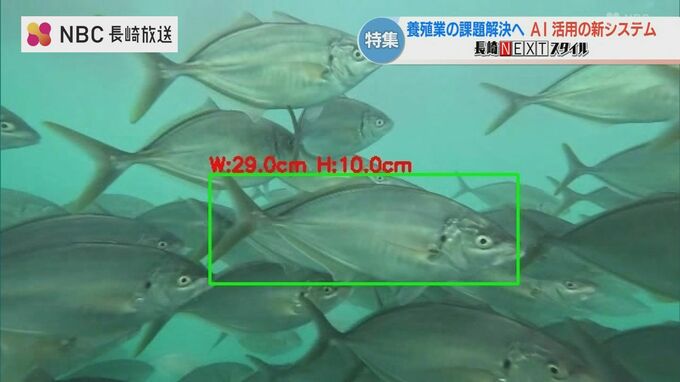

こうした課題を解決しようと、東京が本社で長崎に事業所を置くシステム開発会社が、地元の養殖業者や大学と連携し、AIを活用して《いけす内の養殖魚の大きさや重さ》などを測定するシステムを開発しています。

AIを使った『スマート養殖』の実現に向けた取り組みです。

養殖のデータ化で高効率で新規参入を

橘湾に浮かぶ生け簀で養殖されている「ゆうこうシマアジ」です。月に1回、網ですくい出して大きさや重さを測り、成長を管理しています。手間と時間がかかるこの作業をAIで効率化しようと取り組んでいるのが長崎市に事業所を置くシステム開発会社「シーエーシー」です。

魚の成長をデータで管理しエサの量を適正化できればこれまでよりロスを減らすことができると見ています。

シーエーシー新規事業開発本部 井場辰彦サービスプロデューサー:

「経験や勘に頼って作業されているところもかなり多いという中で、養殖技術をデータとして使えるものにしていけば『ここまでエサを減らしても体重はちゃんと増えているので、無駄なエサを与えなくても大丈夫だ』とか、エサ代がすごくかかっているという課題を解決できて“効率的な養殖”ができたり、“若い新規参入”の方も入っていただいたりと、一つの解決策にはなるんじゃないか」