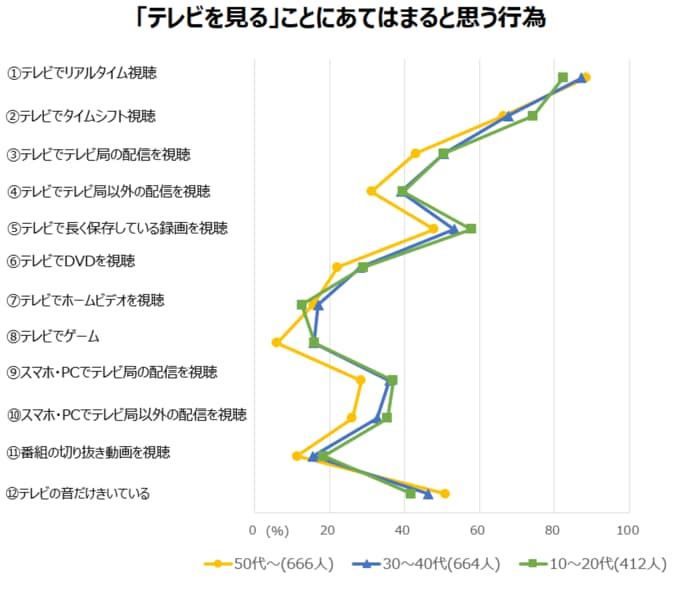

それは「テレビで放送中のテレビ番組をみる」「スマホ・PC等で(テレビ局以外の)動画配信・共有サービスをみる」といった、何らかの映像をさまざまなデバイスで視聴する12の行為について、それぞれが「テレビを見る」にあてはまるかどうかを判断してもらうという質問です。

その回答を年代別に集計した結果が、次の折れ線グラフになります。

最も「テレビを見る」にあてはまる行為は「①テレビで放送中のテレビ番組をみる(リアルタイム視聴する)」で、どの年代も該当率は8割超。

当然の結果ですが、テレビを浴びるように見て育った筆者としては「100%じゃないの?」という気持ちもあり……。

これに「②テレビで録画したテレビ番組をみる(タイムシフト視聴する)」が7割程度、「⑤テレビで長く保存しているお気に入り番組をみる」「③テレビでTVerやテレビ局配信番組をみる」「⑫テレビの画面はみないで音だけきいている」の3つが5割前後で後続。

リアルタイム視聴やタイムシフト視聴、音だけ視聴は昔からあり、TVer配信視聴が最近出てきましたが、これらは「テレビ局が作った番組をテレビ受信機で視聴する」ことが共通しています。

逆に「⑧テレビでゲームをする」「⑦テレビでホームビデオをみる」「⑥テレビでレンタルや購入したDVDをみる」など、テレビ番組ではないものへの接触は2~3割弱と低該当率であることも考え合わせると、接する対象がテレビ番組か否かが「テレビを見る」に当たるか否かの分け目のようです。

その点で興味深いのは「⑪番組の切り抜き動画(番組を一部抜粋)をみる」の該当率が1割と低いこと。視聴者にとって、番組の加工物である切り抜きを見るのは「番組そのものを見る」ことにならないのかも知れません。

12の行為の該当率の大小傾向は年代間でも共通していて、何が「テレビを見る」ことか、そうでないかについては、今のところ世の中の合意が大体保たれているという印象です。

しかし、50代以上の中高年層に比べて、より若い層で各行為の該当率が高めなのは、若い層から「テレビを見る」の概念が広がり始めている(崩れ始めている?)ようで気になります。

失われる特長・失われない特長

多くの人がテレビもネット動画も「そこそこ」見ている今。「テレビを見る」ことの輪郭が徐々にぼやけつつあるような今。

黄金時代を誇ったテレビが、後から出てきたインターネットと競合したりお株を奪われたりして、徐々に退潮する様が語られる今。

かつてお茶の間にテレビが運び込まれた日、人々は今動いている世界の様子を居ながらに目撃できることに驚き、画面に釘付けになりました。

人々は(そして筆者も)、テレビが備えるさまざまな特長に魅せられてきたのですが、それらがインターネットに取って代わられたのが今かも知れない、という気がしてなりません。

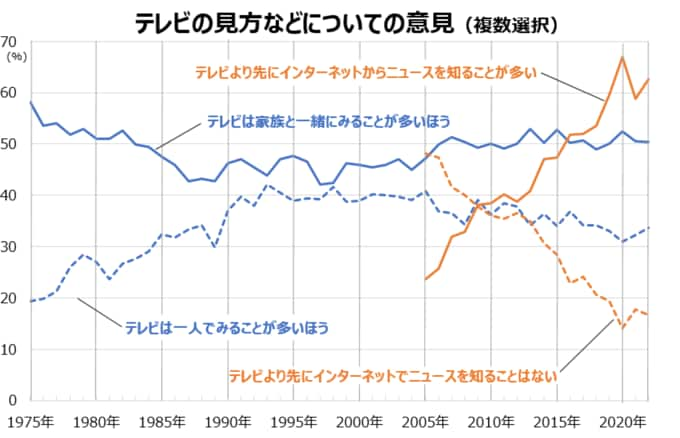

そこで数あるテレビの特長のうち、最新情報をいち早く届ける「速報性」と、多くの人が同じ番組を同時に視聴する「共視聴」の2つを取り上げ、人々の意識の変遷にJNNデータバンク定例全国調査・首都圏データで迫ってみます。

調査では、テレビの見方などについてあてはまるものを複数選択してもらう質問の中に、速報性と共視聴について以下の選択肢があります。

【速報性】

・テレビより先にインターネットからニュースを知ることが多い

・テレビより先にインターネットからニュースを知ることはない

【共視聴】

・テレビは家族と一緒にみることが多いほう

・テレビは一人でみることが多いほう

速報性については2005年から、共視聴は何と1975年からのデータが蓄積されており、それを示したのが次の折れ線グラフです。

速報性は、印刷物を配る新聞に比べれば、電波を流すテレビのほうが優位でした。しかし、今ではテレビ受信機で放送を見るより、スマホでネットニュースを見るほうが手っ取り早くなっています(注4)。

05年に速報性を調べ始めたとき2割強だった「テレビよりネット」という人は、09年に「ネットよりテレビ」と拮抗。そのままうなぎ登りに伸びて、今や完全に大勢を占めています。

一方、同じ画面をみんなで(ここでは家族で)見る「共視聴」派は、80年代前半まで過半数を維持。しかし80年代後半から半数を割り込み、一人で見る「単視聴」派が00年代前半に至るまで4割と肉薄しました。

この頃、アナログ放送向けのテレビ受信機が安価になり、テレビは高嶺の花から一人一台の時代になっていたことが背景にあると考えられます。

その後、03年12月1日午前11時から関東・近畿・中京地区で始まった地上波テレビのデジタル放送を皮切りに、アナログからデジタルへの受信機買い換えという、全国民を巻き込んだ一大事業がスタート。しかし、デジタル受信機は高価だったので、リビングの大画面テレビだけデジタル化する一家一台状態が続出したとか。

そうしたこともあってか、00年代後半から共視聴派が盛り返して、再び過半数を維持するに至っています。

かつて高嶺の花のデバイスとして仰ぎ見られたテレビは、一人一台のお株をスマホに奪われ、今や再び一家に一台状態へ。その一家一台のテレビではインターネットにつながった「コネクテッド・テレビ」が増え、その画面にはテレビ局が作った番組以外のものも多数露出。

速報性はインターネットに押されたものの、多くの人が同時に同じものを見る共視聴性は、まだまだテレビならではの特長です。

若い世代の家族が、テレビ局の作った番組をコネクテッド・テレビでネット動画として見る。それが今どきの「テレビを見る」なのだとして、テレビ局はそこでも「みんなで見てよかった」と言ってもらえる番組を作るよう、努力することになります。それは71年前から変わらないことでもあります。

注1:『放送の20世紀 ラジオからテレビ、そして他メディアへ』(NHK放送文化研究所監修、2002年)の記述を参考にしました。

注2: JNNデータバンク定例全国調査は、1970年代から毎年、TBSテレビをキー局とするJNN系列民放テレビ局の放送エリアで実施されている大規模な生活者調査です。メディア接触や生活意識、購買商品など生活者に関わるあらゆる分野について、正確かつ豊富な調査結果を提供し、多くの企業のマーケティング活動を支えています。その中で、今回はTBSテレビが担当する首都圏データを集計しました。

注3:調査では朝6時から翌朝6時までの24時間について「テレビ(またはネット動画)を見た時刻」に印をつけてもらう形で視聴時間を調べています。印はテレビを30分単位、ネット動画を1時間単位でつけてもらいますが、今回の分析では、この印の数から「その人がテレビ(またはネット動画)を1日あたり何時間見ているか」を計算し、4段階にまとめています。4段階の内容は、テレビとネット動画で微妙に異なっています。

注4:新聞・テレビよりスマホでネットニュースを見るほうが早いとしても、そのネットニュース自体は新聞社やテレビ局が取材・発信していたりします。つまり、ネット経由で新聞やテレビの情報がより早く流通している面もあると言えそうです。

【調査情報デジタル】

TBSが1958年に創刊した情報誌「調査情報」が2021年、デジタル版にリニューアル。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を発信。