2月のカレンダーを見ていたら、2月1日が「テレビ放送記念日」でした。1953(昭和28)年の2月1日午後2時にNHK東京テレビジョン局が行った日本初のテレビ本放送が起源で、今年(2024年)は71年目。

法の定めにより、NHKが映るテレビを持っている人はNHKと受信契約を結んで受信料を払うことになりますが、放送初日時点の受信契約数は866件で受信料は月額200円。

平均的サラリーマンの手取り月収が1万5千円~6千円の当時、アメリカ製テレビが17インチの画面で25万円前後、21インチは35万円。国産でも14インチで17万5千円~18万円(注1)。今でこそ50インチで10万円を切るテレビも珍しくありませんが、当時の庶民にテレビは遙か彼方の高嶺の花。

そんな高額商品の買物は一大事で、その頃物心がついていた人たちが「初めてテレビが家に来た日を覚えている」というのももっともな話です。

そのテレビ放送開始から15年後に今年56歳の筆者が出生。生まれたときから家にあるテレビを、浴びるように見て成長。おかげで今でもテレビが好きで、テレビはあって当たり前、ない状態が考えられません。

そして70~80年代のテレビ黄金期を経て、90年代以降はインターネットが広く日本社会に普及しました。95年のネット接続機能搭載のパソコンOS『Window95』発売をきっかけに、個人のネット利用が爆発的に増加。

仮にこの95年をインターネット元年とすると、15年後は2010年。その年に生まれた今年14歳の中学生にとってインターネットは、筆者にとってのテレビの如く「好きで、ない状態が考えられない」ものだと思います。

どの年代がどのメディアにどれだけ馴染んでいるか。そして、テレビ視聴は今どのような状態にあるのか。テレビ放送記念日をきっかけに、今回はそうしたことをデータも引っ張りながら考えてみようと思います。

テレビ視聴とネット動画視聴

JNNデータバンク定例全国調査(注2)では、テレビの視聴時間とネット動画の視聴時間を、平日、土曜、日曜に分けて細かく調べています。

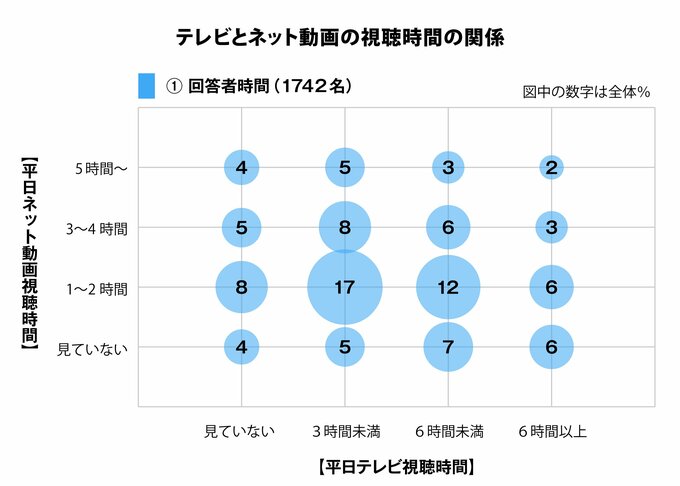

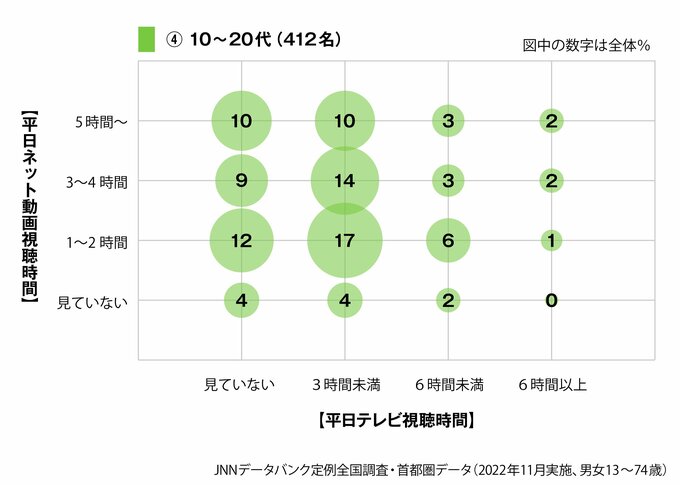

そのなかの首都圏の平日データについて、テレビとネット動画をそれぞれどれくらい見ている人がどれくらいいるのかを、バブルチャートというグラフで表してみました(注3)。

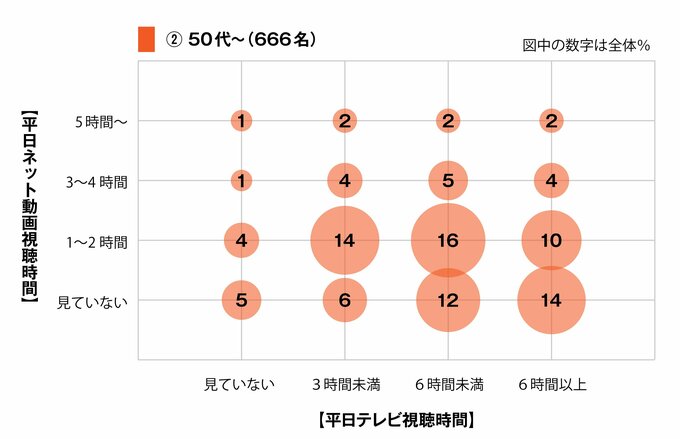

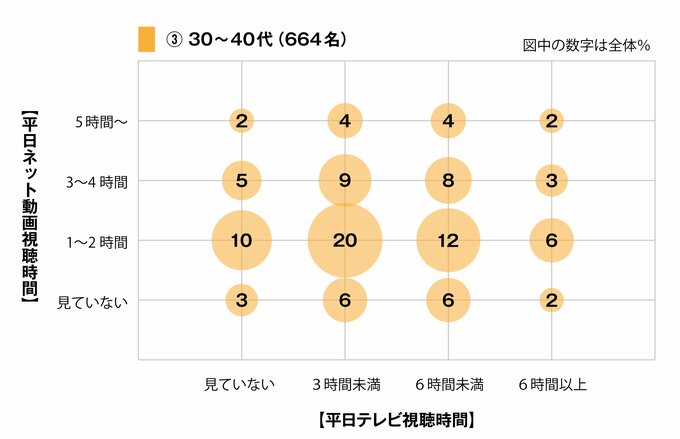

グラフでは、横軸に平日テレビ視聴時間、縦軸に平日ネット動画視聴時間をとり、左から右、下から上に向かうほど、それぞれの視聴時間が長くなっています。また、集計は①首都圏在住13~74歳の回答者全体、②50代以上、③30~40代、④20代以下の4群で行いました。

①回答者全体のグラフを見ると、該当者が最も多いのは平日1日あたりにテレビを3時間未満、ネット動画を1~2時間見るという人で、全体の2割弱。

こうした「どちらもそこそこ」という人は、年代別の集計でも人数が多いカテゴリーですが、それ以外のカテゴリーの分布は年代で差があります。

②50代以上で最も多いのは、テレビ視聴が6時間未満とやや多く、ネット動画視聴は1~2時間という、「そこそこ」よりはテレビが多めな人で、16%を占めています。これに14%で続くのが「そこそこ」派と、テレビは6時間以上見るけどネット動画は見ない「テレビオンリー&ヘビー」派。

一方、④10~20代では「そこそこ」派が最多の17%ながら、次点はテレビが3時間未満でネット動画を3~4時間見るという「ネット多め」派の14%。そこにネット動画を1~2時間見てテレビは見ない「ネットオンリー&ライト」派が12%で続いています。

そして、③30~40代は「そこそこ」派が20%で最も多く、中高年層と青年層のちょうど真ん中ぐらい、といった感じ。

よく「若者のテレビ離れ」などと言われますが、グラフを見る限り、どの世代もテレビもネット動画もそれなりに見ている人が多いのが実態です。とはいえ、年配層ほどテレビ寄り、若年層ほどネット動画寄りと、よく接するメディアが世代間でシフトしつつある傾向も否めません。

何が「テレビを見る」ことなのか

昭和・平成の頃は「テレビ」の一語にテレビ受信機だけでなく、テレビ番組もテレビ局も含まれていました。したがって「テレビを見る」とは「テレビ局が作って放送するテレビ番組をテレビ受信機で見る」ことでした。

「あなたはふだんどれくらいテレビを見ますか」と尋ねれば、誰もが同じ行為をイメージして「多い」「少ない」と簡単に答えていました。

しかし、今や、テレビ番組もそうでないコンテンツもインターネットで配信され、パソコンやスマートフォンで見るのが当たり前の時代。

ひょっとすると「テレビを見る」といっても、イメージする行為が人によって違ってきているかも……?

それを確かめるために、JNNデータバンク定例全国調査では、首都圏の回答者にちょっと変わった質問をしてみました。