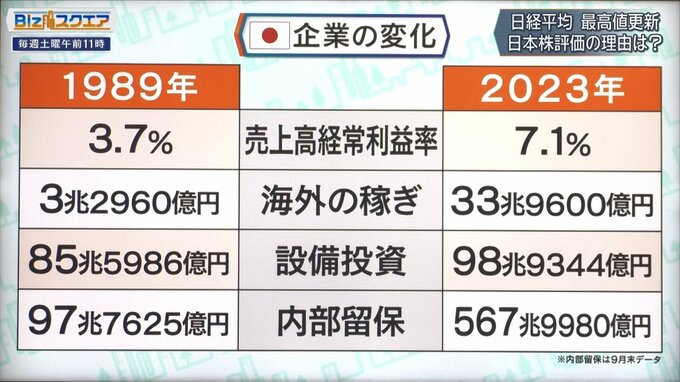

日経平均株価 最高値更新 日本株評価の理由は?

企業の売上高経常利益率は、1989年は3.7%だったが、2023年は7.1%と倍近くになっている。中でも、海外の稼ぎは3兆円から33兆円と10倍以上の伸び。一方、設備投資の額はほぼ変わっていないが、内部留保は6倍近く増え、567兆円と膨らんでいる。

――その一方で、内部留保は増えたけども、設備投資の実額ほとんど増えていない。

東京大学 名誉教授 伊藤元重氏:

この内部留保が増えている過去30年の積み上げ。その影響ににもかかわらず、設備投資は増えなかったし、賃上げも行われなかったし、配当も比較的抑えられていた。ただここに来てそれを変える動きが出てきて、この内部留保もあるから設備投資も増えるのでは、賃上げができるんじゃないだろうかという形で逆の方向への期待感も動いてることは事実。現に、設備投資は少し増え始めているというのが現状だと思う。

――人的投資や国内設備としては、まだまだこれからということか?

東京大学 名誉教授 伊藤元重氏:

国内設備に投資がいかなかったのは日本の経済の空洞化の一つの大きな原因。企業は個別には合理的に海外に出ていったが、トータルで見たときに本当にそれでよかったのかという反省は企業の側にもあると思います。国内設備投資は、単に投資するだけじゃなくて、どうやって付加価値を上げるのかとか、どうやって賃金を上げるのかとか、どうやってその価格を上げていくのかという、脱デフレの流れと非常に密接に連携している。

――賃金はどうなるか?

東京大学 名誉教授 伊藤元重氏:

流れとしては輸入インフレが国内インフレに代わっていくなかで、実質賃金は上がると期待している。価格を上げるとか、賃上げするということは、ビジネスモデルそのものを変えていくと、投資するという決意表明なので、企業がそういう動きをするようになれば、全体としての雰囲気が変わると思います。

(BS-TBS『Bizスクエア』 2月24日放送より)