災害時、障害がある子どもが避難する際、どんな課題があるのか。実際の訓練と検証を続けてきた家族たちが11日、福島県いわき市でその成果を報告しました。いざという時のために、備えるべきは「モノ」だけではないと強調しています。

「おはようございます、お願いします」

年明け早々の1月5日、いわき市の福島県立平支援学校に大勢の人が集まりました。バギーと呼ばれる車いすに乗っているのは笠間理恩さん(13)。心身に重い障害があり、日常的に医療的なケアが必要です。

「この音は…1年ぶりの。懐かしい!」

災害用のブランケットをかぶせる、母の笠間真紀さん。理恩さんがこのブランケットの音を聞くのは、1年ぶりのことです。

■困難を極めた避難所までの移動

約1年前、避難所までの道のりを実際に移動する訓練をした理恩さんと参加者たち。バギーと人工呼吸器を押しながらの移動は困難を極めました。訓練を受け市は、この避難ルートではなく、設備の整った福祉避難所に直接、避難する方針をその場で決めました。

そして、今年。その福祉避難所に避難した際、どんな課題があるのか、検証するための訓練が始まりました。

重症心身障がい児(者)と家族の会・笠間真紀さん「民間と行政が一緒になって避難訓練できることをうれしく思っています。きょうは一日、よろしくお願いします」

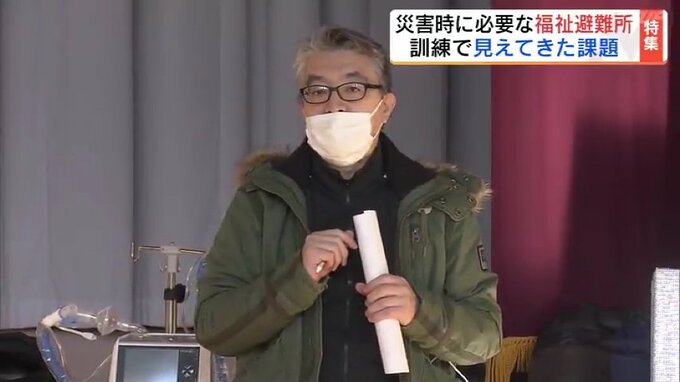

参加しているのは、すべて、理恩さんのケアに関わっている人たちです。前回の成果も踏まえ、いわき市医療センターの医師で、理恩さんの主治医の本田義信さんは、気づいたことをすぐに共有するよう、呼びかけました。

いわき市医療センター・本田義信医師「やっぱり実際にやってみないとわからないところが多いというのと、現場に大勢集まると、その場でワンタッチで結論が出るところがよかったかなと思います」

■今年のテーマは福祉避難所の「質の向上」

いつ来るかわからない災害に備え、理恩さんのケアに必要な物品を常に準備しているという笠間さん。テントなども含めれば、物品だけで車1台分になるといい、移動そのものも課題です。

今回のテーマは、福祉避難所の質の向上。市が準備しているテントの中で、どんな課題があるのか、理恩さんとともに考えます。

入口が狭いため、理恩さんの出入りには、人手が必要なこともわかりました。さらに横にした後も、ケアが欠かせません。

本田医師「避難所生活でこういうふうにずっといると(筋肉などが固まる)拘縮が進んでしまう子が結構いて、予防のマットが非常に大事になる」

今度は背の高い広めのテントに移動。過ごしやすくなったのか、理恩さんも笑顔を見せました。