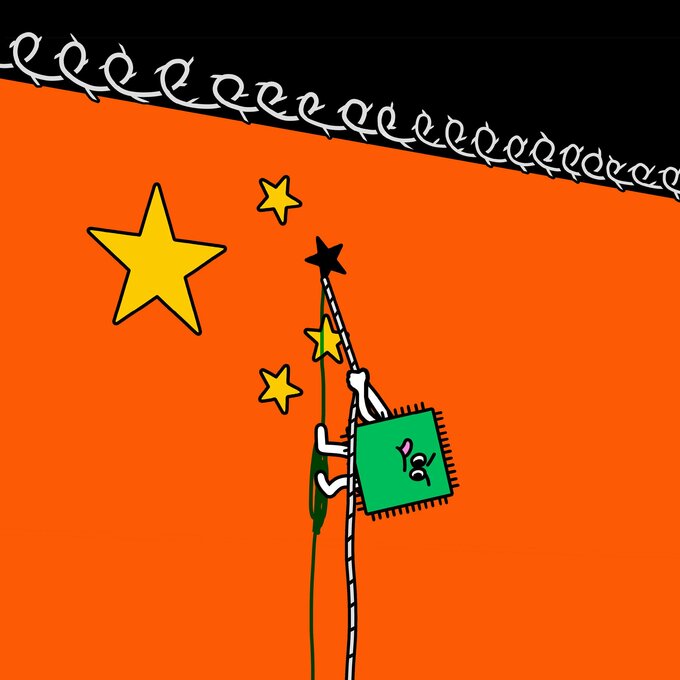

(ブルームバーグ):米政府が米エヌビディアに対し、人工知能(AI)半導体を中国に販売することを認めた。同社のジェンスン・フアン最高経営責任者(CEO)は数カ月にわたる働きかけの末、ようやく望んでいた結果を得た。

エヌビディアの先端AIアクセラレーター「H200」への中国のアクセスを制限するため米政府が導入した輸出規制が、世界最大の半導体市場である中国における戦略的な足掛かりを米各社から奪っているとフアン氏は主張してきた。

規制が緩和され、エヌビディアがH200を中国で販売できるようになったことで、同社は収益性の高い市場の一角を取り込む機会と時価総額世界一の企業としての地位を維持する助けを得た。

ただし、フアン氏は慎重に立ち回る必要がある。ワシントンでは中国に対する不信感が根強い。

中国政府がこの強力な半導体を軍事目的で使用していることが明らかになれば、もしくはトランプ米大統領が単に考えを変えただけで、H200の販売禁止措置が速やかに復活する可能性がある。

中国政府も全ての販売を検証し、出荷を阻止したり、中国企業に購入の正当性を説明するよう求めたりする可能性がある。

エヌビディアが中国市場から締め出された理由

米政府は国家安全保障上の懸念を理由に、トランプ氏の政権1期目に高性能半導体の対中輸出を制限した。この政策は次のバイデン政権下でも維持された。そしてトランプ政権2期目に、この規制が再び強化された。

政策当局は、米OpenAIの「ChatGPT」や米アンソロピックの「Claude(クロード)」といったAIサービスを支えるのと同じ半導体が、中国の核兵器システムや軍事情報、サイバー攻撃能力の開発を加速させるリスクがあるとの懸念を引き続き抱いている。

米国の輸出許可要件により、エヌビディアと競合する米アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)は、同社にとって最も高性能な製品を中国の顧客に供給できない状況が事実上続いている。共にカリフォルニア州に本社を置くエヌビディアとAMDは、AIアクセラレーター市場をリードしている。

両社は中国専用仕様の製品ラインの提供も試みた。性能を抑え、規制に抵触しないよう設計された半導体だった。だが、こうした製品は後に規制強化の網にかかるか、中国政府の指示を受けた中国の顧客がおおむね受け入れなかった。

中国はなぜエヌビディアにとって重要なのか

中国は世界最大の半導体市場だ。2024年の年間売上高は2290億ドル(約36兆円)に達し、業界全体の3分の1を占めた。中国企業が2、3年以内にAI半導体だけで年間500億ドルを支出するようになるとフアン氏は見込んでいる。

同氏にとって重要なのは、単にビジネスの一端を確保することだけではない。エヌビディアは決定的な技術的優位性によって、AIブームを支える機器の分野で世界を代表する供給企業となっている。

米国による半導体輸出規制は、中国が独自のAI半導体エコシステム(生態系)を構築する取り組みを活性化させた。多くの中国AIデベロッパーがコンピューティングニーズを満たす代替策をエヌビディア以外の半導体メーカーに求めたためだ。

こうした状況は、最終的にエヌビディアの主導的地位を脅かす恐れがある。同社が中国市場から排除される期間が長引くほど、華為技術(ファーウェイ)や、中科寒武紀科技(カンブリコン・テクノロジーズ)といった中国の競合企業にとっての潜在的な市場機会が広がる。

米国はなぜH200を巡って方針を変えたのか

フアン氏は、能力を高める中国に対して米国の技術的優位性を守るには、世界が米国のテクノロジーを基盤にAIシステムを構築する必要があるとトランプ政権を説き伏せた。

中国を排除すれば、中国政府に代替的なAIエコシステムの構築を促し、世界市場で競合することになるという認識だ。ベンチャーキャピタリストでホワイトハウスのAI責任者を務めるデービッド・サックス氏も、フアン氏の主張をワシントンで後押しした。

フアン氏をはじめとする輸出規制を批判する関係者は、仮にエヌビディアが中国市場に戻ることが認められても、中国人民解放軍が重要なシステムに米国の技術を使うことは、米国の国防当局が中国の技術を採用しないのと同様に考えにくいとみている。

そのため、国家安全保障を理由とする対中規制の根拠は誇張されていると指摘。むしろ、中国企業をエヌビディアの半導体に依存させることで、供給要請を断ったり、中国に設置された機器へのサポート停止をちらつかせる余地が生まれたりし、米国は中国に対する潜在的な影響力を得られるとしている。

これに対し、ワシントンの外交・安全保障強硬派は、こうした考え方は利己的な詭弁(きべん)だとし、米国のテクノロジーを好きなように使う中国は信用できないと反論している。

米国のスタンス、変わった点と変わっていない点は何か

米政府は条件付きかつケース・バイ・ケースで選定される承認済みの中国顧客向けにH200の輸出を認める。軍事関係者などの無許可の利用主体がプロセッサーにアクセスするのを防ぐ措置も講じる。こうした枠組みの下で、米連邦政府は売上高の25%を受け取る。

23年に発表されたH200は、24年に販売が始まった。その後、「Blackwell(ブラックウェル)B200」が投入され、さらに今年、「Rubin(ルービン)」の販売が開始となる予定だ。

つまり米国は依然として、エヌビディアの最先端半導体を中国から遠ざけている。

ただし、世界のデータセンターはH200のアーキテクチャー「Hopper」などで構成されている。エヌビディアに対抗する中国企業が提供できるどの製品よりも高性能とみられている。

米政府は自国の顧客に供給が十分行き渡っていないと判断した場合、中国向けH200輸出を制限できる選択肢を残している。エヌビディアは対中出荷について、他の顧客への供給削減なしに満たせるだけのH200を生産できるとしている。

同社は現在、中国政府が自国企業に米国製半導体の購入を認め、米国が必要な輸出許可を発給するのを待っている状況だ。そのため、H200の潜在的な売上高見通しを示していない。

中国の立場はどうか

中国は米国の半導体輸出規制に強く反発し、「差別的」で「ダブルスタンダード」だと非難した。一方で、25年8月には米国の技術をセンシティブなシステムやインフラに組み込むことに安全保障上のリスクがあるとして、エヌビディアの半導体「H20」の販売を制限した。H20の性能は、H200に劣る。

中国は水面下でテクノロジー企業に対し、H200への限定的なアクセスを認める方針を伝えている。報道によれば、軍や政府機関、重要インフラといった機微な分野でのH200使用を禁止する計画だという。

こうした対応を通じて、中国政府は2つの優先課題のバランスに腐心している。輸入半導体頼みを終わらせようとする一方で、幾つかの産業で生産性を高め、科学的飛躍を加速させると期待されるAIセクターで米国を追い越すために必要なハードウエアへのアクセスも確保しなければならない。

電子商取引のアリババグループや動画投稿アプリ「TikTok」を傘下に置く字節跳動(バイトダンス)といった中国のテクノロジー大手は、ファーウェイやカンブリコンなど国内勢から、AIの野心を実現するのに十分なアクセラレーター半導体を確保できずに苦戦している。

中国政府は国内のAI半導体メーカーに対する商業的な脅威をある程度抑えようと、エヌビディアやAMDの顧客に対し、一定数の国産半導体も併せて購入するよう求めている。中国政府がAI開発企業に米国製半導体の購入をどのくらい認めるかは、なお不透明だ。

中国の半導体メーカーはエヌビディアに追い付いているのか

エヌビディアの能力面での優位性の程度については、激しい議論がある。フアン氏は昨年9月、中国は米国に何年も遅れているわけではなく、ナノ秒単位の差に過ぎないと指摘し、中国は米国よりもハイペースでインフラを構築でき、世界のAI研究者の最大半数が中国出身だと語った。

米国の半導体規制にもかかわらず、AIセクターでの中国の進化が続いている理由の1つは、中国のAI企業が、より少ないコンピューティング能力で多くを実現できる大規模言語モデル(LLM)、つまり現在の生成AIを支えるシステムを開発してきたことだ。

中国のAIスタートアップ、DeepSeek(ディープシーク)は25年1月、ChatGPTに匹敵する性能を持ちながら、性能が低めの半導体で、はるかに低コストで学習させたモデルを発表。アリババやバイトダンスを含む多数の中国企業がその後、最先端の半導体を入手できないまま、より高度なAIサービスを投入している。

フアン氏はエヌビディアの優位性に引き続き強気だ。今のところ同氏を支持する意見も多い。バーンスタインのリサーチャーによると、H200は依然として中国の競合製品を大きく上回る性能を持つ。

ただ、中国勢のエコシステムは急速に拡大し、投資家の関心を集めている。摩爾線程智能科技(ムーア・スレッズ・テクノロジー)や沐曦集成電路(メタX・インテグレーテッド・サーキッツ)は、昨年の株式市場上場時に株価が急騰した。中国が技術的自立を目指す中で、政策支援の恩恵を受けるとの見方が広がった。

H200の流入が中国の国産AI半導体メーカーに打撃を与えるかどうかは、輸入が認められるエヌビディア製半導体の数量や中国国内での採用拡大、そして中国政府が国内テクノロジー企業に国産半導体の購入も義務付けるかどうかに大きく左右される。

原題:Why Nvidia’s China Comeback Is Fraught With Risks: QuickTake(抜粋)

--取材協力:Edwin Chan.

もっと読むにはこちら bloomberg.com/jp

©2026 Bloomberg L.P.