<経済指標・注目点>

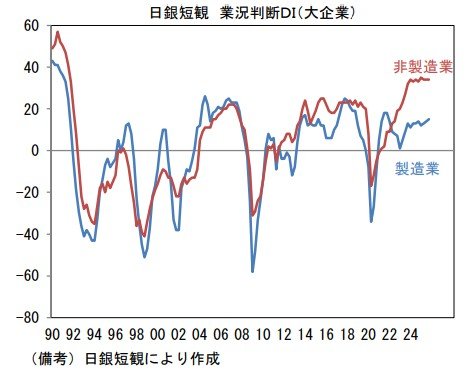

日銀短観(12月調査)によると業況判断DIは、大企業製造業が+15と前回調査対比1pt上昇し、市場予想に一致した。

米国の対日相互関税が15%に落ち着き、自動車関税も27.5%から15%へ引き下げられたことで不透明感が後退したとみられる。

この間、米国のAI関連投資が勢いを増したことで、日本企業の手掛けるAI関連製品の需要が誘発されたほか、政策的な重要性が増している防衛費やインフラ関連業種でも景況感改善が確認できた。

それに加えて原油価格が安定していたことも寄与したとみられる。

為替は円安水準にあるものの、国際商品市況は落ち着いており、輸入物価の上昇および交易条件の悪化は回避されている。

大企業非製造業は+34と前回調査対比横ばいで、1991年以来の高水準を維持した。

インバウンド需要に頭打ち感がみられる一方、旺盛なDX関連投資、高止まりする建設需要が背景にあるとみられる。

また高市政権に対する期待もあってか消費者心理の好転が観察される下、個人消費が持ち直し傾向にあることも景況感改善に寄与したとみられる。

先行き判断DIは大企業製造業が+15となり、現況対比横ばい。

大企業非製造業は+28と現況対比6pt低下と慎重な見通しであったが、これはこのところ毎回のように観察される、いわゆる統計のクセであり、必ずしも景気の先行きに慎重になっている訳ではないと推察される。

業種別にみると、大企業製造業では自動車(9月調査:+10→12月調査:+9、以下同じ)が小幅に低下。

全体として北米向け輸出に大きな変化はみられないものの、一部メーカーは国内外の販売で苦戦しており、その影響が出たかもしれない。

今回目を引いたのは造船・重機(+36→+41)の著しい回復。

同業種のDIは、2005年から2024年までの平均値が▲3.3であったことを踏まえると別次元の領域にいることがわかる。

国防とインフラ関連は前政権下でも国策的な位置づけであったが、高市政権誕生後はより一層重要性を増しており、例えば防衛関係費はGDP比2%到達が2027年度から2年程度前倒しされることなっている。

その他ではAI関連需要に支えられた電気機械(+16→+17)がプラス幅を拡大。

堅調な設備投資計画を背景に、はん用機械(+27→+27)、生産用機械(+17→+17)が堅調に推移、業務用機械(+22→+13)は低下したものの、はっきりとしたプラス圏を維持した。

その他では化学(+15→+22)などが改善。

汎用性の高い品目は中国勢の安値攻勢により国際市況が軟化し収益性が低下しているものの、半導体向け等に用いられる先端品の引き合い増加が業況改善に寄与している模様。

食料品(+6→+9)は値上げが奏功してプラス圏維持。鉄鋼(▲14→▲11)は中国勢との競合がきついなか、冴えなかった

大企業非製造業では、堅調なDX関連投資を背景に情報サービス(+55→+51)、通信(+ 28→+32)、対事業所サービス(+45→+53)の強さが続いた。

各種デジタル化の実装に加え、サイバーセキュリティを強化する動きが背景にあろう。人手不足解消に向けたサービスも需要が高まっている。

この間、旺盛な開発・建替え需要を背景に不動産(+52→+52)と建設(+49→+49)の著しい強さは持続。

不動産大手はオフィス需要の回復と都市部の住宅販売が好調。現時点で日銀の利上げが不動産市況を下押しした様子は見受けられない。

ゼネコンは採算重視路線への変更が奏功し、各社は利益率が上向いている。

他方、宿泊・飲食サービス(+26→+25)は依然としてはっきりとしたプラス領域にあるものの、過去2回の調査は全体(+34)を下回る水準にある。

前年対比の円高によって一人あたりのインバウンド消費支出が減少していることに加え、米価の高止まり、最低賃金の上昇などコスト面が重荷になったと推察される。

もっとも、そうした下でも対個人サービス(+30→+30)は高水準を維持。消費者心理が最悪期を脱する中、裁量的な支出が回復している可能性が示唆される。BtoC関連では小売(+18→+18)も堅調であった。

日銀算出の消費活動指数は、実質値が緩やかな増加、名目値は値上げによってはっきりとした拡大が続いており、売上目標を達成できた企業は多かったと推察される。

TOPIX構成銘柄と属性の近い大企業全産業の業況判断DIは+24と、前回調査対比横ばい。TOPIXの予想EPSと密接に連動する売上高経常利益率の年度計画は+9.48%と前回調査から小幅に上昇。値上げによって収益力は一段と高まっている。

なお日銀短観の調査は、前月からの変化を問うPMIと異なり、比較時点を問わず、単刀直入に現時点における景況感を尋ねる形式である。

そのため、回答にあたって自社の収益計画を基準にしている企業は多いと考えられる。

自社計画を超過していれば「良い」「さほど良くない」「悪い」の3択から「良い」を選択するはずであるから、そうであれば業況判断DIの改善は業績上方修正の余地と考えることができる。

短観とアナリスト予想の方向感が一致するのはそうした背景があるからではないか。

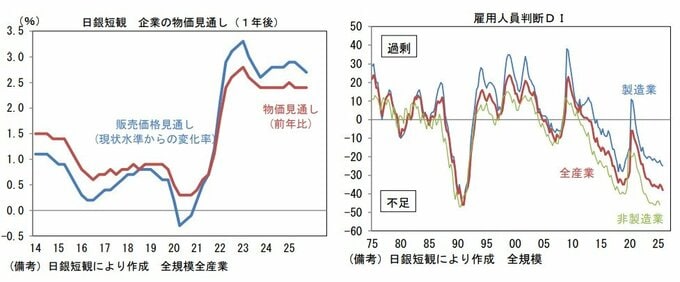

次にインフレ関連項目に目を向けると、企業の物価見通し(全規模・全産業、1年後)は、販売価格見通し(≒自社製品・サービスの価格設定スタンス)が物価見通し(≒日本の物価上昇率)を上回る傾向が続いた。

物価見通しの+2.4%に対して、販売価格見通しは+2.7%となっており、積極的な価格転嫁が続くと予想される。

こうした「販売価格見通し>物価見通し」という構図はコロナ期以前には観察されなかった新たなものであり、値上げによって収益を確保する企業行動が定着してきたことを窺わせる。

ベア継続や最低賃金上昇といった自社の労働コスト増加に加え、仕入価格の値上げなど社内外のコスト増を織り込み、3年や5年後の販売価格計画を引き上げる企業行動が背景にあろう。

最後に労働市場由来のインフレ圧力を計測するために雇用人員判断DI(全規模)に目を向けると、全産業では▲38とマイナス幅(不足超)が拡大。

労働集約的な非製造業においては現況が▲46、先行きが▲48と深刻な領域にあり、人材争奪戦が熾烈さを増している現状が浮き彫りとなった。

今回の日銀短観は堅調な企業景況感とインフレ圧力の強さを示した。

既定路線となっている12月の利上げに加え、その後の利上げも正当化したと言える。株式市場に対しても安心感のあるデータであった。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 主席エコノミスト 藤代宏一)