2|消費内訳の状況~外食抑制による食費減少、娯楽支出は底堅く推移

消費内訳の状況を見ると、2020年以降、二人以上世帯では「食料」や「家具・家事用品」といった生活必需品の支出が減少傾向を示していた。

これに対し、単身世帯ではおおむね横ばいで推移してきたが、2025年に入って以降は「食料」の減少傾向がやや目立つようになっている。

年単位のデータを用いて中長期的に単身世帯を分析した結果、単身世帯の食費の特徴として、若年層を中心に外食志向が高いこと、一方で物価高を背景に外食から中食・内食へとシフトしていることを確認している。

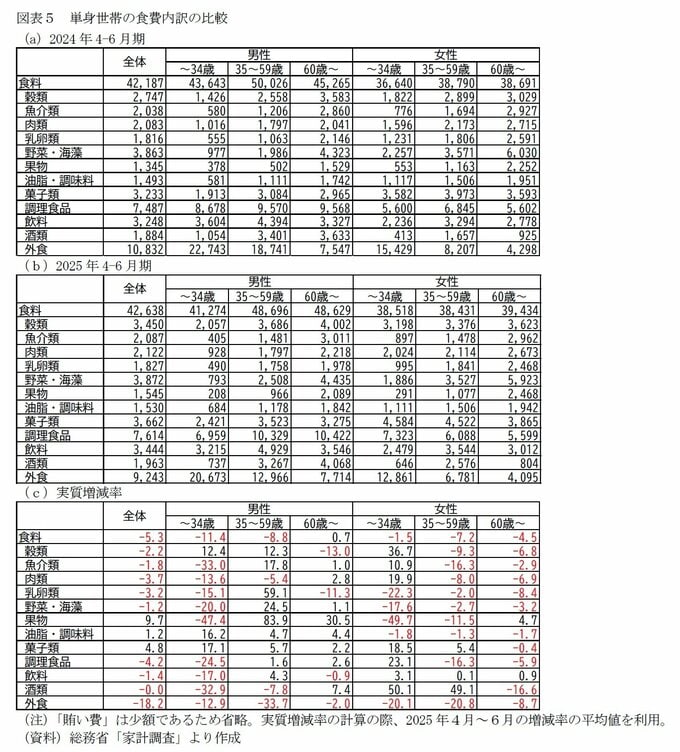

実際に、単身世帯の食費内訳を前年と比較すると、「外食」や「調理食品」を中心に実質減少している品目が多い。これらは食費全体のそれぞれ約2割を占めており、食費全体の減少に大きく寄与していると考えられる。

属性別に見ても、男女ともすべての年代で「外食」が減少している。一方、「調理食品」は若年女性や中高年男性で増加しており、「外食」の代替手段として利用が広がっている様子もうかがえる。

一方で、「教養娯楽」や「交通・通信」については、単身世帯・二人以上世帯のいずれも、コロナ禍による落ち込み後に回復して以降、増加したまま横ばい傾向が続いている。

また、消費支出全体に占める「教養娯楽」の割合を見ると、二人以上世帯では10%未満で推移しているのに対し、単身世帯では12%程度とやや高く、娯楽支出の比重が相対的に大きくなっている。

これらの動きについて、二人以上世帯では、消費行動の平常化が進む一方で物価高が続く中、実質的な可処分所得の目減りを背景に、生活必需品の支出を抑えて娯楽を優先する「メリハリ消費」の傾向が見られる。

単身世帯では、可処分所得が減少する中でも二人以上世帯のように生活必需品を抑える傾向は明確ではない。しかし、旅行やレジャーなどの娯楽的支出や、それに関連する項目に対しては相対的に積極的な消費姿勢を示しており、方向性としては共通している。

まとめ~外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向

本稿では、総務省「家計調査」を用いて、コロナ禍以降2025年8月までの単身世帯の消費動向について、二人以上世帯との違いに注目しながら分析した。

その結果、単身世帯では、二人以上世帯と比べて住居費などの固定費の割合が高く、節約の余地が限られていることや、物価上昇局面でも可処分所得の減少幅が小さいことなどから、全体として消費抑制の動きが相対的に弱い様子が見られた。

また、消費内訳を見ると、単身世帯では2025年に入ってから食料支出の減少傾向が目立ち、特に外食の抑制が顕著となっている。

若年層を中心に外食志向が高い単身世帯においても、物価高を背景に外食から調理食品などへのシフトが進んでおり、支出の効率化と生活リズムの再調整が進んでいる様子がうかがえる。

一方で、「教養娯楽」や「交通・通信」といった項目は横ばい傾向が続いており、消費支出全体に占める教養娯楽費の比重も二人以上世帯と比べてやや高いため、旅行やレジャーなどの娯楽的支出に対しては相対的に積極的な消費姿勢を維持していることが分かる。

こうした動きは、二人以上世帯で見られる「メリハリ消費」と方向性としては共通しており、可処分所得が減少する中でも、生活の質を保つために娯楽支出を優先する傾向が、単身世帯でも確認された。

ただし、単身世帯では固定費比率の高さから生活必需品の節約余地が限られているため、外食という比較的調整しやすい項目での抑制が中心となっている点が特徴的である。

今後も、実質賃金の動向や物価の推移に注目しながら、単身世帯の消費行動の変化を継続的に観察していくことが重要である。

単身世帯は今後も増加が見込まれており、住居費などの固定費を抱えつつも外食や娯楽など個人の裁量で調整しやすい支出を多く持つ家計構造が、消費市場全体の動向を左右する一因となっていく可能性がある。

※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 上席研究員 久我 尚子

※なお、記事内の「図表」と「注釈」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。