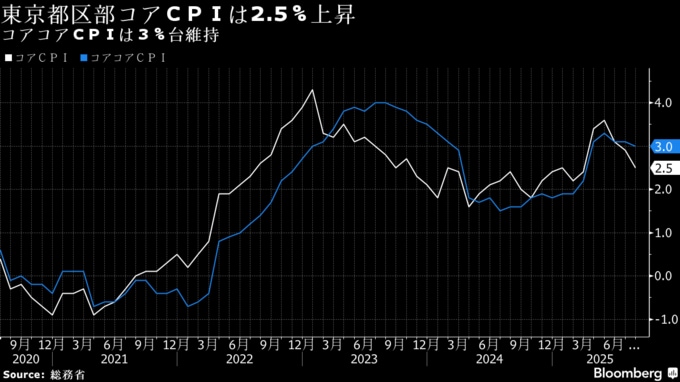

(ブルームバーグ):全国の先行指標となる8月の東京都区部の消費者物価指数(生鮮食品を除くコアCPI)は前年比上昇率が縮小した。電気・都市ガス代への政府補助金の再開などが要因。市場予想と一致し、日銀の年内利上げ観測は継続しそうだ。

総務省の29日の発表によると、コアCPIは前年比2.5%上昇と伸びは前月(2.9%上昇)を下回り、3カ月連続で鈍化した。日本銀行が目標とする2%を上回るのは10カ月連続となる。

電気代やガス代の下落幅が拡大し、エネルギー全体では5.3%下落した。基本料金の無償化で水道料代は34.6%下落。生鮮食品を除く食料は7.4%上昇と伸びは横ばいとなった。コメ類は67.9%上昇に伸びが縮小した。

生鮮食品とエネルギーを除くコアコアCPIは3.0%上昇と伸びが縮小した。3%台は5カ月連続。総合指数は2.6%上昇と伸びが横ばい。ともに市場予想と一致した。

日銀は7月に公表した経済・物価見通しで、食料品価格上昇の影響を主因に、2025年度のコアCPIを2.7%上昇に上方修正した。今回の統計では引き続き伸びが鈍化したが、より基調に近いコアコアは3%台を維持しており、日銀の利上げ路線を支える内容と言える。

農林中金総合研究所の南武志理事研究員は、長らく高止まりしていたコアCPIは今後は鈍化傾向が続く可能性が高いとした上で、「必ずしも日銀にとって悪いニュースではない」と指摘。「目標の2%に近づいており、ようやく実質賃金の増加へとつながる可能性がある」と見方を示した。

サービス価格は2%台

賃金動向を反映しやすいサービス価格は2.0%上昇となり、伸びは前月の2.1%上昇から縮小した。今年の春闘の賃上げ率が2年連続で5%台と高水準になる中で、賃金から物価への波及が継続するかが注目されている。

日銀の植田和男総裁は23日、米ワイオミング州ジャクソンホールで開かれたシンポジウムで、日本の賃金動向について「大きな負の需要ショックが生じない限り、労働市場は引き締まった状態が続き、賃金には上昇圧力がかかり続ける」との見解を示した。

総裁が持続的な賃金上昇圧力に言及したことを受けて、金融市場では年内の利上げ観測が強まっている。翌日物金利スワップ(OIS)市場は足元で、10月までに0.25ポイントの利上げが行われる可能性を5割程度織り込んでいる。

ブルームバーグ・エコノミクスの見方

「日銀は基調的な物価上昇率が2%の目標達成に近付いているという見方を維持するだろう。ブルームバーグ・エコノミクスの基本シナリオでは、10月の会合で25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の利上げが行われると予想している。」

木村太郎シニアエコノミスト

全文(英文)をご覧になるにはこちらをクリック

総務省の説明

- エネルギーは2024年3月(5.3%下落)以来、1年5カ月ぶりの下落幅

- 電気炊飯器や電気洗濯機などの家庭用耐久財、単価下落のピアノを含む教養娯楽用耐久財も伸び縮小に寄与

- コメ類は4カ月連続で伸びが縮小。新米の入荷を前に値下げの動きが見られた

- 外食がサービスの伸び縮小に寄与。昨年に回転寿司や牛丼店が値上げした反動

(エコノミストコメントなどを追加して更新しました。更新前の記事はリードの7月を8月に訂正済みです)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.