(ブルームバーグ):昨年の日本国債の急落は、ブレンダン・マーフィー氏にとって見逃せない取引機会に映った。

インサイト・インベストメント・マネジメントの北米債券責任者である同氏は、物価上昇で債券価格が急落した結果、利回りが歴史的高水準に達した30年物日本国債に投資。デリバティブを活用することで為替リスクを抑えつつ、より高い利回りを確保した。

想定リターンはおよそ7%と、残存期間が最も長い米国債を2ポイント以上上回る水準だった。鍵となったのが日本銀行で、マーフィー氏はフランスのBNPパリバや米バンガード・グループなど他の海外投資家と同様、日銀がインフレ抑制に向けて利上げすると予想していた。

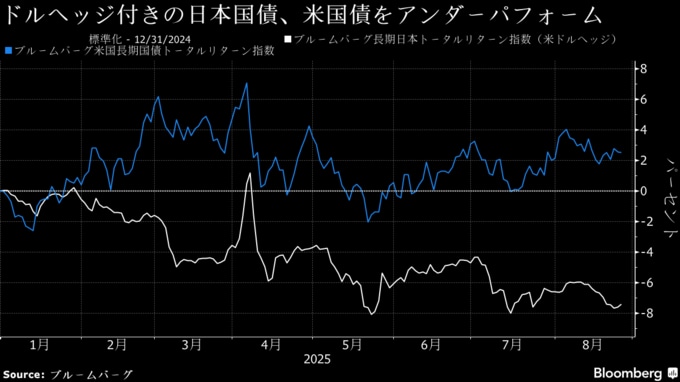

少なくとも今のところ、この取引は失敗に終わっている。日銀は1月以降、利上げを見送っており、根強いインフレ圧力が超長期債の重しとなっている。30年債利回りは3.2%台まで急騰し、1999年の発行開始以来の最高を更新。ブルームバーグが算出する日本のドルヘッジ付き超長期国債指数は、今年に入り7%以上下落している。

マーフィー氏が得ていた利益はすべて消え去った。同氏はこの取引を諦めておらず、「まだ魅力的だと考えている」が、「うまくいっていない」のが実情だ。

海外投資家による今年1-7月の超長期債買越額は累計で約9兆2841億円と、同期間としてデータをさかのぼれる2005年以降で最大だ。しかし、多くの投資家にとって、この投資は今や「バリュートラップ」に見え始めている。つまり、買い手を誘い込む割安な資産が、さらに値下がりするというわなだ。

債券価格は過去最低水準まで急落している。日銀が市場からの国債買い入れを段階的に縮小する一方、現時点で早期利上げには慎重なためだ。7月の参院選で与党が衆院に続き過半数を失い、野党との協議や支持率回復のため、財政支出拡大の観測が強まっていることも債券安に拍車をかける。

PGIMフィクスト・インカムのチーフ投資ストラテジスト兼グローバル債券責任者、ロバート・ティップ氏は、超長期債への投資は「危険な取引だった」とし、「まさにバリュートラップの典型例だ」と語った。

はまり始めたわなから脱することを海外勢も模索し始めた可能性がある。日本証券業協会のデータによると、7月の超長期債買越額は4795億円と、1月以来の低水準にとどまった。

グローバルアグリゲート・アンド・アブソリュートリターン部門責任者のジェームズ・マカレビー氏は「超長期債市場は日銀の利上げ再開を強く求めている」と指摘。「日銀が利上げに動けば取引環境は現状より大幅に改善する」との見方を示す。

ただ、植田和男総裁は7月の金融政策決定会合後の会見で、基調的な物価上昇率は目標の2%に以前よりも近づいているが、まだ2%に届いていないと発言。米ワイオミング州ジャクソンホールで今月開かれたシンポジウムでは、日本の賃金上昇圧力は続き、労働市場の変化を踏まえて政策を運営すると述べるなど、利上げ時期の言質は与えていない。

市場の政策金利の見通しを反映するオーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)市場では、0.25%の利上げが完全に織り込まれているのは来年3月だ。利上げ後も日銀の主要政策金利は0.75%に過ぎず、年率3.1%のインフレ率を大きく下回る。

年金基金や生命保険会社といった国内の主要投資家層も購入に消極的で、超長期債には需給面からも逆風が吹く。Tロウ・プライスの分散型債券戦略共同運用責任者であるヴィンセント・チョン氏によれば、生命保険会社が負債と資産の年限を一致させるために超長期債を保有する必要性が低下しているという。

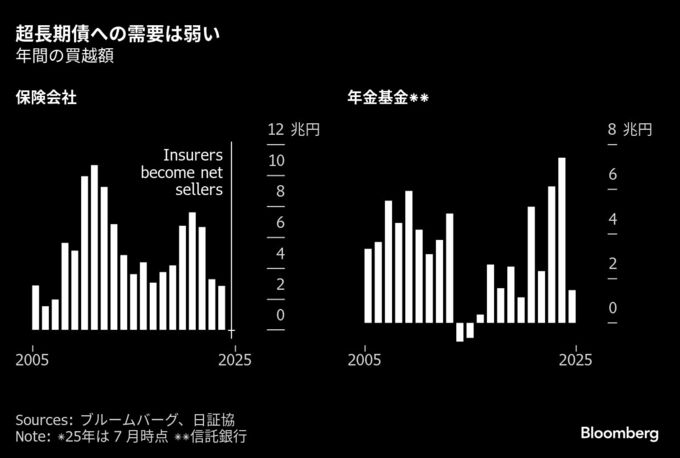

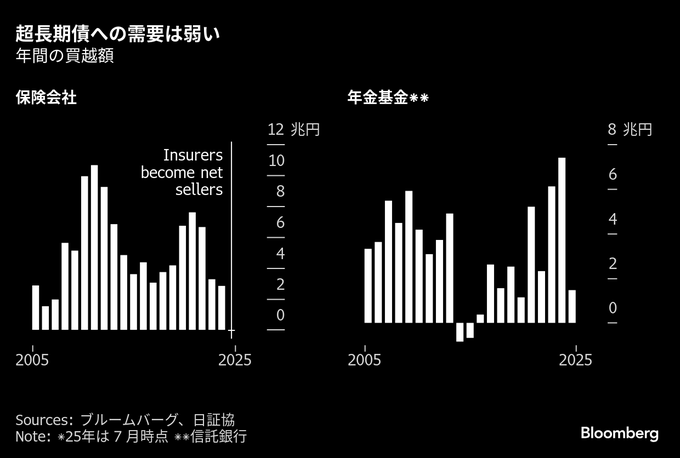

実際、日証協のデータによると、生保と損害保険会社を含む保険会社は7月、年始からの累計で初めて売り越しに転じた。また、年金基金の動向を示す信託銀行は7月までに超長期国債を約1兆4700億円買い越したが、5年間の平均を34%下回っている。

物価高などに対応する財政拡張への懸念は世界でも広がっており、ドイツや米国の金利上昇の流れも日本に影響を及ぼす。バンガードの金利担当グローバル責任者、ロジャー・ハラム氏も日本の超長期国債に「魅力的な投資機会」を感じている一人だが、リスクは「日本固有ではなく、世界的な期間プレミアムの上昇」と語った。

強気派にも根拠はある。財務省は7月から償還までの期間が10年を超す超長期債の発行を減額し始めた。野村証券の松沢中チーフストラテジストは、海外投資家が現行水準で買い続け、国内勢が売却しなければ、需給はバランスすると分析する。

日本国債がまもなく底入れするとみて押し目買いを狙う投資家も現れている。韓国投資証券は9月に為替ヘッジなしで日本の超長期債に投資することを計画している。

インサイト・インベストメントのマーフィー氏も、今後数カ月内に日銀が追加利上げを行えばインフレ懸念が和らぎ、金利低下で自身のポートフォリオの利回りも10%まで再度高まるとみており、「これはホームランになるだろう」と話した。

--取材協力:近藤雅岐.

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.