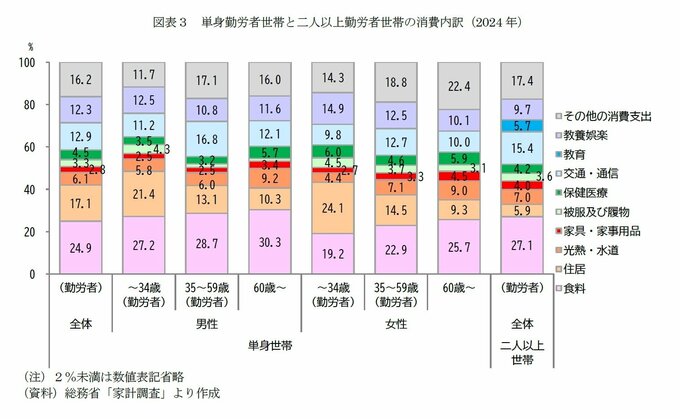

単身世帯の消費内訳~「住居」・「教養娯楽」が多く、「教育」・「交通・通信」が少ない

単身世帯の消費内訳を見ると、若年女性を除き、いずれも「食料」の割合が最も高く、そのほか交際費等を含む「その他の消費支出」や「住居」、「交通・通信」、「教養娯楽」の割合が高い傾向がある。

若年女性では「住居」が「食料」を上回り、最も高い割合を占めている。

二人以上勤労者世帯と比較すると、単身世帯では「住居」や「その他の消費支出」、「教養娯楽」の割合が高く、「教育」(単身世帯ではおおむね0%)や「交通・通信」が低い傾向がある。

単身世帯の各項目の内訳を見ると、「住居」については、若年・壮年勤労者世帯では「家賃・地代」が、高齢世帯では「設備修繕維持」が多い傾向がある。

「その他の消費支出」については、若年・壮年勤労者世帯(単身)では理美容サービス・用品を含む「諸雑費」が、高齢世帯は「交際費」が多い傾向がある。

「交通・通信」については、「自動車関係費」が若年世帯で少なく、壮年世帯で多い傾向がある。これらは、単身世帯特有の生活スタイルを反映したものといえる。

単身世帯の中でも、年齢や性別によって消費傾向には違いが見られる。若年世帯ほど、「住居」や「被服及び履物」の割合が高く、女性では若年世帯ほど「教養娯楽」の割合も高くなっている。

また、壮年世帯で「交通・通信」の割合が高い。高齢世帯ほど「光熱・水道」の割合が高く、男性では「保健医療」の割合が、女性では「その他の消費支出」の割合も高くなっている。

ところで、単身世帯の女性では高齢世帯ほど「その他の消費支出」の割合が高まるが、この傾向は二人以上世帯でも同様であり、世帯主の年齢が上がるほど「交際費」の割合は高まる傾向がある。

単身女性における交際費の高さは、家族以外の人的ネットワークの維持・拡充への意識の表れとも考えられ、孤立防止や生活の質向上への投資としての側面があると言える。

なお、「保健医療」の割合は、女性では高齢世帯と若年世帯が同程度となっている。

これは一見意外に見えるかもしれないが、この項目には医薬品(医薬部外品を含む)、医科診療代、歯科診療代、出産入院料、整骨院・鍼灸院治療代、マッサージ料金、人間ドック等受診料などが含まれており、高齢世帯では医科診療代が、若年世帯ではマッサージ料金や美容目的の支出が高いなど、内訳に濃淡があると考えられる。

総じて見ると、単身世帯では、若年層の都市型ライフスタイルや自己投資への志向と、高齢層の健康管理や人的ネットワーク維持への関心がそれぞれ反映されている。

これらの消費パターンは、単身世帯が決して均質な集団ではなく、年齢や性別、ライフステージによって多様なニーズや価値観を持つことを示しており、きめ細かな理解に基づく商品・サービス開発や政策立案の重要性を物語っている。

おわりに~多様化する単身世帯、脆弱性への配慮と新たな消費力への期待

本稿では、単身世帯の家計収支と消費構造について分析した。

可処分所得では、若年女性で大幅な増加が見られ、背景には就労環境の改善があると考えられる一方、壮年女性ではコロナ禍の影響を強く受け、雇用面での不安定さも相まって、経済環境の変化に対する脆弱性が浮き彫りになった。

消費支出では、全体的にコロナ禍の2020年を底に回復傾向にあるものの、可処分所得の増加ほどには伸びておらず、2000年以降の長期的な推移で見ると消費性向の低下が確認された。

特に壮年女性ではコロナ禍からの回復が遅れており、収入水準や雇用の安定性が消費行動に直接的に影響を与えている可能性が示唆された。

消費構造では、単身世帯は二人以上世帯と比べて「住居」や「その他の消費支出」、「教養娯楽」の割合が高く、「教育」や「交通・通信」の割合が低い傾向があった。

また、年齢や性別によって消費パターンに違いがあり、若年女性の住居費重視や、高齢者の光熱・水道費の高さ、女性の交際費の高さなど、それぞれのライフステージや価値観を反映した特徴が確認された。

これらの分析から浮かび上がるのは、単身世帯の持つ二面性である。

若年女性に代表されるように、経済力の向上により新たな消費市場の牽引役となる可能性を秘めた層がある一方で、壮年女性のように雇用の不安定さから経済的脆弱性を抱え、将来の貧困リスクにも直面しかねない層も存在する。

この二面性は、単身世帯を一括りに捉えることの限界を示している。

政策面では、若年女性の経済力向上という明るい変化を後押しする環境整備を進めると同時に、壮年女性をはじめとする脆弱な層に対しては、雇用の安定化やスキル向上支援、老後の生活基盤強化など、きめ細かな支援策が求められる。

また、こうした支援は短期的な雇用対策にとどまらず、住まいや医療、学び直しの機会など、ライフステージを通じて自立と安心を支える仕組みとして設計することが重要である。

消費市場の観点からは、単身世帯の多様性を理解した商品・サービス開発の重要性が浮き彫りになった。

従来の「若年男性の一人暮らし」というイメージを超え、経済力のある若年女性、人的ネットワークを重視する中高年女性、健康管理に関心の高い高齢者など、それぞれのニーズに応じた戦略が必要である。

また、コロナ禍を経た価値観の変容により、在宅時間の充実やデジタル化への対応、将来への備えといった新たな消費ニーズも生まれている。

単身世帯の増加は消費市場全体には縮小圧力をもたらすものの、その多様なニーズに対応することで新たな価値創造の機会ともなり得る。

※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 上席研究員 久我尚子

※なお、記事内の「図表」と「注釈」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。