消費支出~2020年を底に反転するも、若年男性と壮年女性は回復遅れ

消費支出については、ほぼ皆が勤労者である若年世帯と8割前後が勤労者である壮年世帯は勤労者世帯の値を、全体と60歳以上については勤労者と勤労者以外を含めた全体の値を用いて分析する。

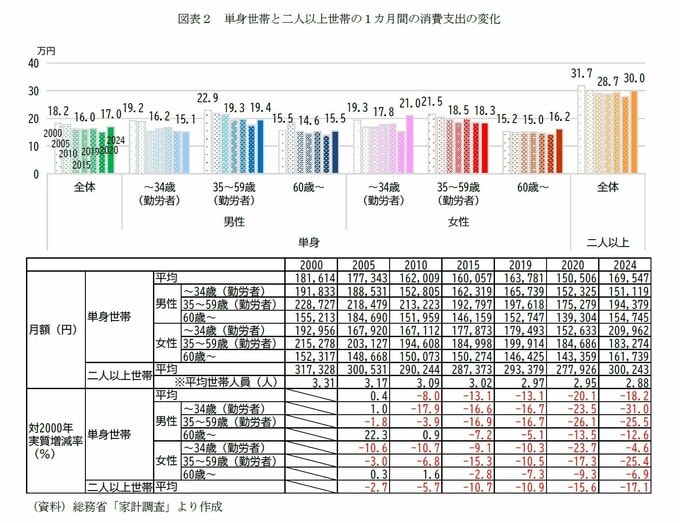

2000年以降の勤労者世帯の消費支出は、若年男性と壮年女性を除き、いずれもコロナ禍の2020年に最も低い水準となっており、足元では増加に転じている。

しかし、全体的に消費支出は可処分所得の増加ほどには回復していない。

実質増減率で見ると、唯一増加していた若年女性でも、可処分所得は+13.0%に対して消費支出は▲4.6%にとどまっている。この結果、全体的に消費性向は低下している。

一方、若年男性と壮年女性では、既に消費行動が平常化しており、2024年でも2020年の消費支出額をやや下回っている(若年男性▲1,206円、壮年女性▲1,412円)。

この要因の1つには、2020年に対する2024年の可処分所得の増加幅が、他層と比べて小さいことがある(若年男性+7,999円、壮年女性+7,279円、その他は2万円前後、最大は若年女性の+25,689円)。

特に壮年女性では、可処分所得の変動が直接的に消費行動に影響している様子がうかがえる。2023年では消費支出が2020年を上回っていたが(+7,672円)、2024年は可処分所得の減少(▲10,861円)に伴い消費も抑制されている。

これは、壮年女性の家計に余裕が少なく、収入変動に対して消費が敏感に反応することを示しており、前章で指摘した雇用面での脆弱性が消費行動にも影響している様子がうかがえる。

全体的な消費性向低下の背景には、複数の要因が重なっている。

具体的には、物価高による節約志向の高まり、コロナ禍後の生活様式や価値観の変化による外食・交通・被服費などの減少、将来への不安を背景とした貯蓄志向の高まり、そしてデジタル化の進展によって低コストで質の高いサービスを利用できるようになったことなどが、支出の伸びを抑える方向に作用していると考えられる。

2024年の単身勤労者世帯の可処分所得を性・年齢階級別に見ると、若年女性(勤労者)(20万9,962円)>壮年男性(19万4,379円)>壮年女性(18万3,274円)>高齢女性(16万1,739円)>高齢男性(15万4,745円)>若年男性(15万1,119円)の順となっている。

これまでは、壮年男女の消費支出額が多い傾向があったが、近年の女性の就業環境改善や賃金水準の上昇、人手不足を背景とした雇用機会の拡大などにより、若年女性の可処分所得は大きく伸びている。

その結果、2024年では可処分所得の伸びが目立つ若年女性が首位に躍り出ている。これは、若年女性の経済力向上が消費の拡大にも結びついていることを示すものであり、単身世帯の消費市場における新たな牽引役として注目される。