はじめに~家計消費は2025年頃をピークに減少、2050年には約15%減少の見通し

日本の世帯構造の変化を捉え、家計消費額の将来推計を行ったところ、2020年では単身世帯は全体の38.0%だが、2050年には44.3%に達する見通しとなった。

かつて単身世帯の中心は若年男性だったが、現在は高齢女性や壮年(35~59歳)男性が多く、2050年には60歳以上が過半数を占める構造に変わる。

家計消費の面では、2024年では二人以上世帯が全体の7割強を占め、単身世帯は3割弱にとどまっている。しかし、2040年頃には二人以上世帯が7割を下回り、単身世帯が3割を超える見通しだ。

さらに今後は、世帯当たりの消費額が比較的少ない単身世帯や高齢世帯の増加により、国内家計最終消費支出は2025年頃をピークに減少に転じ、2050年にはピーク時より約15%減少すると予測される。

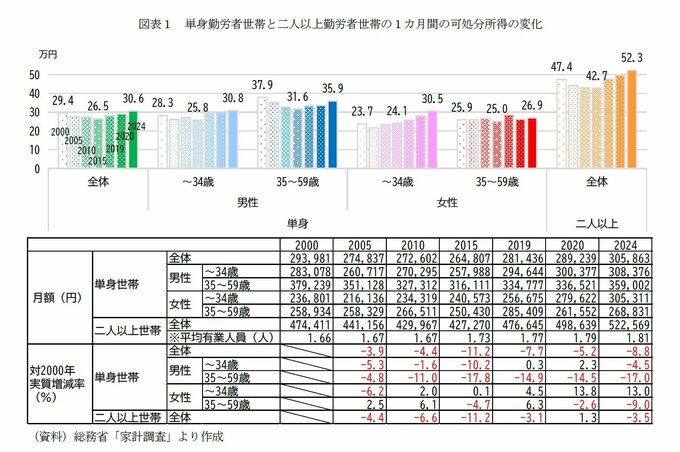

本稿では、総務省「家計調査」を用いて、単身世帯の家計収支や消費内訳について、二人以上世帯との比較を交えながら分析する。

可処分所得については、統計上の制約から60歳以上の勤労者世帯の公表値がないため、若年(35歳未満)および壮年(35~59歳)の勤労者世帯を対象とする。

一方、消費支出については、若年・壮年の勤労者世帯に加え、60歳以上は勤労者と無職世帯を合わせた全体を対象にする。

単身世帯の家計収支

可処分所得~物価上昇によりにより実質減少も、若年女性は就労環境改善で増加、壮年女性に脆弱性

まず、勤労者世帯の可処分所得について見ていく。総務省「家計調査」によると、2024年では単身世帯のうち勤労者世帯の割合は全体で49.1%である。

これを年齢階級別に見ると、35歳未満(以下、若年世帯)では男性96.5%、女性97.8%、35~59歳(以下、壮年世帯)では男性77.1%、女性83.4%、60歳以上(以下、高年齢世帯)では男性16.1%(うち65歳~では10.6%)、女性14.0%(同9.8%)となっている。

また、二人以上世帯のうち勤労者世帯の割合は全体で62.2%である。

2000年以降の勤労者世帯における1カ月間の可処分所得を見ると、若年女性では増加傾向を示す一方、その他は単身世帯でも二人以上世帯でも、おおむね2015年頃まで減少した後、増加に転じている。

特に注目すべきは若年女性の動向である。2000年に対して2024年では名目値で6万8,510円の増加、実質増減率でも13.0%の増加となっている。

背景には、近年の女性の活躍推進政策等による就労環境の整備や、人手不足を背景とした若年層の雇用改善があげられる。

その結果、若年世帯では男女の可処分所得差が大幅に縮小し、2000年では男性より4万6,277万円少なかったが、2024年では3,065円差にまで縮まっている。

一方、2000年から2024年にかけて消費者物価指数が14.1%上昇しており、若年女性以外では実質的に減少している。

特に壮年男性での減少が目立ち、2024年の対2000年実質増減率は▲17.0%、名目値でも2000年の水準を下回っている(▲2万237円)。

2024年の単身勤労者世帯の可処分所得を性・年齢階級別に見ると、壮年男性(35万9,002円)>若年男性(30万8,376円)>若年女性(30万5,311円)>壮年女性(26万8,831円)の順となっている。

ここで注目されるのは、2019年までは壮年女性が若年女性を上回っていたが、その後逆転したことである。これは若年女性の就労環境改善が、単身世帯の収入構造に変化をもたらしていることを示唆している。

また、2019年に対する2020年の可処分所得を見ると、壮年女性でのみ減少している。

コロナ禍では、非正規雇用者など不安定な労働環境にある層や、飲食をはじめとした対面型サービス業など苦境に立たされた業種の従事者で雇用環境悪化の影響が比較的大きかった。

また、正規雇用者の中でも、管理職層を含む高収入層と比べて相対的に収入水準の下がる一般社員の方が影響は大きい傾向もあった。つまり、壮年女性では他層と比べて、非正規雇用者など雇用環境悪化時の影響を受けやすい層が多い様子がうかがえる。

このことは、単身世帯内でも年齢・性別により雇用の安定性に格差があることを物語っている。将来、社会的危機や景気後退が再び生じた際には、こうした層がより深刻な所得減少や雇用喪失に直面する可能性が高く、結果として高齢期の貧困リスクにもつながりかねない。

こうした脆弱性の違いを踏まえ、雇用の安定性確保やスキル向上支援に加え、就労継続・再就職の後押し、老後の生活基盤強化を含む、きめ細かな支援策の検討が求められる。

なお、二人以上勤労者世帯では単身勤労者世帯と比べて世帯当たりの有業人員数が多いため、全体でも同じ年齢階級同士で比較しても、二人以上世帯の可処分所得の方が大幅に高い水準にある。