適切な所得再分配に繋がっているのか?:低所得者が低所得世帯にいるとは限らない

近年の最低賃金の引き上げが推し進められている理由は、「賃上げ」による労働者還元強化がコンセンサスを得ていることに加えて、そこに「格差是正」「再分配」の要素があるためだと考えられる。

実際に、政府は海外各国の最低賃金が平均賃金や中央値に占める割合を参照しつつ、日本の数値の低さから引き上げの必要性を訴えてきた。これまでの最低賃金の引き上げも平均賃金よりも高い伸び率とすることがある種の既定路線となってきた。

仮に、最低賃金の引き上げで食費が上がったとしても、それが高所得者の実質賃金の抑制と低所得者の実質賃金向上に繋がっているのであれば、所得再分配策としての意味は持つだろう。

ただ、一歩立ち止まって考えたいのは、最低賃金の引き上げが本当に生活困窮者への再分配になっているかどうか、という点である。

直観的にも最低賃金で働く人というのは、学生やパートの主婦が中心であり、世帯の主たる収入者ではない。最低賃金労働者の配偶者や親の収入が高く、世帯全体では十分に収入がある、というケースは相応にあろう。

少し古いが、川口・森(2009)の研究では、最低賃金労働者の約半数は年収500万円以上の世帯の非世帯主であることが示されている。

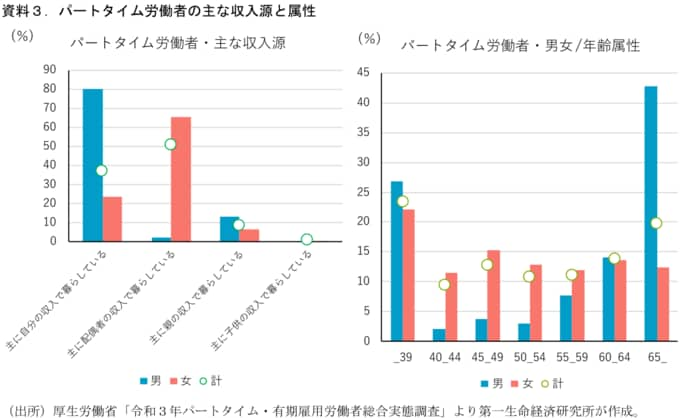

また、直近の厚生労働省の「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査(2021年)」では、パートタイム労働者のうち「主に自分の収入で暮らしている」と回答したのは36.8%と4割弱、「主に配偶者の収入で暮らしている」が50.7%、「主に親の収入で暮らしている」が8.1%だった。

また、「主に自分の収入で暮らしている」と回答する割合は男性が多い(男性:80.4%、女性:23.4%)が、男性パートタイム労働者の年齢別割合をみると60~64歳が14.1%、65歳以上が42.8%と60歳超が半数以上に上る。

特に、65歳以上の場合にはほとんどのケースで公的年金からの収入を得ているとみられ、この点で「主に自分の収入で暮らしている」とするパートタイム労働者の中でも、その賃金収入を主たる生計手段としている人はさらに少なくなると考えられる。

もちろん、最低賃金の収入を主たる生計手段としている人もいるので、少数派だから引き上げなくて良い、ということではない。最低賃金はそもそも社会福祉政策、生存権の確保を目的とした制度でもある。

ただ、これを所得再分配政策としてみる場合、困窮世帯に対する適切な所得再分配になっているかは怪しい。

最賃引き上げの恩恵を大きく受けるのは学生や配偶者がパートの共働き世帯、引退後に就労継続する高齢者世帯など、最賃引き上げによる物価上昇の影響をより強く受けるのは現役中間層、特に最低賃金の影響が薄い片働きやフルタイム共働き世帯というイメージである。

食費などについては世帯人員の多い(≒子どもの多い世帯)世帯への負担も大きくなる。一方、高所得、富裕層は食費をはじめとする必需品支出の支出総額や所得額に対する割合は低く、中間所得層に比べると打撃は少ないことになる。

また、所得や保有資産の少ない流動性制約のある世帯は収入増を消費に回す傾向がある(限界消費性向が高い)。困窮世帯への再分配がうまくいっていないことは、消費喚起策としての意味合いが薄いということでもある。

「上がれば上がるほど良い」フェーズではもはやない

筆者は最低賃金の引き上げそのものを否定したいわけではない。生存権的な意味合いもあるし、低賃金を前提とした企業の新陳代謝を促す、という側面も重要であろう。

これまでパート労働の主たる供給源となっていた学生とパート主婦の供給力は縮減していくと考えられ(少子化、正社員フルタイムの共働き増加)、パート・アルバイト賃金は自然と上がっていきそうでもある。

こうした中で、企業が省力化・自動化投資などを通じた生産性改善を進めることは必要であり、最低賃金の目標設定は企業にこれを促すフォワード・ガイダンスの役割を果たしているといえる。

ただし、何事もバランスだ。最低賃金は食料など必需性の強い財・サービスと密接に関連しており、平均賃金対比で極端に最低賃金を引き上げれば、中間層の購買力を削ぐ影響も大きくなる可能性がある。

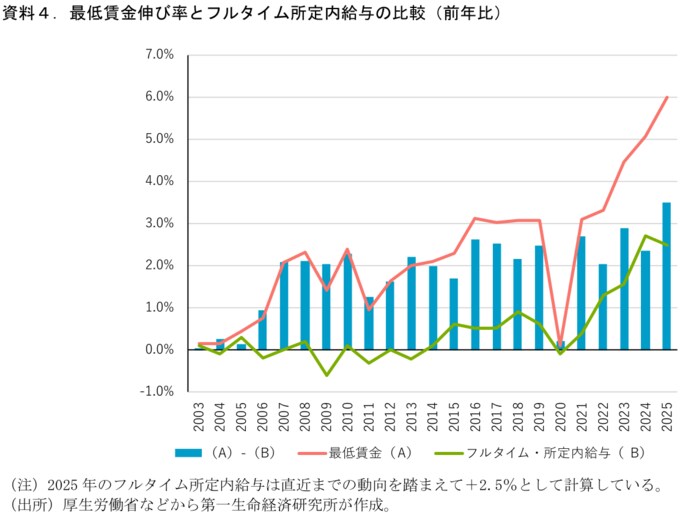

最低賃金の上昇率とフルタイム労働者の所定内給与の上昇率を比較すると、2025年度の最低賃金上昇率は6%に達している一方、正社員賃金の上昇率は足元2%台半ば程度であり、その差は3%台半ば程度になると見込まれる。

最低賃金を時給で決定するようになった2003年以降、この差は最も大きくなる見込みだ。仮に「2020年代最低賃金1,500円目標」のためにこれを加速させれば、さらに広がるだろう。

近年の最低賃金を巡る議論は副作用を「雇用の減少」と「中小企業の経営難」に矮小化してしまっているように映る。

“8.8%”というかなり過激な引き上げ率が出てきているのは、最低賃金について「上がれば上がるほど良い」という認識になりつつあることの裏返しにもみえる。

賃上げのない経済では、最低賃金を賃上げ促進の政策ツールとして、ある程度極端な引き上げ幅とすることの理は大きかったように思う。

しかし、ここ数年の春闘からも明らかなように、一定の賃上げはすでに定着しつつある。

少なくとも最低賃金が上がれば上がるほど良いという段階は既に過ぎ、そのバランスを考えるフェーズに入っているのではないか。副作用を多面的に検証する必要性は増しているように思う。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 主席エコノミスト 星野卓也)