都市と地方の世帯属性の違い~共働き子育て世帯は地方でやや多く、高収入世帯は都市部に集中

ここからは総務省「家計調査」を用いて、都市階級別に二人以上勤労者世帯の状況を分析する。消費支出を比較するにあたり、まず世帯属性の違いを確認したい。

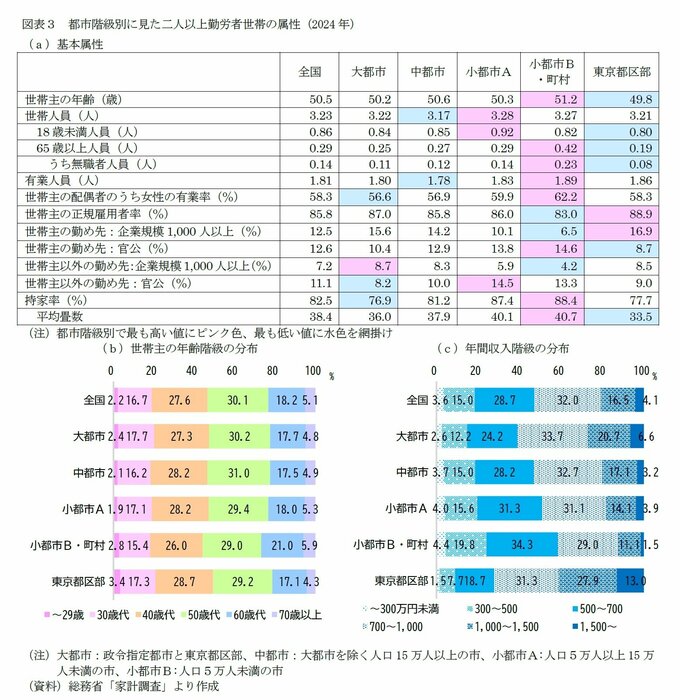

二人以上勤労者世帯の世帯主の年齢は概ね50歳前後だが、最も高いのは人口5万人未満の小都市B・町村(51.2歳)、最も低いのは東京都区部(49.8歳)であり、1.4歳の差がある。

年齢分布を見ると、いずれの都市階級でも50歳代が最も多く、次いで40歳代が続き、50歳代以下が7割を超える。大都市から人口5万人以上の小都市Aまでは概ね同様の構成だが、小都市B・町村では高年齢層の比率がやや高まる。

例えば、50歳代以下の割合は、最も低い小都市B・町村で73.1、東京都区部で78.7%と、5.6%ptの差がある。

世帯人員数は3.2人前後と概ね同程度だが、構成には違いが見られる。18歳未満の人員数は小都市Aでやや多く、東京都区部でやや少ない。

つまり、東京都区部は比較的若い世帯が多い一方で、子育て世帯の比率という点では、地方や郊外の小都市の方が高い傾向がある。また、地方部では高齢化の進行を背景に、65歳以上の人員数が多い。

有業人員数は、小都市B・町村と東京都区部で比較的多く、特に小都市B・町村では世帯主の配偶者(女性)の有業率が6割を超えて最も高い。世帯主の配偶者(女性)の有業率は、東京都区部が全国平均と同程度である一方、都市規模が小さいほど高まる傾向がある。

小都市B・町村に次いで高いのは小都市Aであり、こうしたことから、地方や郊外の小都市では共働きの子育て世帯の比率が都市部より高いと考えられる。加えて、小都市Aでは世帯主以外が官公職員である割合が最も高く、安定した雇用環境で働く配偶者が比較的多い様子が読み取れる。

年間収入階級の分布には顕著な差がある。地方部ほど相対的に年収階級の低い層が多く、世帯年収700万円未満の割合は、小都市B・町村では約6割(58.4%)にのぼる。これに対し、大都市は約4割(39.0%)、東京都区部では3割未満(27.8%)である。

一方、東京都区部では世帯年収1,500万円以上が13.0%と突出して高い。

この背景には、都市部ほど安定した職業に就いている人が多く、収入水準も高いことがある。実際、世帯主の正規雇用者率は小都市B・町村で83.0%だが、東京都区部や大都市では9割近く(88.9%、87.0%)にのぼる。

また、従業員1,000人以上の企業に勤める割合も都市部ほど高く、東京都区部(16.9%)は小都市B・町村(6.5%)の約3倍である。

一方で、官公職員の割合は地方部で高く、小都市B・町村では14.6%を占める(東京都区部では8.7%)。なお、これらの傾向は世帯主以外の就業状況にも共通して見られる。

また、持ち家率は地方部で高く、都市部で低い。最も高い小都市B・町村(88.4%)と東京都区部(77.7%)では約10ポイントの差がある。

さらに持ち家の広さにも差があり、平均畳数は小都市B・町村で40.7畳、東京都区部で33.5畳となっている。

以上より、地方や郊外の小都市は、共働きの子育て世帯比率が都市部よりやや高く、持ち家率や住宅の広さでも優位にある一方、年収水準は都市部に比べて低い傾向がある。

対照的に都市部では高収入層の割合が高く、就業先も大規模企業や安定した職種が多いが、住宅の取得や広さの面では地方部に劣る。

こうした属性の違いは、次節で見る消費支出構造の差にも直結しており、単なる物価差や地域差だけでは説明できない「暮らし方の構造的な違い」を形づくっている。