(ブルームバーグ):新型コロナ禍で多くの社員が一時的に在宅勤務へ移行してから5年。金融業界では、北米と欧州で出社義務を巡る差が際立っている。

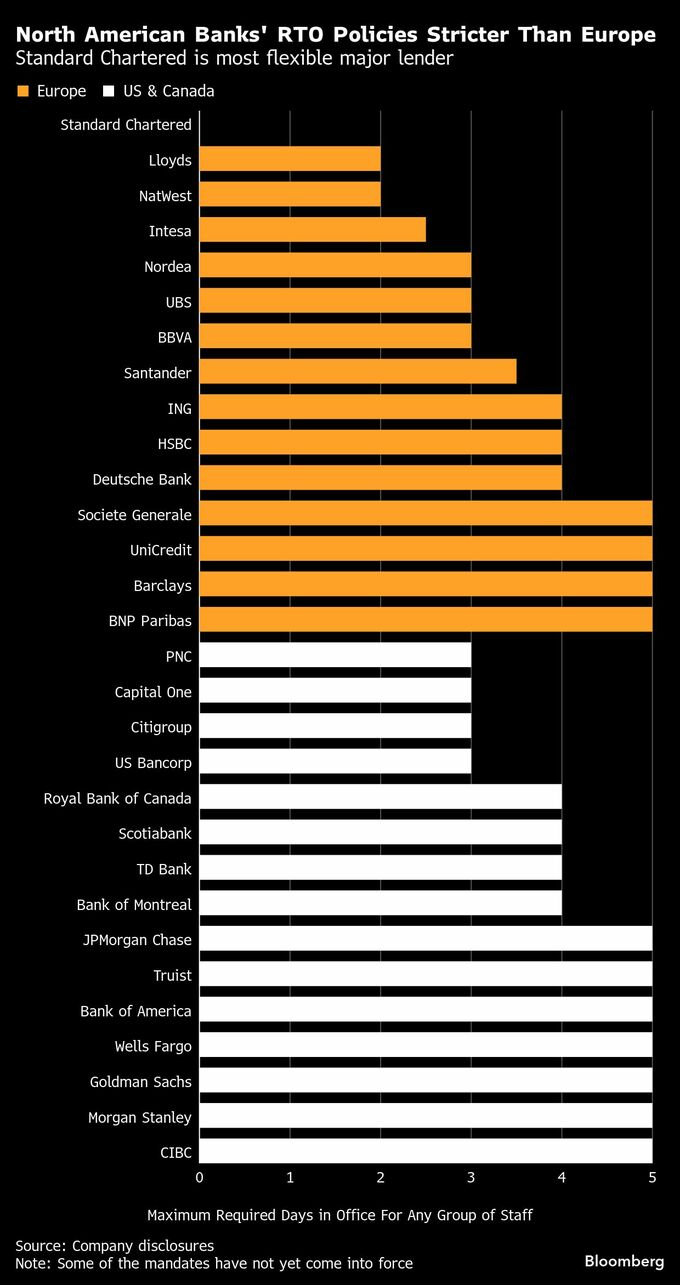

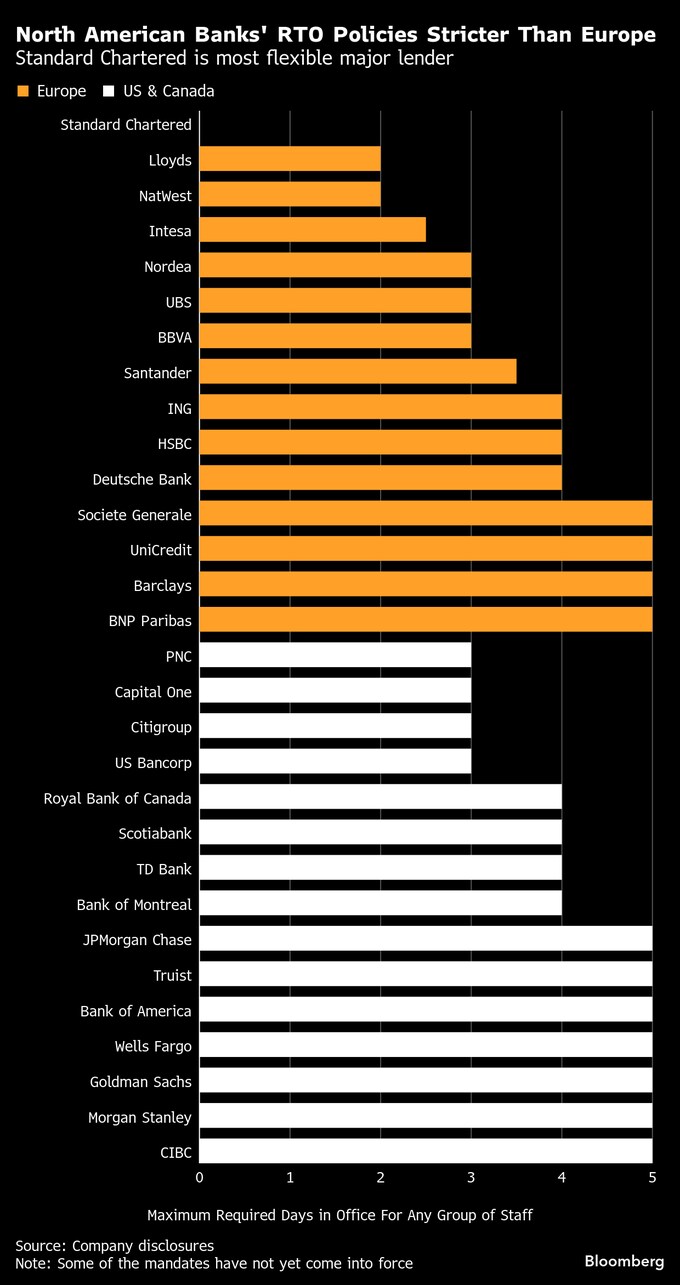

ブルームバーグの分析によると、欧州の時価総額上位15行のうち、週4日以上の出社を一部または全社員に求めているのは7行にとどまる。一方、北米の時価総額上位15行では、その数は11行に上る。

国によっては、トレーディング部門などが規制要件から全面的な出社を求められる場合もあり、こうした事情は単純な数字には反映されない。それでも、全体的な方針の違いは明らかだ。

カナダと米国の15行では、一部または全社員に課す出社要件は平均で週4.2日となっている。欧州では平均3.4日で、全社員に週5日の出社を求めている大手行はない。

大西洋を挟む両地域の金融業界での働き方に対する考え方の隔たりは、かつては同僚だったビル・ウィンターズ氏とジェイミー・ダイモン氏の見解の相違からも明らかだ。

ロンドンに本拠を置くスタンダードチャータードの最高経営責任者(CEO)を務めるウィンターズ氏は7月、在宅勤務を支持する理由について「私たちは大人と仕事をしている」とブルームバーグテレビのインタビューで発言。「大人同士が大人の会話を交わし、チームを最も適切に運営する方法を決めればよい」と語った。

一方、米銀最大手JPモルガン・チェースのダイモンCEOは、週5日出社方針に異を唱える社員に耳を傾ける意向はほとんど示していない。2月には従業員に対し、同方針への反対署名で「時間を無駄にするな」と述べた。

この発言はネット上などで広く拡散し、その語調についてはダイモン氏も後悔していると認めた。ただ、後日のブルームバーグテレビのインタビューで「毎日出社したくないという権利は全面的に尊重する。ただし、JPモルガンがどうすべきか口を出すことはできない」と述べた。

ウェルズ・ファーゴのベテラン銀行アナリスト、マイク・メイヨ氏ーは、オフィス勤務を強く推進するウォール街の姿勢は「勝利を目指し、ハングリーで緊張感ある企業文化の表れ」だと指摘。社員がより多く出社する企業はシナジーや業務効率の面で恩恵を受けるとの見方を示した。

もっとも、メイヨー氏は「全員に同じ勤務形態を適用するのが最善とは限らない」として、シティグループを例に挙げる。同行は規制当局が全面出社を義務づける職務を除き、週3日の出社方針を維持している。8月には社員に対し、2週間にわたり勤務場所を自由に選ぶことを認めた。

アジアの銀行では方針が分かれる。日本の多くの銀行は在宅と出社を組み合わせたハイブリッド型を導入している。一方、オーストラリアの一部銀行は出社を増やし、勤務評価を出社状況と連動させ始めた。中国本土の銀行は、2023年初めに新型コロナのロックダウンが解除されると間もなく、週5日の全面出社体制を復活させた。

ピッツバーグ大学が2024年1月に発表した調査によると、企業は株価が低迷した後に出社義務を課す傾向が強いことが分かった。S&P500種株価指数構成企業を対象に、勤務方針、従業員満足度、収益性、株価の関係を分析したものだ。

研究の共同著者であるマーク・マー教授は米国で進む出社回帰について、労働市場の冷え込みを背景に経営側への主導権移行を反映していると説明する。

ただ学術的には、こうした戦略が成果をもたらすかは明らかでない。研究では、出社義務化後も「企業の財務実績は変化しない」一方で、方針強化によって「従業員の職務満足度が大幅に低下する」との結果も示されている。

原題:Return to Office Split Deepens Banking’s Transatlantic Divide(抜粋)

--取材協力:Sam Nagarajan、Cathy Chan、浦中大我、Adam Haigh、Chanyaporn Chanjaroen、Siddhi Nayak、Sonia Sirletti.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.