「将来の暮らしに経済的な不安がある」Z世代は7割以上

Z世代は、定義が厳密に定められているわけではないが、おおむね「1990年代半ばから2000年代に誕生した世代」を指しており、2025年現在では10代後半から20代後半にあたる。

生まれながらにしてインターネットが利用可能だったことから「デジタル・ネイティブ」といわれ、多様性を重んじる傾向などが指摘されている。

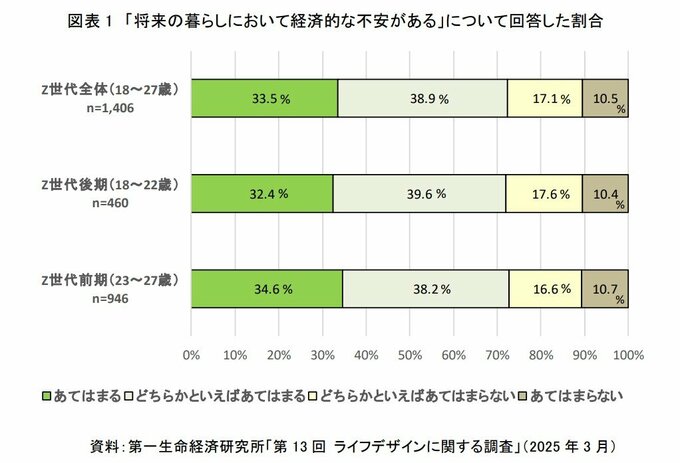

Z世代は、自分の将来に対して不安を抱いている世代といわれている。第一生命経済研究所が2025年3月に、全国の18~69歳の1万人に対して実施した調査によると、「将来の暮らしにおいて経済的な不安がある」と回答したZ世代全体(18~27歳)のうち、「あてはまる」と「どちらかといえばあてはまる」の割合を合わせると72.4%にのぼった。

こども家庭庁が2023年に実施した調査でも、子ども・若者の7割以上が仕事に関して「十分な収入を得られるか」について不安があると回答している。

Z世代は幼少期以降、ITバブル崩壊、リーマンショック、東日本大震災、コロナ禍など経済不安が高まる時期を過ごしていることの影響も考えられる。

こうした日本における若者の収入への不安感は、アメリカやドイツなど4か国の同世代と比べても高い水準にある。物価高など景気の動向への不安感もあるとみられる。

「ライフデザインについて学ぶ機会」と経済的な不安

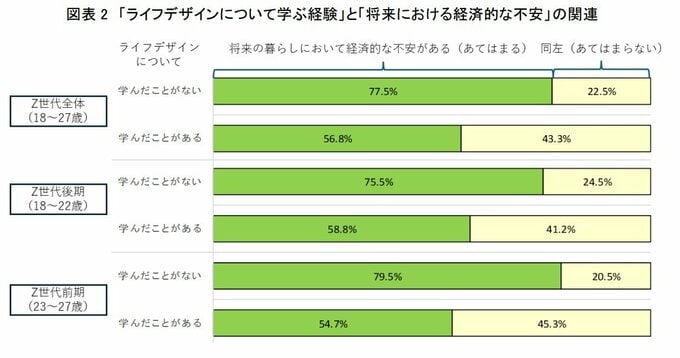

なぜ、Z世代の多くが「将来における経済的な不安」を抱いているのだろうか。第一生命経済研究所の同調査で、ライフデザインについて学ぶ機会の有無別にみると、ライフデザインについて学んだことがない人のうち、「将来の暮らしにおいて経済的な不安がある」人は、Z世代全体で77.5%にのぼった。

これは、ライフデザインについて学んだことがあり「将来の暮らしにおいて経済的な不安がある」人と比べると20ポイント以上高い。Z世代にとって、ライフデザインについて学ぶ機会の有無が、将来の暮らしにおける経済的な不安に影響を及ぼしていることがわかる。

ライフデザインについて学ぶということは、進路選択を含め将来の様々なライフステージを見据えて必要な情報を得たり、関連する知識などを身に付けるとともに、それらを通じて経済的な見通しを立てることにもつながるからだ。

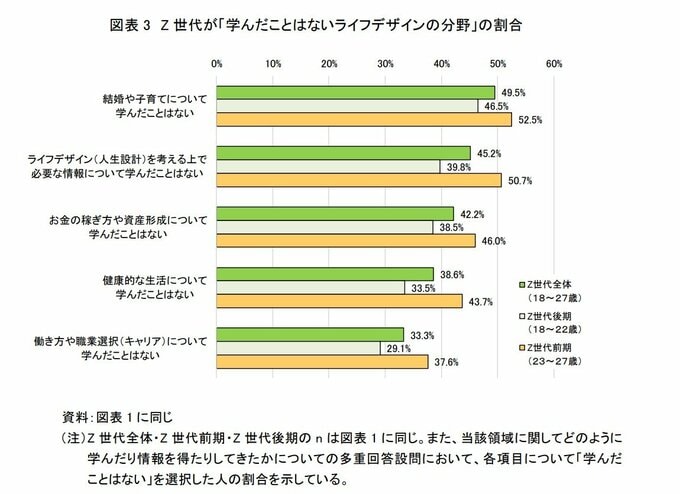

また、「学んだことはないライフデザインの分野」をみると、Z世代全体では「結婚や子育てについて」が49.5%、「ライフデザインを考える上で必要な情報について」が45.2%、「お金の稼ぎ方や資産形成について」が42.2%などとなっている。

Z世代のなかでも、Z世代前期(23〜27歳)が、Z世代後期(18〜22歳)に比べて、ライフデザインに関するどの分野においても「学んだことはない」割合が高い。特に「ライフデザインを考える上で必要な情報について学んだことはない」は、Z世代前期とZ世代後期の差が10ポイント以上となっている。

ライフデザインを学ぶ「高校家庭科」(家庭基礎・家庭総合)

同じZ世代でも、前期と後期でライフデザインについて学んだ機会に差が生じているのは、なぜだろうか。その背景の一つには、学習指導要領の改訂がある。

学習指導要領とは、全国どこの学校でも一定の水準が保てるように、文部科学省が定めている教育課程(カリキュラム)の基準である。約10年に一度改訂されており、現行の高校学習指導要領は2018年告示、2022年実施となっている。

2025年現在は実施3年目であり、この学習指導要領のもとで科目を履修した若者は、前述の第一生命経済研究所の調査におけるZ世代後期(18〜22歳)に含まれる。

現行の高校学習指導要領では、社会の変化や複雑化に対応し、生徒が自らの人生を主体的に構築する力の育成に重点が置かれている。

特に「家庭基礎」と「家庭総合」という家庭科においては、結婚や子育て、資産形成、健康、働き方やキャリア形成など、ライフデザインに関して多岐にわたる内容が盛り込まれている。

たとえば、結婚や子育てについては、多様化する家族のかたちや社会のあり方を背景に、自分らしい生き方や様々な家族観について考察できるような学びが設計されている。具体的には、家族の機能・役割の歴史的変遷や、少子高齢化などの現代日本が直面している課題を学び、結婚や子育ての意義・環境を知ることで、自身の将来像や価値観を柔軟に形成できるよう工夫されている。

ライフデザインに欠かせない資産形成や金融リテラシーも、2022年4月からの成人年齢引き下げを受けて、生徒が従来に比べて踏み込んだ内容を学ぶことができるようになった。

契約やクレジットカードなどに関する消費者被害の防止に加え、ライフステージごとの支出や収入を考えること、家計管理を実践するための具体例、資産形成の特徴やリスクなどにも言及している。生徒は、社会に出て自立した生活を送るうえで不可欠な金融リテラシーの基礎を身につけることができる。

また、健康については、心身の健康を維持・増進しながら長い人生を設計する観点が重視されている。食生活の重要性や生活習慣、ライフサイクルに応じた健康管理などが組み込まれ、生涯を通じた健康づくりの意識を早期から養うことが盛り込まれている。

さらに、グローバル化や少子高齢化の進展など現代日本の就労環境を踏まえ、ワーク・ライフ・バランスの重要性など多様な働き方を尊重する姿勢やキャリア形成に関する学びも拡充されている。生徒が社会で求められる資質・能力、進路や職業選択について学び、自身のキャリアビジョンを主体的に描けるような指導が期待されている。

こうした高校家庭科で学ぶ内容は、「持続可能な社会」の実現という観点とも結び付いている。SDGsの理念から家庭生活を考えることで、消費者選択やエシカル消費、家庭内での環境配慮などを学び、個人の幸福だけでなく、社会全体の持続性も重視する意識を養うことが目指されている。

もちろん、前述の第一生命経済研究所の調査におけるZ世代前期(23〜27歳)が履修した旧・学習指導要領の「高校家庭科」においても、結婚・子育てや健康などライフデザインに関して学ぶことができた。

ただ、現行の学習指導要領では、各教科に共通する「主体的・対話的で深い学び」の方針のもと、家庭や地域及び社会における諸課題を発見し解決するとともに、様々な人々との協働や社会に参画する姿勢まで身に付けることが目指されており、より実践的かつ多角的にライフデザインを考えられるようになったといえるだろう。