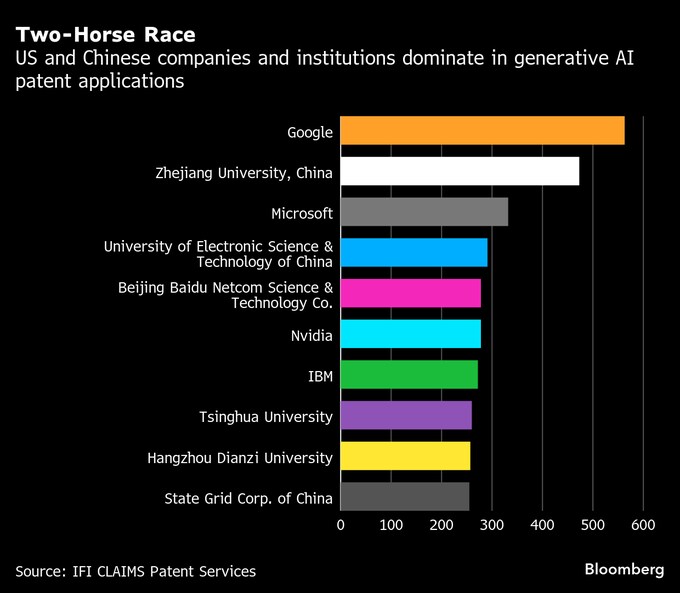

(ブルームバーグ):米国が人工知能(AI)ブームの口火を切ってから、間もなく3年がたつ。だが、世界の多くの国はいまだ追い付けずにいる。AI開発で米国に肉薄している国はただ一つ、中国だけだ。

中国では、ディープシーク(DeepSeek)やアリババグループ、ムーンショットAI(MoonshotAI)などの企業が次々と、米国の主要AI企業に匹敵する性能を持つAIモデルを発表している。背景には、AIの主導権確保を国家目標に掲げる中国政府の後押しがある。政府は、気前の良い支援と全国をつなぐデータ処理拠点のネットワーク整備を進めている。

こうした中国の台頭に、シリコンバレーやワシントンでは警戒感が強まっている。オープンAIのサム・アルトマン最高経営責任者(CEO)は、5月にワシントンで行われた公聴会で「われわれがどれだけ先を行っているのかを正確に測るのは非常に難しい。だが、大きな時間的リードがあるとは思っていない」と語った。

米国の優位を保つべく、トランプ政権は7月にAI行動計画を発表。AIデータセンターの建設を加速させるための規制緩和や、必要な電力確保に向けた取り組みを打ち出した。トランプ大統領は演説で「米国がAIで世界をリードするために必要なことは何でもやる」と強調した。

この覇権争いの行方は、21世紀における真の技術大国がどちらになるのかを決定づける可能性がある。

技術面での競争

現在のAI時代を形づくる上で、最初の重要な技術的ブレークスルーをもたらしたのは米国だった。米企業は、「生成」AIチャットボットの基盤となる高性能の演算チップや大規模言語モデル(LLM)を開発し、主導権を握ってきた。オープンAIやアルファベット傘下のグーグルは、人間の思考プロセスを模倣し、動画や画像、音声などを生成するAIシステムをいち早く公開。ユーザーの代わりにより複雑な作業をこなすエージェントと呼ばれるAIも実用化している。

中国のテクノロジー企業も、こうした動きに素早く追随しており、最新の技術がいかに速く「コモディティー(汎用品)化」するかが分かる。米国製チップへのアクセス制限がある中で、中国企業は限られた計算資源でより多くの処理を可能にするAIモデルを構築。

何よりも注目すべきはオープンソース化を積極的に進めている点だ。米企業の多くが採用しているクローズドな独自仕様とは対照的に、中国のAI製品は誰でも自由に利用・改変できるよう公開されている。

こうしたオープンなAIプラットフォームを中国企業は世界市場に大量供給している。一方、オープンAIやアンスロピックなどの米企業は、最上位のクローズドモデルへのアクセスに月額数百ドルを課すことで、AI開発にかかる莫大なコストの回収を図っている。

中国がオープンソースに力を入れる背景には、短期的な利益をある程度犠牲にしてでも、中国製AIの世界的普及を優先するという戦略的判断がある。2020年に決定された第14次5カ年計画には、オープンソース技術の推進が盛り込まれていた。

中国のAIスタートアップの経営者らは、オープンソースこそが新たな市場に迅速に参入し、米国製モデルと競争するための最も現実的な手段だと語っている。

米政府もAI行動計画の中で、オープンモデルの開発を推奨。ビジネスや学術研究において世界標準になり得る可能性があるとし、そのため地政学的な価値もあると強調した。

中国のディープシークが今年1月、米国の主要モデルに比べてごくわずかなコストで開発したとされる「R1」モデルを公開して世界を驚かせた後、オープンAIの幹部は自社のオープンソース戦略を見直す必要があるとの認識を示した。そして8月、オープンAIは無料で利用可能な2つのオープンモデルを公開した。

国家の関与

米中両国にとって、AIは経済・政治・国家安全保障の中核的課題であり、同時に対外的なソフトパワーを行使するための手段でもある。

バンス米副大統領は7月下旬にワシントンで開かれたAIイベントで「われわれは、世界が中国や他国の技術基盤ではなく、米国のテクノロジー・スタックの上に築かれることを望んでいる」と語った。

一方、中国の習近平国家主席は、AIは「富裕国だけのゲームであってはならない」と語り、米国の国益重視のAI戦略を遠回しに批判。7月26日には、李強首相がAIを一部の国だけのものにしないための国際組織を設立すると発表した。

中国は驚くべき速さでAI戦略を進めている。既に小学校でAI教育を導入し、AI分野への投資を目的としたベンチャーファンドを設立。さらに国営企業によるAIサービスの展開も進み、公共空間の監視やデジタル金融など多岐にわたる分野で実用化が進んでいる。

米国では、知的財産権、アルゴリズムの偏り、AIによる安全リスクといった論点を巡る議論が、裁判所や企業の会議室、公開フォーラムで活発に行われている。

米国法に明記された「フェアユース(公正使用)」の原則により、一定の条件下では書籍やニュース記事、楽曲の歌詞などの著作物を著作権者に無断で利用できる余地がある。ただし、この原則がAIの開発に適用されるかどうかについては、法的にグレーな領域だ。

中国でもAIと著作権に関する法制度は進化途上にある。ストリーミングサービスや動画共有サイトなどから取得したコンテンツの利用を巡って、訴訟が提起されたケースもある。中国の裁判所はこれまでのところ、著作物をAIモデルの訓練に使用する行為は一時的な複製に該当し、元の形で再利用されない限り、著作権法に違反しないとの判断を示している。

米国では現在、AIの安全性向上を目的として州ごとにさまざまな規制が導入されている。業界幹部の間ではこれが開発の遅れにつながるとの懸念も強い。こうした中、トランプ政権のAI行動計画には、新興技術に過度な負担を課す州に対し、特定の資金提供を停止する可能性を示唆する条項も盛り込まれている。

資金面の勝負

中国のディープシークは、より費用効率の高いAI開発手法を実証してみせたが、それでもAIサービスの構築と維持には莫大な資金が必要だ。

調査会社ピッチブックのデータによれば、2025年上期だけで、米国のAIスタートアップは計1000億ドル(約14兆8000億円)超の資金を調達した。

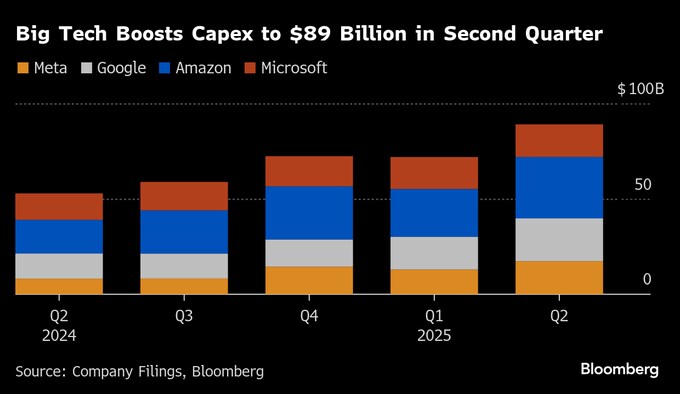

また、グーグル、メタ・プラットフォームズ、マイクロソフト、アマゾン・ドット・コムの4社は2025年に合計3440億ドル超を支出する見通しで、その多くがAIモデルの稼働に不可欠なデータセンターの建設費用に充てられるとみられている。

AIブームに至る直前の10年間で、中国政府系ベンチャーキャピタルは、国家発展の中核とされる分野に総額9120億ドルを投資したと推計されており、そのうち約4分の1が140万社のAI関連企業に振り向けられた。

バンク・オブ・アメリカのリポートによれば、2025年の中国のAI設備投資は最大980億ドルに達する見通しで、これは前年から48%の増加となる。このうち560億ドルが政府、240億ドルがアリババやテンセント・ホールディングス(騰訊)など大手テクノロジー企業からの拠出と見込まれている。

人材面

米国は長年にわたり、海外から研究者やエンジニア、学者を引き付けることでAI人材の獲得競争をリードしてきた。現在の生成AIの基礎となった2017年のグーグル論文「Attention Is All You Need」には8人の著者が名を連ねており、そのうち6人が米国外生まれ、残る2人も移民のルーツを持つ。

これは例外ではない。米国では主要AI企業の60%で創業者の少なくとも1人が移民で、AI関連分野の大学院生の70%が留学生とされている。ただし、ビザ制度の厳格化や政治情勢の変化、連邦研究予算の不安定さによって、この人材パイプラインは揺らぎつつある。

一方、長らく人材流出に悩まされてきた中国は、形勢逆転を目指している。2008年に始まった海外研究者採用プログラム「千人計画」は、近年ではハイレベル人材招致プログラム「啓明プログラム」などに衣替えされ、海外で教育を受けた中国人の科学者や起業家を中心に、7000人超を国内の研究機関や大学に呼び戻すことに成功している。

インフラ面

中国は、ソーシャルメディア、監視カメラ映像、金融取引データなどを国家主導で収集・管理し、AIのための巨大なデータエコシステムを築いてきた。また、再生可能エネルギーで稼働する広大なデータセンターネットワークも構築しつつある。

ただ、中国の閉鎖的かつ検閲されたインターネット環境は弱点にもなり得る。AIモデルの訓練に用いるデータセットに偏りや欠損が含まれる可能性が高く、誤った回答や不完全な出力が生じるリスクがある。

中国にとってより深刻な障害は、最先端AIチップの不足だ。米国主導の輸出規制により、中国はエヌビディアの最先端AIプロセッサへのアクセスを大きく制限されている。これを受けて中国政府は国産チップの開発・生産に一層注力している。

米国では主要テクノロジー企業が、数千個のエヌビディア製チップを搭載した大規模なデータセンターを建設し、より高度なAIモデルの学習と運用に投資している。トランプ大統領は就任直後、オープンAI、オラクル、ソフトバンクグループによる最大5000億ドル規模のAIインフラ投資構想を支持すると表明した。

また、AI行動計画には、データセンター建設の許認可を迅速化することや、AI運用に必要な電力供給のための新たなエネルギー源を積極的に活用することが盛り込まれている。

原題:The AI Showdown - How the US and China Stack Up: QuickTake(抜粋)

--取材協力:Katie Roof、Nilushi Karunaratne.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.