施設従事者等による高齢者虐待の状況と要因

①相談・通報者

調査結果によると、相談・通報者の合計3,917人のうち、「当該施設職員」が28.7%、「当該施設管理者等」が16.7%であり、当該施設関係者が45.4%を占める。

一定程度の組織内での相互チェック、自浄作用が働いていると考えられるが、「家族・親族」15.2%など、外部からの相談・通報も多く、さらなる組織内での相互チェック、自浄作用の向上が求められる。

②相談・通報の結果

相談・通報3,441件のうち、自治体による事実確認が行われた事例は3,343件(88.7%)であり、事実確認の方法は、「任意の調査協力依頼」が81.6%、「監査(立入検査等)」が 20.9%、「運営指導(介護保険法第 23・ 24 条)」が 16.7%であった(複数回答)。

確認の結果は、「虐待の事実が認められた事例」1,114件(29.8%)、「虐待の事実が認められなかった事例」1,552件(46.4%)、「虐待の有無の判断に至らなかった事例」677件(20.3%)であった。

事実確認の精度について評価を行うことはできないが、相談・通報の約67%が「虐待の事実が認められなかった」、あるいは「虐待の有無の判断に至らなかった」との結果に至った原因は、十分に吟味する必要があると考える。

原因の1つとして、事実確認の大半が任意の調査協力依頼により行われていることにあるとは考えられないか。

任意の協力依頼の場合、養介護施設の協力態勢が情報収集・自体把握の正否を左右し、事実確認の実効性に影響をおよぼす。

一方、介護保険法、老人福祉法に基づく「監査(立入検査等)」は、明確な法的根拠による強制力を持ち、検査を拒んだり、質問に虚偽の報告を行ったり答えなかったりした場合には、「指定の取消し等」あるいは「事業の停廃止・認可取消等」の行政措置も可能であるため、実効性が高まる。

自治体のリソース面での制約や迅速性などの観点から任意の協力に依存する事情は理解できるものの、高齢者の尊厳保持、権利擁護などの重要性に鑑みると、より実効性の高い「監査(立入検査等)」をより積極的に活用することも必要であろう。

また、虐待が発生した養介護施設のうち、過去に虐待が発生していた件数は 215件(19.1%)、過去に何らかの指導等が行われていた件数は 296件(26.4%)であり、いずれも前年度から増加している。

つまり、相当数の養介護施設において再発がみられたことになる。

自治体による事実確認を経て、最終的に養介護施設の取組みの改善・再発防止策の策定、以降のモニタリングが行われるが、それが形骸化している可能性もある。

ここでも、自治体のリソース充実などによる実効性の向上が求められる。

③高齢者虐待の種別、虐待者側の発生要因

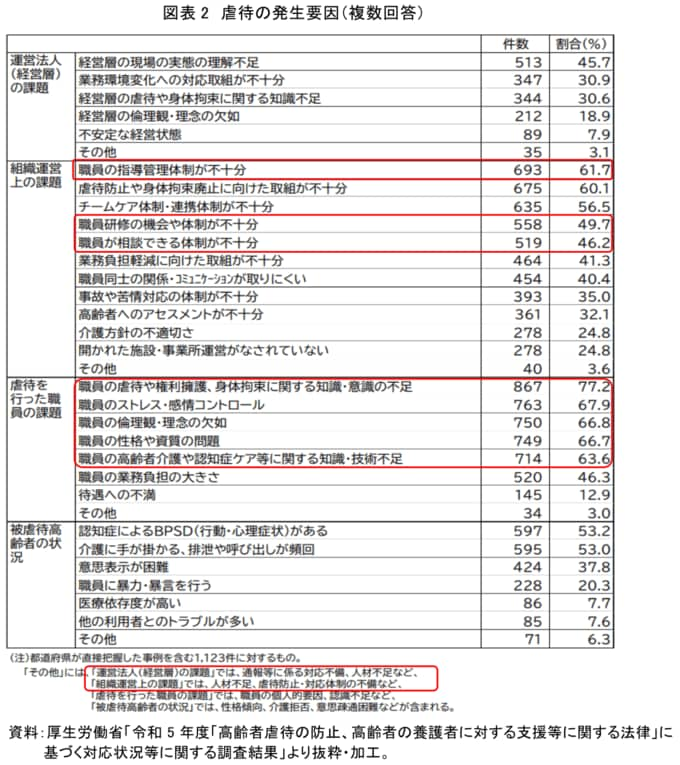

「虐待の事実が認められた事例」1,123件(都道府県が直接事実確認を行った事案を含む)の発生要因は、「虐待を行った職員の課題」区分に含まれる項目が上位を占めた(図表2)。

「職員の虐待や権利擁護、身体拘束に関する知識・ 意識の不足」が 77.2%で最も多く、次いで「職員のストレス・感情コントロール」が 67.9%、 「職員の倫理観・理念の欠如」が 66.8%、「職員の性格や資質の問題」が 66.7%、「職員の高齢者介護や認知症ケア等に関する知識・技術不足」が 63.6%であった。

一方、運営法人(経営層)の課題(経営層の現場の実態の理解不足:45.7%など)、組織運営上の課題(職員の指導管理体制が不十分:61.7%、虐待防止や身体拘束廃止に向けた取組が不十分:60.1%など)も多く認められ、直接的には個々の介護職員等の課題と認められる項目も、背景には経営層の姿勢を含む組織的な課題が大きな要因になっていると考えられる。

また、図表2の注記にある「通報等に係る対応不備、人材不足など」、「人材不足、虐待防止・対応体制の不備など」も少数回答ながら、非常に重要な項目である。

個々の発生要因について、「なぜ、そのような状態が発生しているのか」を深掘りしていくと、一概にはいえないが「マネジメント層を含む職員数が不足していること」が真因ではないか、との考えに至る。

「虐待を行った職員の課題」である「知識・意識・技術の不足」は、「組織運営上の課題」である「指導管理体制が不十分」「研修の機会や体制が不十分」「職員の相談できる体制が不十分」などが背景にあると考えられる。

これらは、人員不足から日常の業務以外に時間を割くことができないことが理由の1つになっていることも考えられる。

「職員のストレス・感情コントロール」は、BPSD(認知症の行動・心理症状)がある、介護に手がかかるなどの被虐待高齢者の状況も理由の1つであろうが、介護職員等の労働環境が大きく影響している可能性が考えられる。

公益財団法人 介護労働安定センターの調査(注6)によると、介護に係る職場や仕事に対して頻繁にストレスを感じている割合が高い項目として「介護従事者数が不足している」(65.7%)、「仕事内容の割に賃金が低い」(56.4%)が上位2項目となっている。

ここでも、人員不足が虐待発生の真因になっていることがうかがわれる。

さらに、「職員の倫理観・理念の欠如」「職員の性格や資質の問題」については、介護の仕事に魅力を感じる人、施設として選択可能な介護人材が少ないことも理由の1つではないか。

2024年9月30日の朝日新聞によると、介護施設が人員不足から、マッチングアプリを通して、面接や履歴書提示なく(資格証明書・身分証明書のアプリ内提示あり)採用した「日雇い」職員による高齢者虐待が発生した。

社員だけでは国が定める人員配置基準を満たせないことから派遣に頼るも人員不足は解決せず、日雇い職員の採用を始めたという経緯である。

日雇い職員には倫理教育などの研修を受けさせられず、虐待の兆候も見抜きづらい、との担当者の声が記載されている。

仕事のきつさや低賃金を理由に人材が集まらないことが背景にある。