国民1人当たり2万円の現金給付実施を、石破首相が表明した。総額は約3.1兆円と見積もることができる。ここから消費に回る金額は、ごく小さいものになるだろう。消費刺激が乏しいにもかかわらず、参議院選挙前という事情もあって、再び給付金の配布が繰り返されてしまった。今後の効果検証が望まれる。

石破首相のジレンマ、選挙と財政再建の狭間か

石破首相は、6月13日に国民1人当たり2万円の現金給付を行うと表明した。

7月20日が投票日と想定される参議院選挙を前に、給付金の支給をどうしても決めなくてはいけないと判断したようだ。

6月22日には東京都議会議員選挙もある。

せっかく、小泉進次郎農水大臣がコメ5kg3,000円台を目指して少しずつ成果を積み重ね、石破政権の評価を挽回してきたが、それだけでは足りないという判断なのだろうか。

ここで給付金の支給とは、定額減税を決めた岸田前政権の姿勢に先祖返りしてしまった格好だ。

立憲民主党の野田党首が消費税減税に賛成してしまった後、石破首相までが給付金を繰り返す政策に舵を切った。

残念と言わざるを得ない。自民党・公明党の与党内に根強く減税論があるので、選挙に対する危機感に押されて、給付金を受け入れたのであろう。

とはいえ、その財源にはかなり不安定さがある。建前上は、「税収の上振れ分を還元する」という方針だ。

しかし、2024年度決算時点での税収が、上方修正していたとしても、2025年度税収はトランプ関税の影響で企業収益などが下方修正になりかねない。

2024年度が上方修正して、2025年度が下方修正したのならば、その両方を併せて税収の上振れはほとんどなくなる可能性もある。

「朝三暮四」の故事にあるように、2024・2025年度を両方見るべきだ。

増加した2024年度分だけをみて、「税収の上振れ分」と見なすのは早計だろう。

筆者は、石破首相がトップであっても減税論にNoが言えない体制に問題があると感じる。

各種選挙を前にして、財政再建を唱えても唇寒しなのだろうか。

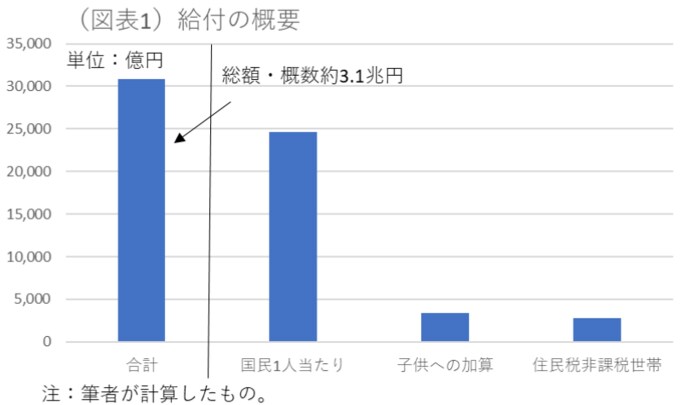

給付金の試算

今回、石破政権が実施しようとしている給付金は、

①国民1人当たりに2万円を支給、

②18歳以下の子供がいる世帯には1人+2万円を加算して支給、

③住民税非課税世帯にも大人1人+2万円を支給する、

という方針のようだ。

日本の人口は、2025年5月1日の概数で12,334万人である(総務省)。18歳以下の人口は推定で1,708万人。住民税非課税世帯は1,381万世帯(推計)。

ここから給付額を導くと、個人には28,084億円、世帯には2,762億円(簡易的に世帯1名で計算)、合計30,845億円(約3.1兆円)が支給される見込みである。

では、この給付金支給がどのくらいの消費支出の押し上げに効くのだろうか。

内閣府が2020年5〜7月に実施された特別定額給付金の消費増加効果を家計簿アプリから調べたところ、給付額の22%程度であった。

これを今回の限界消費性向として当てはめれば、名目消費支出の押し上げは6,800億円となる(=30,845億円×約22%)。

名目GDPは、2024年度の実績(617.0兆円)に、政府経済見通し(2025年度)の前年比2.7%を踏まえると、2025年度は633.7兆円になる計算なので、6,800億円は名目GDP比0.1%ポイントの押し上げになると試算できる。

押し上げの効果はごく小さなものに止まる。

2024年度は、岸田前政権の定額減税が約3.3兆円、その他の給付金を併せて約5.5兆円とされる実質減税があったので、それよりは少し規模が小さくなる(定額減税は2025年5月まで実施)。