私たちは便利な世の中に生きていながら、なぜか幸せを感じられない瞬間が多くあります。

この現象について東京大学定量生命科学研究所の小林武彦教授は、生物学的な視点から「遺伝子と環境のミスマッチ」という分析を提示しています。

700万年かけて進化してきたヒトの遺伝子と、わずか1万年で激変した社会環境との間に生じたギャップが、現代人の幸福感を阻害している可能性があるといいます。

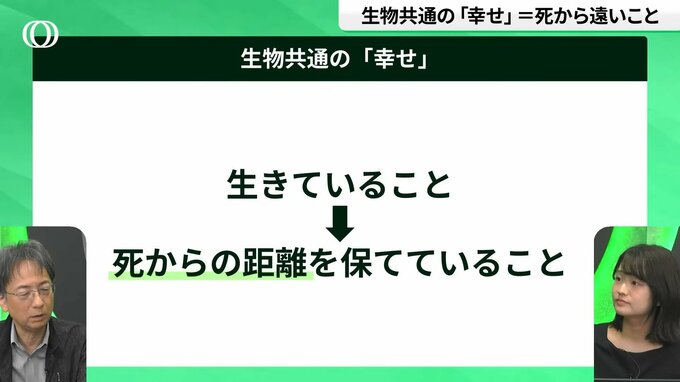

生物共通の「幸せ」は単純明快 ―「死から遠いこと」

小林教授によるとすべての生物に共通する「幸せ」の定義は極めてシンプルです。

「例えば池の中の水を顕微鏡で観察すると、いろんな形の小さな生き物がいます。それらとヒトの共通点は1つしかありません。それは『生きてること』つまり『死からの距離が保てていること』なんだと思います」

一見当然のように思えるこの定義ですが、現代人の多くはこれを人生の目標や最重要事項として意識していません。

さらに人間の場合、この基本的な幸せに加えて、「社会性」という特有の要素が重要な役割を果たしているといいます。

「ヒトは社会の中でしか生きていけません。ですから社会から孤立することは、生きていけないことを意味しています。孤立や孤独は死の距離をすごく縮めてしまいます」

ヒトの幸せは弥生時代で終わった

小林教授によると、約700万年前に始まった人類の進化の歴史において、そのうちの699万年は小さな集団での狩猟採集生活が続きました。

人々はコミュニティの中で助け合い、獲得した食料は公平に分配され、集団への貢献が直接評価される社会システムの中で生活していました。

ところが人類の幸福にとって大きな転換点が訪れたといいます。約1万年前の農耕の始まりです。

小林教授はこの変化を「弥生格差革命(YKK)」と名付けています。

狩猟採集から農耕牧畜への移行は、人間社会に根本的な変化をもたらしました。

それまでの移動生活では財産を持つことは不可能でした。

定住と農耕の開始で初めて財産の蓄積が可能になり、同時に貧富の差が生まれたといいます。

縄文時代の遺跡からは戦いの痕跡がほとんど見つかっていないということです。これは格差が存在しなかったため、争いの原因となる要素が少なかったからだと考えられています。

しかし弥生時代以降、蓄積する者としない者の差が明確となったことで、争いの根本的原因が生まれたのです。

「縄文時代から弥生時代のころに生活様式が大きく変わりました。極端な言い方をすれば、それまで秘密もなく、助け合い、分け合って生きてた人類が、家を作って財産を囲い込み、『自分だけ何とかなればいいんだ』のようになりました。699万年間で獲得した遺伝子との折り合いがつかなくなったと考えられます」