私たちの日常に溶け込んでいる酒、コーヒー、タバコ。

これらはしばしば「嗜好品」と呼ばれますが、薬物依存に詳しい専門家からすれば「立派な薬物」。深刻な問題を引き起こしている可能性もあるといいます。

私たちが毎日何気なく付き合っているこれらの「薬物」の危険性と人類が必要とした歴史、それに上手な付き合い方について、国立精神・神経医療研究センターの松本俊彦医師に教えてもらいました。

「ビッグスリー」は世界中で愛され問題を引き起こす

「深刻な問題を起こしている薬物はアルコール、カフェイン、ニコチンなんです」

一般的に「薬物」というと覚醒剤やコカインなどの違法薬物を思い浮かべる人が多いとかもしれませんが、松本医師はこれらを「リトルスリー」と呼び、アルコール、カフェイン、ニコチンの「ビッグスリー」と区別します。

「ビッグスリーというのは、人類に様々な健康被害を与えながらも、たくさんの愛好家を集めている薬物です。みなさん薬物対策というとこのアヘン類(オピオイド)、コカイン、大麻などがすごく強調されるんですが、実はもっともっと多くの深刻な問題を起こしている薬物っていうのはアルコール、カフェイン、それからタバコに含まれるニコチンなんです」

なぜ、覚醒剤は違法なのに、お酒やタバコは合法なのか。松本医師によると、その区別に医学的根拠はないといいます。

「違法か合法かは関係なく、むしろお酒が一番やばいかなと思う局面もあったりするぐらいなんです。歴史的な経緯とか、文化とか、自分たち日ごろ馴染みがないものは違法にされやすいし、馴染んでるものに関しては危なくても、社会的に許容されてるっていう現実はあります」

アルコールの危険性とお酒が“必要”だった人類の歴史

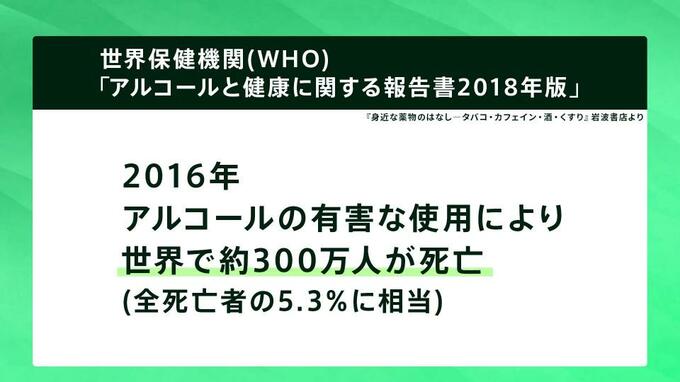

アルコールの健康被害は多岐にわたります。肝臓や膵臓への影響だけでなく、脳への影響もあります。

松本医師によると、日本酒に換算して1日1合よりも少ない量がリスクが低い飲酒量だといいます。

厚生労働省は日本酒で1日3合以上(純アルコールで約60g)を「多量飲酒」と定義していて、このレベルを超えると様々な心身の弊害が出る可能性が高くなります。

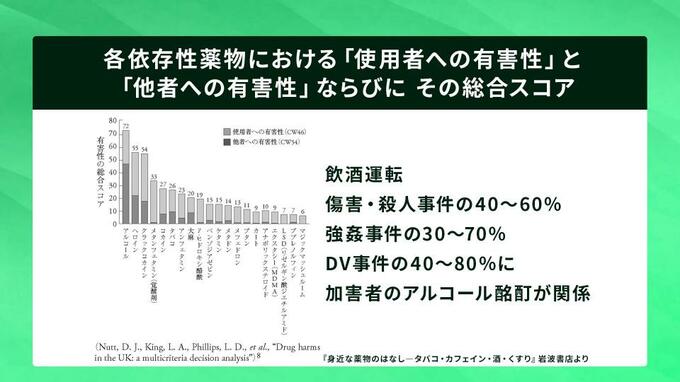

アルコールの危険性はそれだけではありません。松本医師は、特に他者への影響という観点からアルコールの危険性を強調します。

「全ての薬物の中で他者に対する暴力とか迷惑行為に関連するのは断トツにアルコールなんです。実際、覚醒剤とかヘロインとかコカインとかはみんな部屋にこもりますが、お酒はみんながいる場で飲みますし、酔っぱらうと寂しくなって電話魔みたいになったりとか、人に会いたくなったりします。行き過ぎちゃうと対人暴力になってしまい、私自身メンタルヘルスの領域でずっと支援していると、例えばドメスティックバイオレンスや児童虐待などの問題の背景には加害者のアルコールの問題が浮かび上がってくるんです」

アルコールとの適切な付き合い方について、松本医師は「依存」よりも「量」が大事だと指摘します。

「飲んだ翌日は少し少なくするとか、飲まない日を作るとか。それから食事をちゃんと取る。アルコール依存症になる方たちは、お酒ばっかりで食事を取らなくなることによって栄養失調になるので、うまいやり方をみんなで模索していく必要があるかと思います」

一方で、アルコールは人類の歴史と切っても切れない関係にあると松本医師はいいます。

「おそらくお酒はコミュニティの結びつきを作るのに役立ったと思います。人類が最初に作ったのはパンなのかビールなのか議論がありますが、私は多分ビールだと思っています。共同体意識が形成され、外敵が来た時に一致団結する基盤になった。人類はお酒があって発展してきたと言えるでしょう」

歴史上、アルコールの規制はたびたび試みられてきましたが、ほとんど成功してなく、むしろ禁酒法によって危険な密造酒が流通したり、短時間で酔おうとしてより濃い酒を求める傾向が強まったりしたということです。

松本医師は、アルコール規制をすると政権が倒れるほど困難だったと指摘します。

カフェインと人類の知的発展 「朝一のコーヒーが美味しいのは離脱症状のため」

お酒とは対照的に、カフェインは眠気や食欲を抑制する、いわば「本能に逆行する不自然な薬」だと松本医師は表現します。

「ロンドンのコーヒーハウスやパリのカフェが、産業革命、科学技術の進歩、学術の発展、そして今の証券や銀行の仕組みなど、近代の基盤を作りました。ロンドンではコーヒーハウスのことを『ペニー大学』と呼び、1ペニーあれば大学ぐらい勉強できると言われていました」

一方で、コーヒーに含まれるカフェインにも依存性があることを忘れてはなりません。

「朝一杯目のコーヒーが一番美味しく感じるのは、寝ている間にカフェインを摂取していないので離脱症状が出ているからです。カフェインの血中濃度が半減するのは5〜8時間で、寝ている間にリセットされます。そのため美味しく感じるんです」

カフェインは、取りすぎるとパニック発作のような症状や不安感が生じることがあります。さらに一定量を超えると、突然心臓が止まる可能性もあるとしています。

松本医師は健康な成人では一度に500mgを超えないように注意すべきだと言います。一般的なマグカップでコーヒーを5杯程度に相当します。

カフェインはすぐに慣れが生じるため、効果を感じなくなるといいます。しかし離脱症状は残り、倦怠感や頭痛といった症状が出ます。そのためカフェインをますます摂取するという悪循環に陥りがちです。

「カフェインの覚醒作用は覚醒剤とは異なります。疲れてくると眠気と疲れの物質であるアデノシンが出ますが、カフェインはこのアデノシンを感じないようにブロックする働きをします。しかし、カフェインで覚醒している間もアデノシンは蓄積し続けるので、カフェインが切れた時にたまったアデノシンが一気に作用して強い眠気や疲労感を感じるんです」

松本医師は「カフェインを飲まない日を作る」ことや「摂取量を意識して減らしていく」ことを提案しています。

「依存性が断トツに強い」ニコチン —— 禁煙規制に耐えて世界中に広がった

松本医師自身が「ニコチン依存症の当事者」であると語るタバコについても解説がありました。

「ニコチンって不思議な物質なんです。摂取の仕方によってアッパー系にもダウナー系にもなります。ただ基本的にはアッパーで、血圧が上がったり心拍数が上がったりします。血中濃度が高くなるとリラックス効果があると言われています」

ニコチンの健康被害としては、喫煙という形態で摂取する場合、タールによる肺への影響があります。

またニコチン自体がアッパー系の作用を持ち、血圧を上昇させることで血管への負担を増加させ、心臓病や高血圧などの心血管系疾患のリスクを高めます。口内が乾燥することで虫歯になりやすいという点も指摘されています。

しかし松本医師が注意を促しているのは、ニコチンの強い依存性です。

様々な薬物について、使用経験者の中で依存症になる割合を調査した研究によると、アルコールが14%、コカインが15%であるのに対し、タバコは30%と高い数値を示しています。

この強い依存性から、タバコはヨーロッパに伝わってから約100年で世界中に広がりました。各国の支配者たちは規制を試みましたが、ことごとく失敗したといいます。

「結局多くの国は禁煙をあきらめ、その代わりに税金を取ることにしました。するとあっという間に国家収入のかなりの割合がタバコ税になってしまい、国自体がタバコ依存体質になってしまったんです」

近年、日本でも禁煙・分煙の流れが強まっていますが、松本医師は喫煙者の存在を完全に否定するのではなく、共存の道を探ったほうがいいのではないかと考えています。

「昭和の時代は男性の8割以上が喫煙者で、飛行機の3人掛けの狭い席でもタバコを吸っていました。それはおかしかったと思います。ただ、迷惑をかけないようにすることができるのであれば、そういう嗜好を持っている方たちが存在を否定されないという配慮があってもいいのではないかと思います」