生成AIで今度こそ長時間労働を脱却しよう

米国の調査結果は示唆に富むが、日本社会にそのまま適用するには、日本特有の組織文化や労働慣行といった文脈を考慮する必要がある。

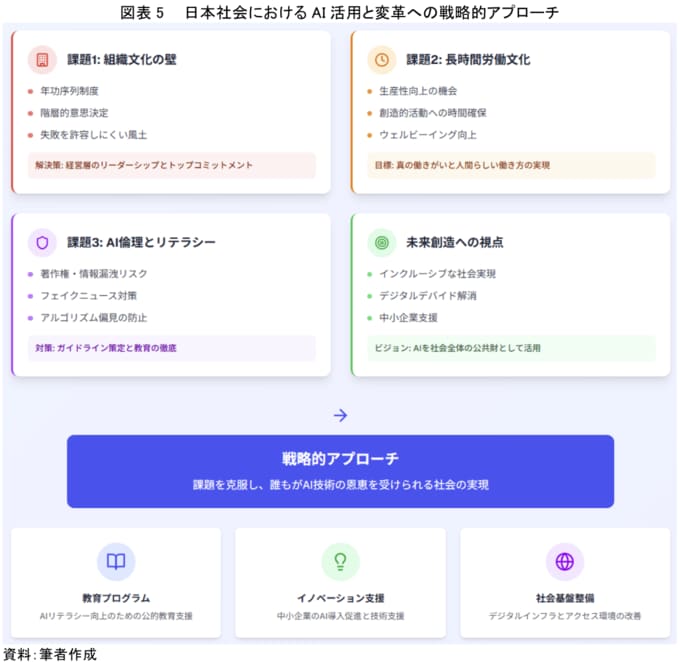

生成AIの変革を真に社会全体の力とするために、我々が向き合うべき課題と未来創造への視点を以下に示す。

【課題1】組織文化の壁とリーダーシップ

日本の伝統的な組織文化、たとえば年功序列や階層的な意思決定プロセス、失敗を許容しにくい風土などは、生成AIのような新しい技術の迅速な導入や試行錯誤を妨げる可能性がある。

この壁を乗り越えるためには、経営層の強いリーダーシップとトップコミットメントが不可欠である。

経営層自らがAI活用の重要性を理解し、全社的な導入推進、実験的な取り組みへの奨励、そして失敗から学ぶ文化の醸成を主導する必要がある。

【課題2】長時間労働からの脱却と働きがい

日本のホワイトカラーは依然として長時間労働の傾向がある。

生成AIによる生産性向上は、この長時間労働文化から脱却し、より付加価値の高い業務や創造的な活動、さらには個人のウェルビーイング向上に時間を充てる好機となり得る。

しかし、単に労働時間が短縮されるだけでは不十分であり、AIによって生み出された時間をどのように活用し、「真の働きがい」や「人間らしい働き方」を実現するのか、というビジョンを企業も個人ももつ必要がある。

【課題3】AI倫理と情報リテラシー教育

生成AIの普及は、著作権侵害、情報漏洩、フェイクニュースの拡散、アルゴリズムによる偏見の助長といった倫理的課題も顕在化させる。

これらのリスクに対応するためには、企業におけるAI利用ガイドラインの策定と遵守、そして全従業員に対するAI倫理および情報リテラシー教育の徹底が急務である。

特に、AIが出力する情報を鵜呑みにせず、批判的に吟味し、責任をもって活用する能力をどう育成するかは、社会全体の課題といえる。

未来創造への視点

米国の調査で示されたように、AI活用の恩恵が一部の層に偏り、格差の拡大を助長することは避けなければならない。

日本においては、年齢、学歴、地域、職種に関わらず、誰もがAI技術の恩恵を受けられるようなインクルーシブな社会の実現を目指すべきである。

そのためには、公的機関によるAIリテラシー向上のための教育プログラムの提供、中小企業へのAI導入支援、デジタルデバイド解消への取り組みなどが求められる。

AIを一部の勝者のためのツールではなく、社会全体の生産性と幸福度を高めるための公共財として捉える視点が重要となる。

AI変革を“傍観”せず“当事者”になれ

Hartley et al. (2025)の研究は、生成AIが労働市場に与える影響の大きさとスピードを改めて浮き彫りにした。

この変革は、脅威であると同時に、新たな価値創造の機会でもある。日本のホワイトカラーは、本提言で示したような行動変革を実践し、AIとの共存を図る必要がある。

しかしそれ以上に、日本社会全体として、AIという強力なツールをいかに活用し、より豊かで公正な未来をどう創造していくのか、という大きな問いに向き合わなければならない。

この歴史的な転換期において、我々は傍観者ではなく、変革の当事者として、主体的に議論に参加し、行動し、日本の未来を自らの手で形作っていく気概をもつべきである。

現状を「追体験」するだけでなく、それを未来への具体的な行動へと繋げ、日本ならではのAI活用モデルを世界に示していくこと。それこそが、今まさに求められているのである。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主席研究員 テクノロジーリサーチャー 柏村 祐)