生成AIはホワイトカラーの破壊者なのか

人工知能(AI)、特に2022年末に登場したChatGPTに代表される生成AIは、今やSFの領域を超え、我々の知的活動の領域に急速に浸透し始めている。

大規模言語モデル(LLM)などのツールは、文章作成、プログラミング、デザイン、顧客対応といった、これまで人間が担ってきた多くの知的作業を代替、あるいは支援する能力を有しており、その進化の加速度は社会全体に大きな変革を迫っているといえよう。

この急速な技術進化は、生産性の飛躍的な向上という光明をもたらす一方で、雇用の喪失、スキルギャップの拡大、所得格差の助長といった影も投げかけている。

果たして、生成AIは労働市場の救世主となるのか、それとも破壊者となるのか、この問いに答えるためには、憶測ではなく、実際のデータに基づいた詳細な分析が不可欠である。

Jonathan S. Hartley(スタンフォード大学)、Filip Jolevski(世界銀行)、Vitor Melo(クレムソン大学)、Brendan Moore(スタンフォード大学)による研究論文(以下、「Hartley et al. (2025)」と表記)は、まさにこの課題に応えるべく、米国における生成AIの利用実態に関するサーベイ調査を実施し、その経済的影響を多角的に分析している。

本レポートは、この貴重な研究成果の中から特にインパクトの大きい発見に焦点を当て、そこから日本のホワイトカラーが取るべき具体的な行動変革、そして向き合うべき課題と未来創造への視座について考察を深めることで、読者の皆様がこの変革の最前線を追体験し、自らのビジネスやキャリアに活かすための一助となることを目指す。

最新調査でわかった「米国企業で生成AI利用が激増」

Hartley et al. (2025)のサーベイ調査は、米国労働市場における生成AIの利用実態に関して、いくつかの潮流を明らかにしている。

ここでは、特に注目すべき3つのポイントに絞って詳述する。

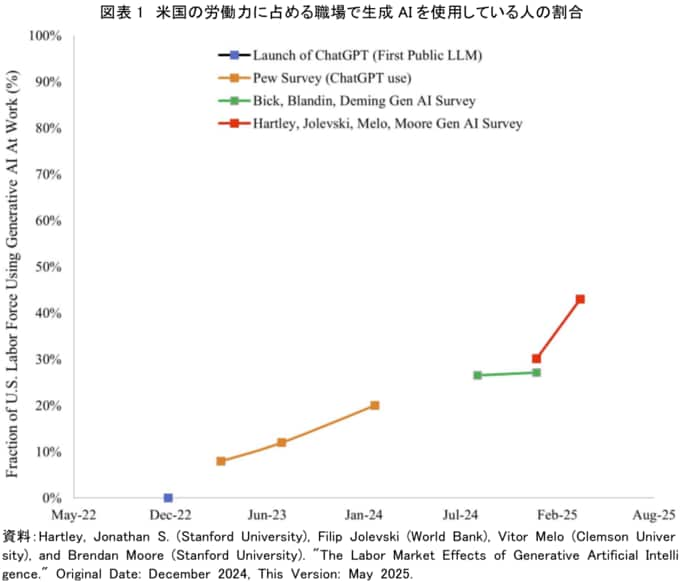

【潮流1】職場におけるAI利用率の飛躍的増加

Hartley et al. (2025)の調査で最も目を引くのは、職場における生成AI(特にLLM)利用率の驚異的な急増である。

米国の調査対象者のうち、LLMを職場で利用した経験のある割合は、2024年12月時点の30.1%から、わずか数ヶ月後の2025年3月/4月には43.2%へと増加している。

これは、生成AIが一部の先進的な技術者やアーリーアダプターだけのツールではなく、既に多くの一般労働者の業務に急速に浸透し始めていることを示している。

この利用拡大のスピードは、過去の技術革新と比較しても特筆すべきものであり、対応の遅れが致命的な差を生む可能性を示唆している。

この背景には、ChatGPTなどのツールの使いやすさやアクセシビリティの向上、そして業務効率化への期待があると推察される。

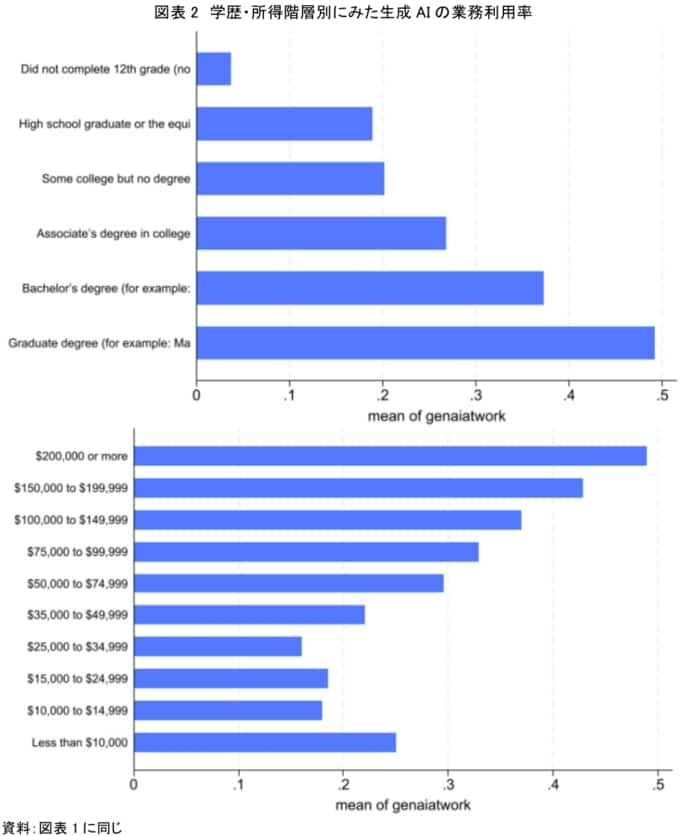

【潮流2】高学歴・高収入層による先行活用

次に注目すべきは、生成AIの利用が急速に一般労働者へと広がりつつある一方で、特定の層に先行しているという実態である。

Hartley et al. (2025)の調査によれば、教育水準が高い個人や、収入が高い個人ほど、生成AIを積極的に業務で活用している傾向が顕著である。

たとえば、大学院卒の労働者は高校卒業以下の労働者に比べて利用率が格段に高く、年間20万ドル以上の高所得層の利用率は約半数に達する。

この事実は、情報リテラシーや新しい技術への適応能力、そして業務における知的生産性の要求度が高い層が、生成AIの恩恵をいち早く享受し、さらにその能力を増幅させている可能性を示唆している。

これは裏を返せば、スキルや環境によって生成AI活用の機会に格差が生じ、既存の経済格差をさらに拡大させるリスクを内包しているとも解釈できる。

【潮流3】劇的な生産性向上効果

そして最も実務的なインパクトをもつのが、生成AI利用による顕著な生産性向上効果である。

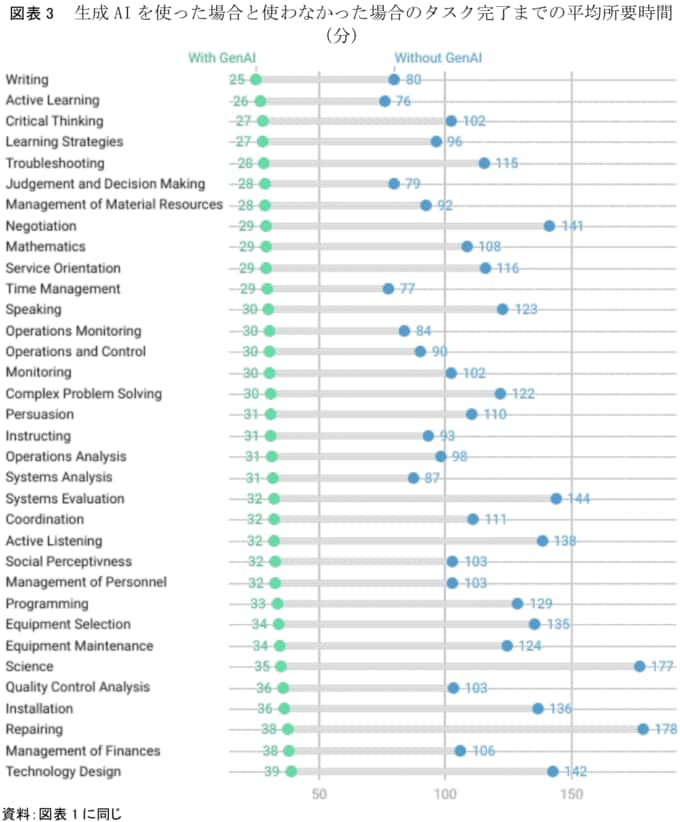

Hartley et al. (2025)は、生成AIを利用することで様々な業務タスクの完了に必要な時間が大幅に短縮されることを、具体的なデータで示している。

たとえば、「ライティング」タスクにおいては、生成AIを利用することで作業時間が平均約69%削減(80分から25分へ)されるという結果が出ている。

これは、多くのホワイトカラー業務において、ルーティン的な作業や情報処理にかかる時間を劇的に削減し、より創造的・戦略的な業務にリソースを集中できる可能性を示している。

この生産性向上効果は、単なる効率化を超えて、企業の競争力強化や個人のワークライフバランス改善など、「働き方改革」の真の起爆剤となるポテンシャルを秘めているといえるだろう。