(ブルームバーグ):個人投資家が利用する少額投資非課税制度(NISA)で「バフェット銘柄」の存在感が高まっている。投資の神様に対する信頼に加え、商社の優れたビジネスモデルや株主還元姿勢への評価が浸透し、長期に保有する銘柄として認識されつつある。

2024年1月に始まった新しいNISAの成長投資枠・国内株での人気銘柄を見ると、これまでの不動の御三家はNTT、JT、三菱UFJフィナンシャル・グループだった。業績が安定した時価総額上位の高配当利回り株という点で共通していたが、最近は著名投資家のウォーレン・バフェット氏率いる米投資会社バークシャー・ハサウェイが大株主となっている三菱商事が一角を崩し始めている。

日本株は昨年7月に主要株価指数が史上最高値を更新して以降、米国の関税政策などの影響で伸び悩んでいる。NISA投資家による商社株人気は、個人投資家が配当面の魅力だけでなく業績の成長性にも目を向け始めた証左だ。資本コストを意識した経営が求められる企業側も、今後は株主還元の強化に加え、中長期的な成長シナリオを明示する必要に迫られる可能性がある。

SBI証券によると、同社では新NISA成長投資枠の月間保有残高で三菱商が3月に初めて3位に浮上。4月と5月も同順位を維持し、人気が定着してきた。三菱商は楽天証券でも5月で4位と上位につける。

SBI証・投資情報部の栗本奈緒実氏は「割安株投資で知られるバフェット氏と自らの投資方針が符合した個人が多く、同氏が買うならついていこうとなっている」と話す。個人向けリポートではバフェット氏の名前が入ると閲覧数が増えるなど関心が高いとし、同氏が商社株を50年、それ以上保有していいとの考えを示したことも保有増加に「効果があった」と付け加えた。

高配当かつ増配期待

NISAで選好されている銘柄の特徴として、ニッセイ基礎研究所金融研究部の前山裕亮主任研究員は、業績の急拡大や株価の大幅上昇への期待値が高くない代わりに、減配リスクが小さいことを挙げる。

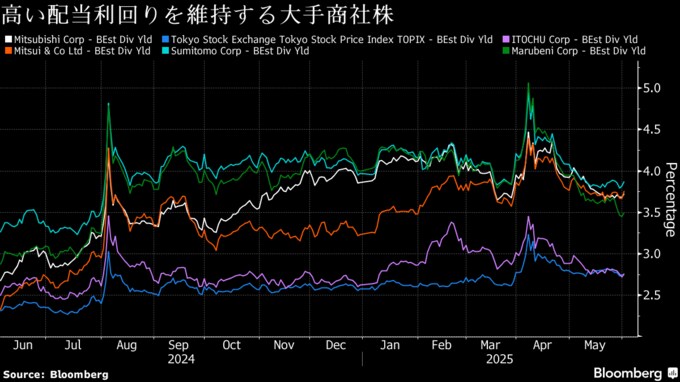

これに対し、石油など資源関連事業を手掛ける商社の業績は市況変動に左右されるため安定性があるとは言えず、株価の動きも大きい。東京証券取引所の業種別指数で商社を含む卸売業は24年の高値と安値の前年比騰落率の差が41%と、東証株価指数(TOPIX)の31%を上回った。

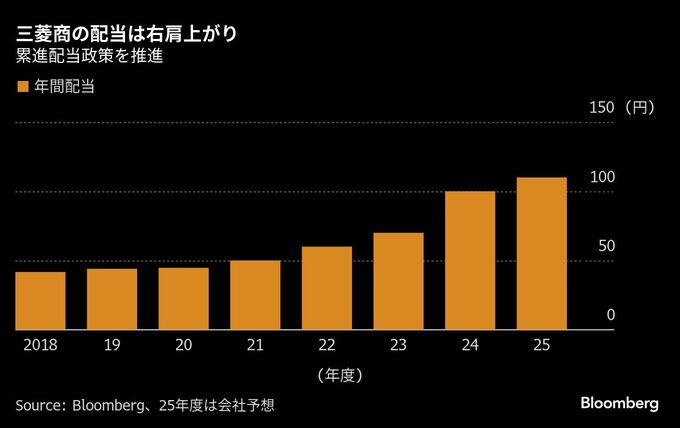

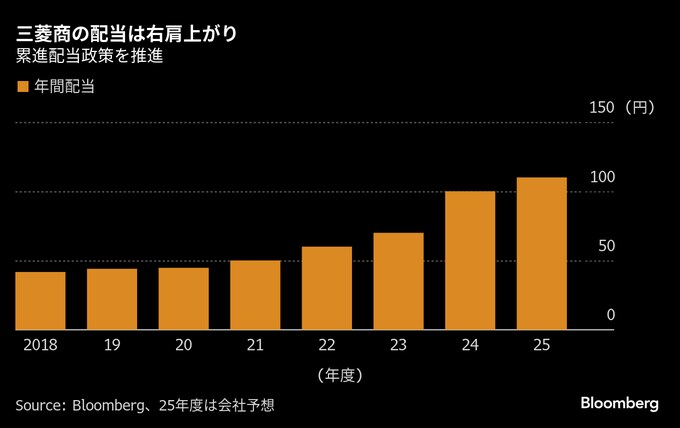

ただ、配当面では魅力的だ。大手5社の25年度予想配当利回りは三井物産、三菱商、住友商事が3.8%以上で、TOPIXの予想平均2.7%を上回る。増配にも積極的に取り組み、伊藤忠商事をはじめ4社の配当は5年前の2倍超に膨らむ。業績は中期的に拡大傾向をたどり、「高配当株の中でも商社株は将来の増配期待が高いというプラスアルファがあるようだ」と前山氏は人気を分析する。

三菱商は4月に増配とともに自社株買いを発表。新NISA開始直前の23年末には1株を3株に分割して最低投資金額も引き下げていた。財閥系による知名度の高さだけでなく、こうした株主重視の姿勢も人気につながっているとSBI証の栗本氏は指摘する。

業態を成長分野に変えられる強み

振れが大きいとされる業績は、長期で見れば不安視する必要がなさそう。東海東京インテリジェンス・ラボの栗原英明シニアアナリストは、大手商社は市況が悪化しても「資源以外の事業が豊富で、時代が変わっても業態を成長分野に変えられる強みがある」と話す。業績拡大を裏付けとする累進配当志向も考慮すると、長期投資に適した「NISAの有望業種」とみる。

商社株で人気が突出している三菱商に続く銘柄として、栗原氏は三井物を挙げる。豪州の鉄鉱石、アンモニアやヘルスケアなど「長期に収益貢献しそうなものを押さえている」ことがポイント。三井物は配当利回りや最低投資金額が三菱商に近く、株価純資産倍率(PBR)が低い。株式分割も昨年6月末に実施して最低投資金額がそれまでの半分になった。

NISAなどを通じて個人投資家に株式を保有してもらう企業側のメリットとして、フィリップ証券の笹木和弘リサーチ部長は、「中長期での保有が期待でき、安定的な株主基盤を形成しやすい」ことを指摘。半面、個人向け広報(IR)活動や株主総会などでの事務負担増大をデメリットに挙げた。

日本証券業協会によると、24年の全金融機関のNISA口座で、成長投資枠での新規買い付け額は約12兆5000億円だった。24年末の口座数は2560万で、上位は楽天証600万、SBI証536万となっている。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.