AIによる生産性革命の期待と職場評価への懸念

人工知能(AI)ツールの進化と普及は、私たちの働き方に革命的な変化をもたらしつつある。

AIの助けを借りることで、かつては専門家の領域であった高度な分析や創造的な作業に誰でも容易に取り組めるようになったことで、生産性の飛躍的な向上が期待されている。

しかし、この輝かしい進歩の陰で、職場に新たな、そして根深い問いが浮上している。

それは、「AIツールを使って成果を出すことは、職場で正当に評価されるのだろうか?」「AIに頼ることは、上司や同僚から『楽をしている』『能力が足りないのでは?』と見なされてしまうのではないか?」という懸念である。

実際、学術誌PNASに掲載されたジェシカ・A・ライフ氏らの研究「Evidence of a social evaluation penalty for using AI(AI利用に対する社会的評価ペナルティの証拠)」は、まさにこの職場のジレンマに鋭く切り込み、AI利用者が直面しうる社会的な評価の低下という現実を実験的に明らかにしている。

本稿では、まずこの研究が示す衝撃的な事実を、誰もが職場の光景を思い浮かべながら理解できるように図解を交えて詳述する。

その上で、AI利用に対する否定的見解と評価ペナルティの構造を理解し、それを乗り越えて真に生産性を高めるために、私たち一人ひとりが、また組織全体が持つべき視座について考察していく。

AI利用に対する職場の視線:4つの実験が示すリアル

1)「どう見られるか…」評価低下への不安と利用開示のためらい

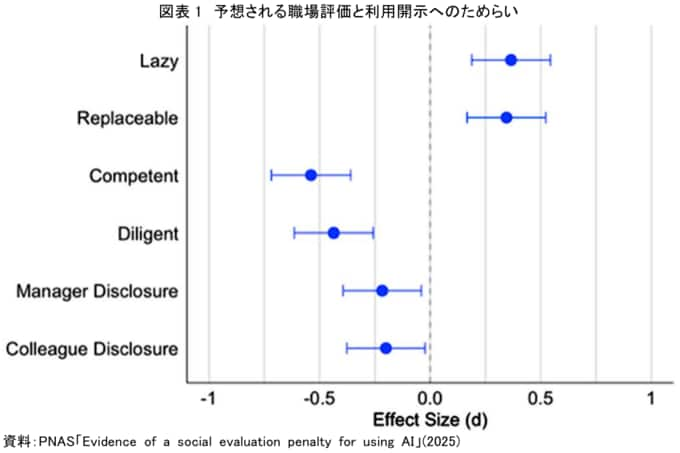

ライフ氏らの研究における最初の実験は、AIツールを使う従業員が、自身の職場での評価をどのように予測し、それが行動にどう影響するかを浮き彫りにしている。

参加者に職場でのAIツールまたは従来型ツール利用場面を想像させ、周囲からの評価予想や、ツールの使用を上司・同僚に伝える意欲を尋ねた。

結果は、多くの人が職場で感じているであろう不安を裏付けるものだった。

AIツール利用者は、従来型ツール利用者と比較して、自身が「怠け者(Lazy)」「(AIなしでは仕事ができない)代替可能な存在(Replaceable)」といったネガティブなレッテルを貼られるのではないか、という強い不安を抱いていた。

逆に、「有能(Competent)」「勤勉(Diligent)」といった、職場で通常ポジティブに評価される特性については、低い評価を予想していた。

この「周りからどう見られるか」という潜在的な評価低下への恐れは、AIツールの使用を職場でオープンにしにくいという行動につながり、上司(ManagerDisclosure)や同僚(ColleagueDisclosure)への情報開示に対してより消極的になる、という状況を生み出す。

これは、AIの利便性を享受したい気持ちと、職場での評価を守りたい気持ちとの間で揺れ動く、従業員の心理的なジレンマを映し出している。

2)「怠惰」「能力不足」―AI利用者に向けられる評価ペナルティ

従業員の不安は、残念ながら単なる思い過ごしではなかった。

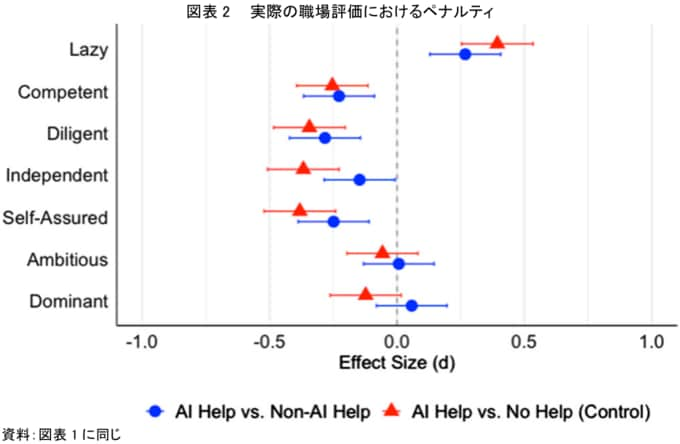

第二の実験は、AI利用に対する実際の職場評価がいかに厳しいものであるかを赤裸々に示している。

評価者の役割を担った参加者は、AIの助けを借りて仕事をしたとされる人物を、AI以外の支援(非AIヘルプ、例えば部下や同僚)を受けた人物や、全く支援を受けなかった人物(コントロール)と比較して評価した。

その結果、AI利用者は、他のグループと比較して、実際に「怠け者(Lazy)」であるとより強く評価される傾向が見られた。

さらに、「有能(Competent)」「勤勉(Diligent)」「自立(Independent)」「自信(Self-Assured)」といった、業務遂行能力や主体性を示す重要な特性においても、一貫して低い評価を受けるという事実が確認された。

一方で、「野心的(Ambitious)」や「支配的(Dominant)」といった対人関係に関わる特性評価には、統計的に有意な差は見られなかった。

この結果が突きつけるのは、たとえAI活用が客観的な生産性向上に寄与していたとしても、周囲の観察者はそのプロセス自体を本人の努力や能力の不足の証拠と見なしやすいという、職場におけるAI利用を取り巻く厳しい評価構造を浮き彫りにしている。