3)評価者のAI経験が採用候補者の未来を左右する

加えて第三の実験では、AI利用へのネガティブな評価は、日常的な印象形成にとどまらず、採用という点にも影響を及ぼすことが示された。

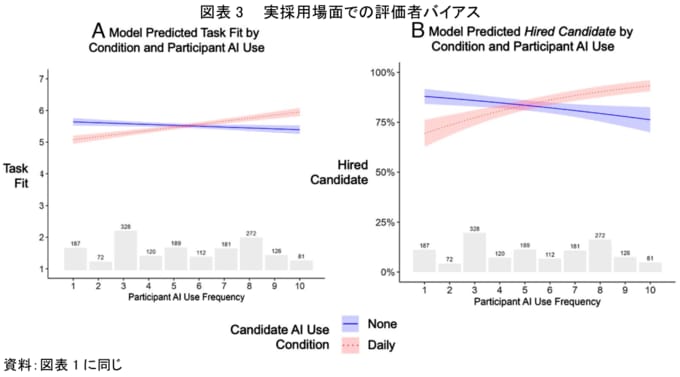

採用マネージャー役の参加者は、候補者がAIを日常的に使う(Daily)か、全く使わない(None)かを知らされた上で、その候補者の仕事への適性(Task Fit)を評価し、採用するか(Hired Candidate)否かを決定した。

ここで極めて示唆深いのは、評価者自身のAI利用頻度(グラフ横軸:Participant AI Use Frequency)が、候補者評価の方向性に大きな影響を与えている点である。

具体的には、評価者自身がAIをあまり使わない場合(横軸左側)、AIを日常的に使う候補者(赤点線)よりも、AIを全く使わない候補者(青実線)のタスク適合性を高く評価し、採用する確率も高かった。

しかし、評価者自身のAI利用頻度が高まるにつれて(横軸右側)、この評価は完全に逆転し、AIを日常的に使う候補者(赤点線)をより高く評価し、採用する確率が高まる傾向がある。

これは、AIという比較的新しいツールに対する個人の経験や理解度が、他者のAI利用に対する評価基準を大きく歪め、採用においても決定的な影響力を持つ現実を物語っている。

AIペナルティは覆せる、タスクと評価者次第で変わるAI評価

なぜAIの利用は、これほどまでに職場での評価を下げてしまうのか。最後の実験は、その背景にある心理的なメカニズムと、その影響力が変化する条件を解き明かしている。

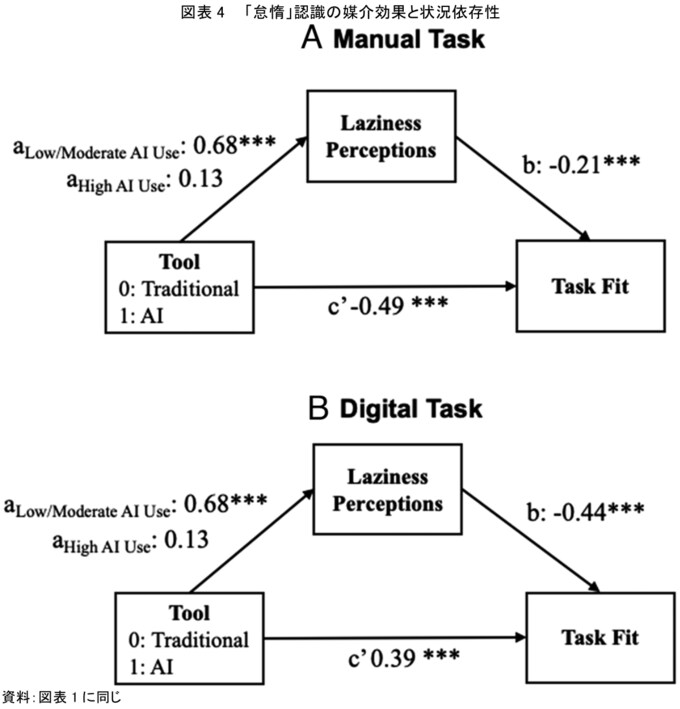

分析の結果、「AIを使っている人は怠け者である(Laziness Perceptions)」という周囲の認識(一種のステレオタイプやバイアス)が、AI利用(Tool 1: AI)という事実と、「仕事への適性が低い(Task Fit)」という最終的な評価判断との間をつなぐ、強力な媒介要因となっていることが突き止められた。

つまり、「AI活用=楽をしている=怠惰」という短絡的な連想が、本人の能力や仕事への適性そのものに対する否定的な判断を引き起こしているのである。

しかし、希望もある。「怠惰」という認識と影響力は、絶対的なものではないことも同時に示されたのだ。

評価者自身のAI利用頻度の多寡(Low/Moderate AI Use vs. High AI Use)によって、AI利用を怠惰と認識するか否か(aの経路)の強さが異なった。

すなわち、AIをよく使う評価者は、AI利用者をそれほど怠惰とは見なさなかったとの結果が得られている。

さらに重要なのは、AI利用がタスク適合性評価に与える直接的な影響(c'の経路)が、タスクの性質によって劇的に変化した点である。

AI活用が効果を発揮しにくい手作業(Manual Task)ではマイナス評価となったが、AI活用が明らかに有効なデジタル作業(Digital Task)においては、評価ペナルティは相殺されるどころか、むしろプラスの評価につながる。

これらの結果により、AI利用への社会的ペナルティが固定的なものではなく、①タスクとの適合性(AIが本当に役立つ場面か)、②評価者のAIリテラシー(AIを理解しているか)という要因によって、克服あるいは逆転さえ可能であることが示唆された。