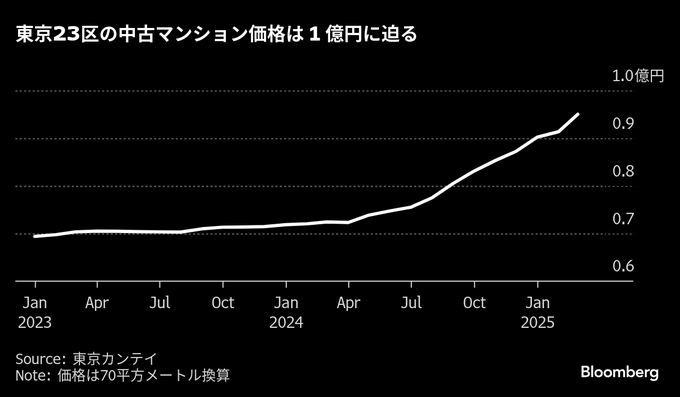

(ブルームバーグ):都心では今後、中古マンションでも1億円超えが当たり前になりそうだ。23区のマンション価格はこの1年で2000万円以上も値上がりした。円安を背景に海外投資家からの人気が追い風となっているが、バブルの側面があると警鐘を鳴らす声もある。

不動産データ・コンサルティング会社の東京カンテイ(東京・品川)によると、東京23区の中古マンション価格(70平方メートル換算)は3月に9501万円となり、前年同月の7242万円から3割超上がった。特に昨年夏ごろからの伸び方が顕著だ。

同社の高橋雅之上席主任研究員はこのペースが続き、東京23区の中古マンション価格が「今年の夏ごろには1億円の大台に乗ってもおかしくない」と話す。以前からアジアの投資家の間で日本の不動産は人気が高かったが、昨夏の追加利上げの影響が限定的で「お買い得」の状況がしばらく続くと判断され、さらに関心が集まったという。国内投資家も海外マネーの流入につられた形だ。

特に活況なのが、転売を目的とした築浅物件だという。資材価格の高騰で供給が減る新築マンションに代わる受け皿となっている。人気エリアの新築は引き渡しまで数年かかることがあり、早期に転売したい投資家にとっては中古物件の方が流動性が高いメリットがある。

ラストリゾート

豊洲や勝どきなど湾岸エリアを中心に不動産売買を仲介するFJリアルティの藤田祥吾社長も、一向に衰えない勢いを肌で感じている。中国の投資家や富裕層の意欲が特に高く、100平方メートルで10億円以内の良い物件があればすぐ買いたいといった依頼が舞い込む。最近も4億円近い物件をビデオ通話での簡単な内見で即決した顧客がいた。「都内の高級マンションが急速に投資商品化し始めている」と藤田氏は話す。

実需(居住用)での購入を検討する国内富裕層もいるが、手放した際の利益をにらんで築浅を求めることが多く、生涯住み続けるような従来型の実需層の割合は減少傾向にあるという。高騰の背景には規制の差も影響していると藤田氏は指摘する。

日本貿易振興機構(JETRO)によれば、シンガポールやオーストラリアでは外国人による不動産の所有に一定の制限が設けられている。藤田氏は国際的に規制が強まる傾向にある中でも日本は開かれているとし、「他国で規制により購入できない投資家がラストリゾート的に集まっている」と話す。

バブルなのか

不動産市況は行き過ぎた熱狂の中にあるのか。有識者の見解は分かれる。

東京カンテイの高橋氏は一般的な所得帯の実需層から見れば到底手が届かないが、海外投資家から見ればいまだ割安な水準であり、「熱狂と言うよりも合理的に買われている」と述べた。藤田氏も「世界的に見たら日本の不動産はまだ安く、高騰も局所的なものだ。インフレの到来を先取りした感はあるが、人々が情報を得やすくなり、将来性のある物件やマンションに人気が集中しやすくなった影響だろう」と見る。

一方、不動産市場に詳しいオラガ総研の牧野知弘代表は、収益性への裏付けが怪しいままに投資するケースが多い点が1990年代のバブル崩壊前と似ているとして警鐘を鳴らす。

マンション価格が高騰し、投資コストが上昇している一方、賃料が上がらなければ運用利回りは低くなってしまう。転売が繰り返され、価格が上がる度に新たな買い手のメリットは少なくなるため、すでに利益率はかなり低い水準だという。にもかかわらず、なぜ高騰が続くのか。

「次の買い手は自分よりもさらに低い運用利回りになるが、それでも買う人がいるに違いないと考える人が多い。もしくはインフレを受けて賃料が上がると信じている人。しかし、日本では借り主が法律で守られているので簡単に引き上げられない」。牧野氏は、投資家が利回り低下のリスクに挑む様を「不動産投資マーケットのチキンレース」と呼ぶ。

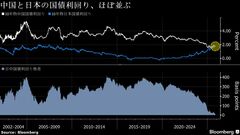

政策金利が引き上げられれば、不動産投資ローンの金利も上がる。日米金利差の縮小で円高に振れれば、海外投資家にとっての割安感も薄れる。

トランプ政権の二転三転する関税政策がもたらした先行きの不透明さも、買い控えの引き金になりかねない。不動産市況アナリストの幸田昌則氏のもとには、足元で不動産購入のキャンセルが出ているとの声が不動産会社から寄せられているという。4月上旬の株価急落を受けて資産が目減りしたことが主な理由だ。

幸田氏によれば都心の優良物件の人気は今後も続くが、戸建てや土地も含めた国内不動産全体では調整局面に入りつつある。このため今後の投資はより「目利き力」が求められるという。

(中古マンション価格を更新しました)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.