(ブルームバーグ):生活費の高騰が続く中、消費者の節約意識が強まっている。総務省が21日に発表した1月の全国消費者物価指数では、生鮮食品を含む総合指数が前年同月比4.0%上昇と2023年1月以来の高水準となった。物価上昇に賃金の伸びが追いつかず、切り詰めづらい食費が家計を圧迫することで、消費意欲が減退する懸念も浮上する。

ディスカウントスーパー「オーケー浅草店」で買い物をしていた込山妙美さん(35)は、「生の野菜は高いので、冷凍品を買うようにしている」と話す。夫と2人で暮らす込山さんは、これまで1カ月の食費に4万円を充てていたが、やりくりし切れず今年から5万円に引き上げたという。節約のため外食も控える。いまは専業主婦だが、物価がさらに上がれば、働きに出ることも考え始めた。

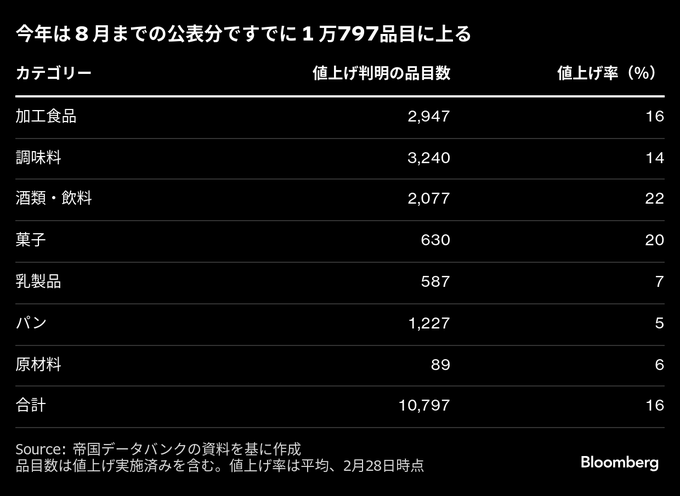

昨年の春闘で日本企業も賃上げに動いたが、物価上昇を補うには至っていない。厚生労働省の毎月勤労統計調査(確報)によると、24年の実質賃金は0.3%減だった。値上げ攻勢は今後も続く見通しだ。帝国データバンクは食品分野について、夏にかけて継続的な値上げラッシュが見込まれ、通年で2万品目前後になる可能性があるとしている。

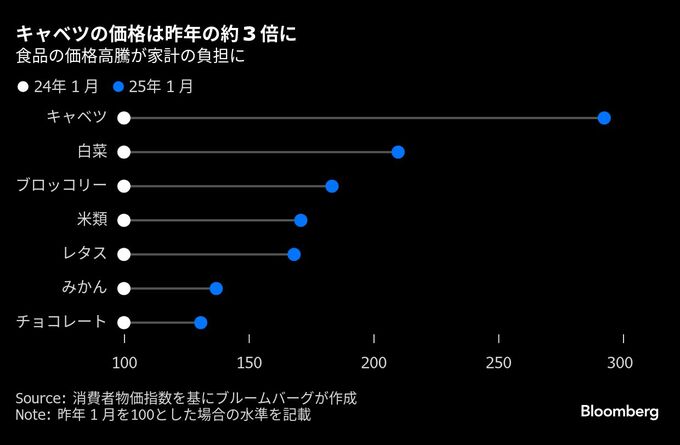

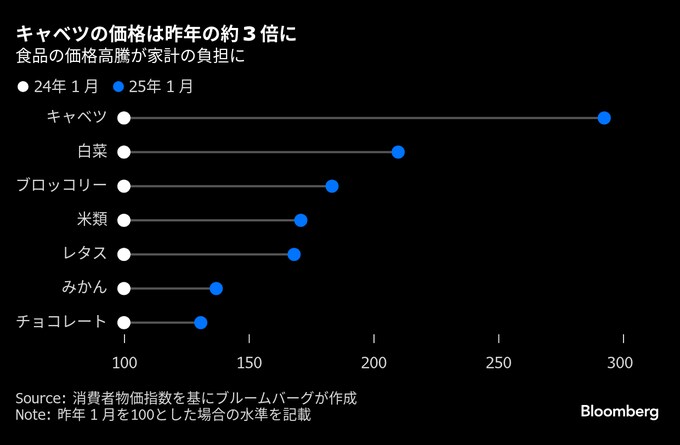

足元で物価を押し上げているのは野菜やコメなどの生活必需品で、支出を絞りづらい。代わりに車・家電の買い換えや、旅行など大型の出費を控えるようになれば、景気の足かせになる可能性もある。オーケー浅草店から出てきた矢野啓子さん(77)は、「もともとぜいたくしている訳ではないからこれ以上の節約はできない」とため息をつく。周りに海外旅行に行っている人は全くいないという。

個人消費に詳しいソニーフィナンシャルグループの宮嶋貴之シニアエコノミストは、消費者の間で「賃金と物価の好循環の実感があるとは言えない」と話す。バレンタインデー関連でお金を使っても、他のところで節約するなど、消費には強弱が見られるという。

死活問題

企業も原材料価格の高騰に苦しむ。ファミリーレストラン「ガスト」などを展開するすかいらーくホールディングスは、インフレ要因で今期(25年12月期)の営業利益が112億円押し下げられると見込む。このうち51億円が食材の原価高騰で、前期の3倍の水準だ。特に割合が大きいのがコメで、22億円と見込む。金谷実社長は2月の決算会見で状況を見ながら値上げのタイミングや上げ幅を検討していく意向を示した。

ディスカウント店「ドン・キホーテ」を展開するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの吉田直樹社長は2月の決算会見で、「デフレの時とは複雑さが全く違うゲームになっている」と吐露した。仕入れ値や人件費などが上がる中でも価格を実質的に下げていく取り組みが重要だと指摘する。

宮嶋氏は、企業は原材料費の高騰を価格転嫁できなければ収益はマイナスになるものの、値上げをすることで消費マインドが落ち込むことには注意せざるを得ず、頭を抱えていると話す。一部の小売企業などでは低価格帯の商品をそろえる動きや、値上げを踏みとどまる動きも見られるという。

消費者や企業への負担増加は、経済再生のためインフレを強く望んできた政治家たちにとってもやっかいな問題だ。24年の衆議院議員選挙でも、物価高対策が不十分だとして国民は石破茂首相率いる自民党に厳しい審判を下した。

名字のみを明かして取材に答えてくれた東さん(64)は、野菜は安い店を探して買いに行っているという。「賃上げは大企業だけで、物価高に追いついていない」と不安を口にした。

--取材協力:野原良明、村上さくら.

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.