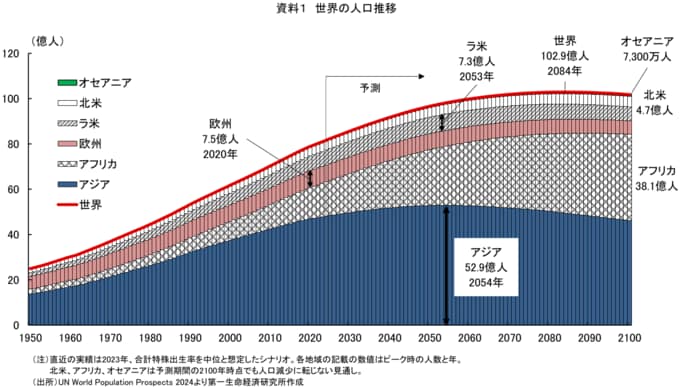

国際連合の見通しによれば、世界人口は2084年にピークを迎える。

地域別では、欧州は既に人口減少に突入しており、ラテンアメリカ(ラ米)は2053年に、アジアは2054年に人口減少に転じる見通しである。

一方で、北米、オセアニア、アフリカは2100年時点でも人口増加が続く見通し。

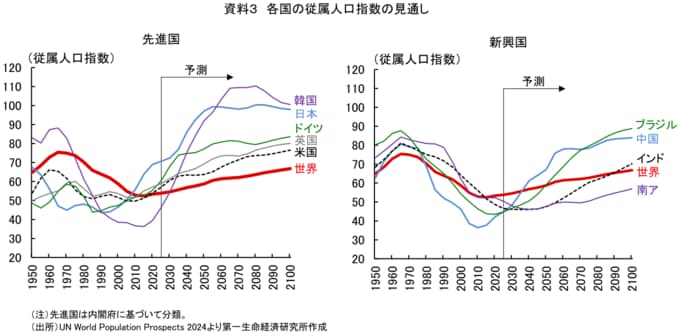

人口構造の変化を従属人口指数(従属人口÷生産年齢人口)で確認すると、先進国では多くの国が世界全体の値を上回って推移しており、高齢化の進行を背景に、生産年齢人口の扶養負担が相対的に大きくなっている。

特に、韓国と日本が大きく上昇する見通しとなっており、他国対比で深刻な高齢化問題に直面する可能性がある。

ただし、生産年齢人口、従属人口の年齢の区切りが、現在の労働市場の実態に即しているのかはよく検証する必要がある。

経済成長率は「人口の成長率」と「1人あたり実質GDP成長率」に分解して考えることができる。人口減少や高齢化が1人あたり実質GDP成長率にどのような影響を与えるかは自明ではない。

人口減少自体への対応に加え、人口減少をイノベーションの機会として前向きに捉え、生産性向上に向けた具体的な取り組みを実行できるかどうかが、今後の経済成長を左右する。

はじめに

日本にとって人口減少が喫緊の課題であると認知されて久しい。日本で人口減少が本格的に問題として取り上げられたきっかけは、1989年に合計特殊出生率が当時過去最低の1.57を記録したことだったと言われている。

その後、日本では人口減少への危機意識から、少子化対策を中心に対応が進められたが、2008年の1億2,808万人をピークに、人口は減少の一途を辿っている。

日本の人口減少はメディア等でよく報じられており、現状を目にする機会も多い。

では、他の国・地域は、日本と同じように人口減少に直面していくのだろうか。

他の国・地域との比較のなかで、日本の状況を把握しておくことは、今後の人口減少を客観的に捉えるうえで必要な視点になると思われる。

そこで本稿では、世界の人口動態について全体像を概観するとともに、経済成長に与える影響を整理したい。

世界の人口減少と人口構造の変化

まずは、世界全体の人口の推移について確認したい。

国際連合のWorld Population Prospects(UNWPP)2024のデータから作成した各地域の人口の見通しの出生率を中位と想定したシナリオによれば、世界全体は2084年に102.9億人をピークに人口減少に突入する。

各地域に目を向けると、欧州がすでに2020年に7.5億人をピークに人口減少に突入しており、ラ米は2053年に7.3億人、アジアは2054年に52.9億人をピークに人口減少に転じる。

アジアでは、日本はもちろん、韓国が2020年に、中国が2021年をピークに人口減少に転じており、足もとでは地域全体の増加ペースが徐々に鈍化している。

2058年にはインドネシアが人口減少に転じるほか、2061年には世界最大の人口を擁するインドが17.0億人をピークに人口が減少し始め、地域として本格的な人口減少に突入する。

一方の、北米、オセアニア、アフリカは2100年時点でも人口増加を続ける見通しとなっている。

一般的に人口は、発展途上の国で大きく増加すると考えられる。医療水準の低い段階では出生率・死亡率がともに高いため人口の増加は緩やかだが、医療の発展や生活水準の向上に伴い、死亡率が低下することで人口が大きく増加することになるからだ。

そして、経済成長が進んだ国では、教育の普及や晩婚化・未婚化、社会環境の変化等のさまざまな要因で出生率が低下し、また長期的には人口の高齢化により死亡者数が増加するため、人口の増加ペースは鈍化、ないしは減少に転じていく傾向がある。

そんな中、発展途上国ではない北米やオセアニアで人口増加が続く見通しとなっているのは、移民を中心とした、他国からの人口流入が人口増加に寄与するからである。

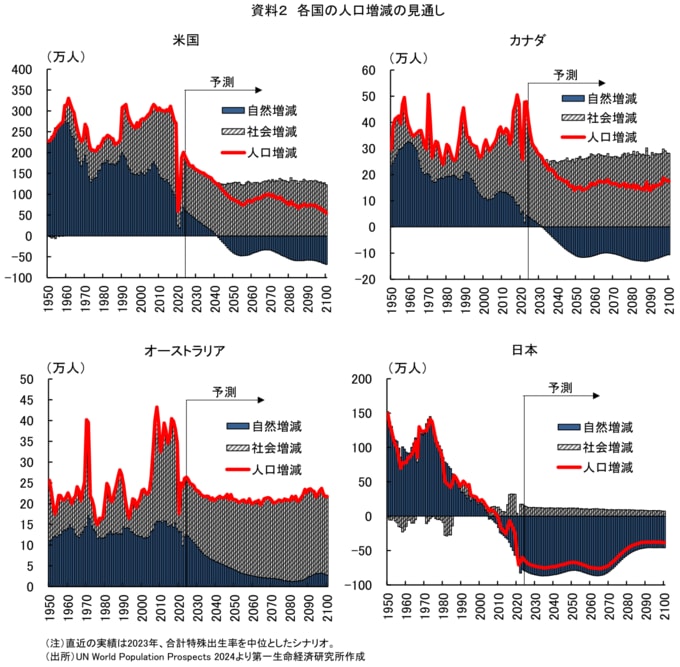

米国、カナダ、オーストラリア、日本について、年次の人口増減の見通しによれば、米国は2042年、カナダは2032年に自然減に転じるものの、それを上回る社会増が続き、全体としては人口増加が続くことになっている。

オーストラリアは自然増が減少するもののプラスを維持し、社会増も増加することで人口増加のペースを保っている。

日本は一定数の外国人受け入れにより社会増はわずかにプラスとなっているものの、自然減の影響がかなり大きく、全体としては急速に人口減少が進展する見通しとなっている。

また、先行きは人口の減少だけでなく、人口構造も大きく変化していく。

従属人口指数は、従属人口(15歳未満+65歳以上の人口)を生産年齢人口(15歳以上65歳未満)で割った指数であり、生産年齢人口の扶養負担の程度を示すものである。

従属人口指数が低い時期は、豊富な労働力に対して教育費や社会保障費の負担が少ない状態であり、経済成長が促進されやすいとされ、「人口ボーナス」と呼ばれる(逆に、従属人口指数が高い時期は、経済成長が減速しやすく、「人口オーナス」と呼ばれる)。

各国の推移を見ると、先進国では既に多くの国で世界全体の値を上回って推移しており、生産年齢人口の負担が大きくなっている可能性がある。

特に、日本の指数の高さは先進国の中でも際立っている。また、先行きの推移では、韓国が日本を上回る見通しとなっており、日本以上の高齢化問題に直面していく可能性がある。

一方の新興国は、推移にばらつきがある。現時点では中国やブラジルも世界全体を下回って推移しているものの、中国は2040年、ブラジルは2050年には世界全体を上回る見通しとなっている。

インドや南アフリカは、先行きも指数が比較的低位で推移しており、生産年齢人口の拡大の恩恵を受ける可能性があると見られる。

ただ、生産年齢人口、従属人口の年齢の区切りが、現在の労働市場の実態に即しているのかは検証する必要がある。

年齢上では生産年齢人口に属していても就業していない人口が多い場合や、65歳を超えても就業している人口が多い場合などは、ここでの指数のレベル感と実際の経済全体での負担感が異なってくる可能性がある。

経済成長における人口減少と人口構造の変化

前節で確認した通り、世界の国々がこれから直面していく変化は、「人口減少」という人口そのものの水準の変化と、「人口の高齢化(従属人口指数の上昇)」という人口構造の変化であった。

この2つの変化は、経済成長にどのような影響を与えるのか。実は、これらの変化が経済成長に与える影響は、正確にはよくわかっていない。

経済成長の指標とされる一国の実質GDPの成長率は、以下のように、人口の成長率と1人あたり実質GDPの変化率に分解することができる。

一国の経済成長率(実質GDP)成長率 = 人口の成長率 + 1人あたり実質GDP成長率

右辺第一項の人口の成長率は、人口が減少するので、確実にマイナスである。問題は第二項の1人あたり実質GDP成長率だが、これが人口減少や人口の高齢化でどのような影響を受けるのかは自明ではない。

基本的な経済成長理論に基づいて考えると、一国の実質生産量(実質GDP)は、資本ストックと労働投入量、技術水準を要素としたマクロ生産関数によって増加するが、長期的には、1人あたり実質GDP成長率は技術進歩率によって決まることになる。

では、技術進歩は何によってもたらされるのか。

例えば、経済成長理論の1つである内生的成長理論では、労働人口は生産だけでなく研究開発にも投入され、技術進歩率は現在の技術水準と研究開発部門への労働投入量によって決まる、と考える。

そうであれば、人口減少は研究開発部門に従事する労働人口も減少させ、技術進歩率が低下することで、1人当たり実質GDP成長率を下押しすることになる。

一方で、人口減少や人口の高齢化が経済成長にプラスに働く可能性を指摘する研究も存在する。

Acemoglu and Restrepo(2017)は、高齢化と1人当たり実質GDPの関係について調べ、高齢化が進んでいる(労働力の核となる中年層が減少している)国の方が産業用ロボットや自動化の技術を取り入れている可能性を指摘し、Acemoglu and Restrepo(2022)では高齢化が自動化の技術革新をもたらすことを実証的に明らかにしている。

人口減少や高齢化は、労働供給の制約というマイナス面だけでなく、生産性向上をもたらす技術革新を誘発するプラスの側面を持つ可能性があり、必ずしも経済成長にマイナスの影響を及ぼさないことを示唆している。

人口減少時代にどう向き合うのか

本稿では、世界の人口動態について概観した。本稿で参照した国連の推計は長期のものであるため、当然ながら幅を持ってみる必要はあるものの、いずれは世界的な人口減少時代が到来することは避けられそうにない。

また、各国内では人口の高齢化に起因する様々な問題に直面することになるだろうが、経済成長(特に、1人あたりの実質GDP成長率)にどのような影響が出てくるのかは未だわからない部分も多い。

人口減少や高齢化が進むなか、「どうすれば人口減少を食い止められるのか」という問いはもちろん重要であり、効果的な対策を打ち出していかなければいけない。

ただ、経済成長に関して言えば、「人口減少の状況でどうすれば生産性を上げられるのか」という問いにも非常に重要な意味がある。

人口減少をイノベーションの機会として前向きに捉え、生産性向上に向けた具体的な取り組みを実行できるかどうかが、今後の経済成長の実現を左右することになるだろう。

※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 主任エコノミスト 阿原 健一郎

※なお、記事内の「図表」と「注釈」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。