ホテルでは余剰設備がありそうだが、マクロ統計ではボトルネックは確認できない

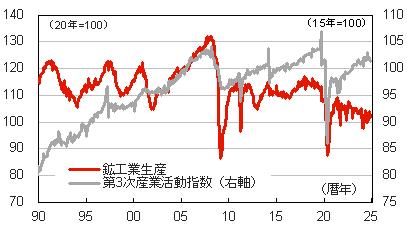

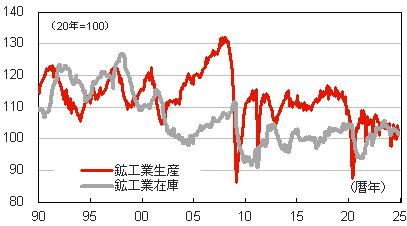

植田総裁は1月24日の決定会合後の会見で「現状例えばホテルとかに代表されますように、設備はあっても人手不足で余ってる設備を十分に使えないというようなことがあります。ここを若干正面からとらえると、設備を必ずしもフルに使えないというようなことから、潜在成長率の伸びが少し下方修正されたということでございます」と述べた。確かに、局所的には人手不足が経済活動のボトルネックになっている可能性はありそうである。しかし、鉱工業生産指数はコロナ前水準を大きく下回っており、第3次産業活動指数もコロナ前の水準を回復していない。就業者数はコロナ前から増えていることを考えると、少なくとも「数」の面で人手不足が日本経済のボトルネックになっていると考えることはできない。また、鉱工業生産統計によると、生産が減少する中で在庫はコロナ前と同程度の水準を維持している。仮に人手不足によって生産が追いついていないということであれば、在庫の減少が続きそうなものである。

なお、国内の生産能力が低下しているのにもかかわらず、稼働率が上がるどころか低下するという傾向は今に始まったことではない。このように、少なくとも鉱工業生産部門ではマクロ的な人手不足がボトルネックになっていると考えることはできない。植田総裁が指摘するようなホテル産業の設備未活用の問題などがあるのであれば、これは産業間のミスマッチの問題だろう。すなわち、インバウンド消費の増加などを契機に日本の産業構造が製造業からサービス業にシフトする中で、一時的なミスマッチが生じ、一部産業で強烈な人手不足が発生しているという可能性があるということに過ぎない。むろん、ミスマッチ問題に対して経済厚生の最大化のために政府・当局は対処すべきであることは間違いないが、マクロ経済の問題として金融政策(利上げ)で対処すべき問題ではないだろう。有効求人倍率が低下する(ハローワークでは求職者が十分に存在する)状況で、マクロ的に人手不足が深刻化していると言うことはできない。