記事のポイント

・実質賃金改善でも、消費の回復は限定的(物足りない結果)と捉えられる可能性が高い

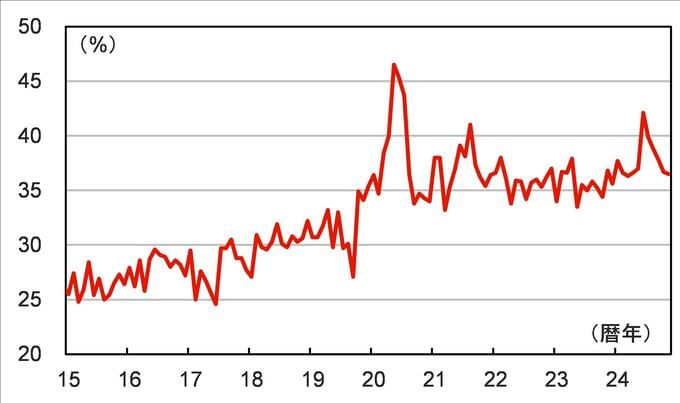

・「NISA貧乏」の状況は継続している可能性が高い

・「手取り」を減らす「非消費支出」の影響も限定的、将来不安が大きいことは明らか

実質賃金改善でも、消費の回復は限定的(物足りない結果)と捉えられる可能性が高い

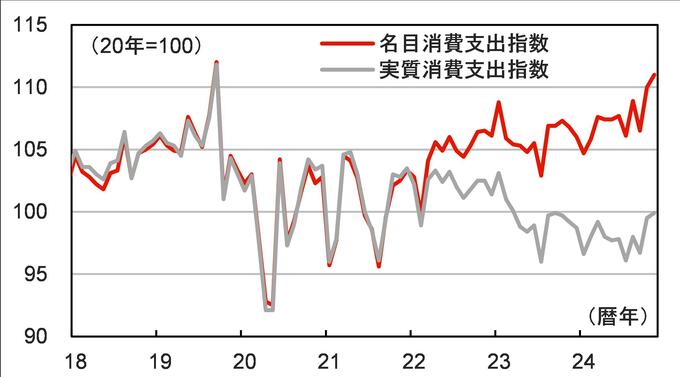

1月9日に公表された24年11月の毎月勤労統計調査(速報)によると、総労働者(5人以上の事業所)の実質賃金指数は前年同月比▲0.3%と、4ヵ月連続で減少した。24年後半に円安が進んだこともあり、プラス化が想定よりも後ずれしている状況である。もっとも、足元でインフレ率が加速する状況ではないことや、25年の春闘も力強い結果になる可能性が高いことから、25年中には実質賃金の前年同月比がプラスになる可能性は高い。低迷が続いている実質ベースの個人消費も回復するだろう。

とはいえ、実質賃金の回復分がすべて消費に回ると考えることは楽観的過ぎる。例えば、名目賃金の上昇率が3%程度で安定し(賃上げ率5%程度、ベースアップは3%程度のイメージ)、インフレ率が2%程度で安定したとすれば、実質賃金は年1%程度増えることになる。その分がすべて個人消費に回るとすれば、個人消費も1%程度増えると予想される。しかし、実質賃金が増えた分の一部が貯蓄に回ることは避けられないだろう。勤労者世帯の黒字率(広義の貯蓄率)は35~40%の推移となっている。25年も同程度の黒字率となれば、個人消費の増加率は0.60~0.75%程度にとどまると予想される。また、24年は黒字率が上昇したことにも注意が必要である。24年6月に実施された所得税の定額減税の影響で黒字率が上がりやすかった面もあるが、年初から上昇していたことを考慮すると、トレンド的に貯蓄性向が高まっている可能性がある。そもそも黒字率はコロナ前後の動きを除くと上昇傾向が続いている。いわゆる将来不安が、勤労者世帯の間で強くなっているのだろう。このような傾向を考えると、実質賃金の増加と比べて個人消費が物足りない結果になる可能性が高いと言わざるを得ない。個人消費が減る可能性は低いと考えられるが、市場の期待を上回るような力強い消費が実現することはないだろう。