【無痛分娩のメリット・デメリット】

次に、無痛分娩についてのメリットとデメリットについて整理する。無痛分娩の最大のメリットは痛みの緩和である。無痛という響きから痛みが全く無くなることをイメージされる方も多いが、実際には出産(分娩)の痛みがある程度我慢できるレベルでコントロールされるということになる。ただ、痛みの閾値は個人差が非常に大きく、硬膜外麻酔で痛みのレベルを10から3に軽減させても、その3のレベルが通常時の5や6程に感じる方も存在するため、無痛分娩処置を施しても分娩時にはある程度痛みを受け入れながら分娩進行させていくことが多い。また、メリットの2つ目に産後の回復が比較的早いことがあげられる。初産婦では、陣痛が10分間隔となった時点から子宮口が10㎝に開大するまでの分娩第1期が11時間~15時間、子宮口の全開大から胎児の産道下降までの分娩第2期が1~2時間ほどかかると報告されている。分娩にかかる時間は総じて17時間ほどかかる可能性があり、この間は陣痛に耐えたり、いきんだりと、常に体力を消耗し続けるが、無痛分娩だとこの間の体力消耗がある程度緩和できるため、産後に体力を温存したまま比較的迅速に子育てに切り替えができると言われている。

一方で、デメリットも存在する。まず、無痛分娩にすることで、初産婦の場合は、分娩第2期にあたる時間が平均1時間ほど長くなることが報告されている。しかし、痛みがコントロールされた状態で多少分娩時間が長くなることは特に大きな問題にはならない。デメリットの2つ目は、無痛分娩にすると、いきむタイミングが分からなくなることである。無痛分娩で使用される局所麻酔薬は、痛みの伝達を担う神経が最初にブロックされ、次に腹部の張りを伝達する神経、最後に運動神経がブロックされる順になっている。その効果には個人差があるものの、痛みはほとんど感じず、陣痛によるお腹の張りが感じられる程度に調整されている。お産は、陣痛(お腹の張り)に合わせて下腹部に力を入れて踏ん張ることで、胎児を娩出できるようになっているが、麻酔薬の影響でお腹の張りが分かりにくく、いきみのタイミングを合わせづらくなる。しかし、これも分娩モニターを確認しながら助産師や産科医がタイミングを誘導してくれるなど対応がなされている。上記以外にも、無痛分娩による心肺停止や低酸素脳症、妊産婦の死亡事故が挙げられるが、2018年に無痛分娩の安全な提供体制の構築に関する提言が示され、厚生労働省ではこの提言に基づく自主点検表が作成されるなど、現在ではJALA(無痛分娩関係学会・団体連絡協議会)にて無痛分娩に関する一元化された情報にアクセスできるようになっている。通常の分娩においても多様なリスクは付きまとうため、無痛分娩のみ極端に怖がる必要はなく、きちんとメリット・デメリットを理解した上で選択肢のひとつとして検討してもらいたい。

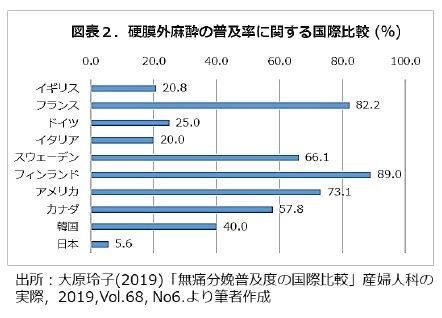

【無痛分娩の国際比較】

続いて、日本の無痛分娩はどの程度普及しているのか現状をみていく。日本で無痛分娩が選択できる施設は、2020年度の調査時点で、病院234件(24.7%)、診療所271件(27.1%)の合計505件(26.0%)であり、経腟分娩における無痛分娩率は、病院9.4%、診療所7.6%、全体で8.6%と報告されている。また、日本の全分娩数に占める無痛分娩率でみると、2018年の5.2%から、2023年には11.6%へ増加しており、この5年間でも無痛分娩のニースが徐々に高まっていることが分かる。

一方で、無痛分娩が普及している諸外国と比較すると、2019年時点において、フィンランドやフランスなど北欧や欧州では8割を超える高い普及率であるのに対し、日本は1割を大きく下回る結果が明らかとなっている。先進国の多くでは、分娩の進行が速すぎる時か、ご本人の考えで無痛分娩を拒否する時以外には、基本的に硬膜外麻酔が用いられるのが一般的である。

また、アジアでは諸外国に比べ無痛分娩の割合が比較的低いことが知られているが、韓国の普及率は4割程度で、都市部の産科医療機関では希望すれば無痛分娩が選択できるような環境が整えられていると言われている。ではなぜ諸外国では一般的な無痛分娩が日本において普及していないのか、筆者が考える課題点を以下に示したい。