無痛分娩とは、様々な手法を用いて、陣痛や分娩時の痛みを緩和する方法である。近年では、2024年5月に男性芸能人が無痛分娩をおねだりの対象とするかのような投稿をしてSNSが炎上したり、2024年6月には都知事選の公約発表会で小池都知事が「無痛分娩」の助成制度について言及し話題となった。

無痛分娩はこれまでも、出産の痛みを伴ってこそ子どもへの愛情が芽生えるとの迷信により忌避され、時にその高額な費用についても何かと話題になることがあった。また、出産に伴う痛みや恐怖が次子回避に影響するという学術報告がなされており、少子化が危機的な状況で進行する現在でも、実際に出産の痛みを軽減するための政策的介入や費用助成に取り組む自治体は一部に限られている。そのような中で、都知事選の公約ではあるものの、東京都が取り組みの姿勢(可能性)を見せたことは、出産を取り巻く諸課題への解決に向けて大きな転換期を迎えることが期待される。

しかし、無痛分娩の利用促進を進めていくには、これまでも課題視されている高額費用に対する助成だけでは十分ではなく、産科医療機関の集約や産科麻酔科医の育成など、必要な体制整備なしにはその実現可能性は必ずしも高いとは言えない。

本稿では、母子保健領域の専門家であり実際に無痛分娩を経験した筆者が、日本の無痛分娩を取り巻く現状を整理し、利用促進に向けての課題を提示したい。

日本の無痛分娩の現状

【無痛分娩とは】

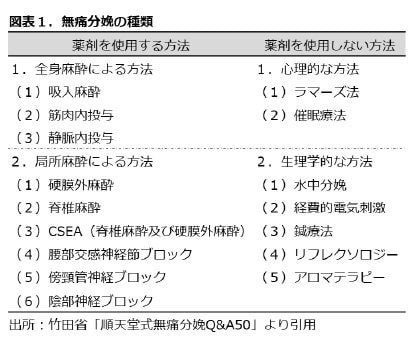

まず、出産(分娩)方法には大きく分けて、(1)経腟分娩と、(2)帝王切開がある。経腟分娩は、その名の通り、膣を通って胎児を娩出する方法であり、(1)自然分娩(普通分娩)と、(2)医療処置が必要な計画分娩と無痛分娩がある。無痛分娩には様々な種類が存在するが、一般的には薬剤を使用する方法で、鎮痛剤の静脈注射や筋肉注射などにより全身性に作用させるものと、神経の伝達経路に局所麻酔薬を投与する方法が代表的である。

一部を紹介すると、硬膜外麻酔とは、背骨の隙間から細いチューブを入れて、脊髄を覆う膜(硬膜)の外側に麻酔薬や鎮痛薬を投与することで痛みを軽減させる方法であり、随時チューブから薬剤を追加投入できるため、長時間の分娩でも効果を発揮することができる。鎮痛剤の静脈注射や筋肉注射などは、胎盤を通して胎児に影響を与える可能性があるが、硬膜外麻酔であれば母体の神経に直接作用するため、胎児への影響はほとんどなく、現代では国際的にも標準的な無痛分娩の手法となっている。

また、CSEA(combined spinal-epidural analgesia)とは、硬膜外麻酔と脊椎麻酔(脊髄くも膜下硬膜外)を組み合わせる手法で、一度で同時に処置が完了する。脊椎麻酔は、硬膜外よりもさらに脊髄に近接するくも膜下腔に薬剤を投与することで、処置から5分程度の素早い時間で鎮痛効果が現れて最大60分から90分ほど継続し、その間に硬膜外麻酔にて局所麻酔薬の投与を開始することで、持続的に効果を発揮する手法である。硬膜外麻酔の初期鎮痛の効果は10分から20分ほど要すると言われているが、CSEAの場合は5分と早いため、ある程度陣痛が発来してから無痛処置を開始する場合には非常に効果的である。

この他にも、薬剤に頼らない無痛分娩の方法があるが、薬剤を使用する場合と比べると鎮痛効果は必ずしも十分ではない。日本では、痛みに耐えることで母性が育まれるとする考え方や風潮も以前根強いが、分娩方法のひとつとして、無痛分娩という選択肢があることを認識して欲しい。