与党案/国民民主党案の違いと今後の論点

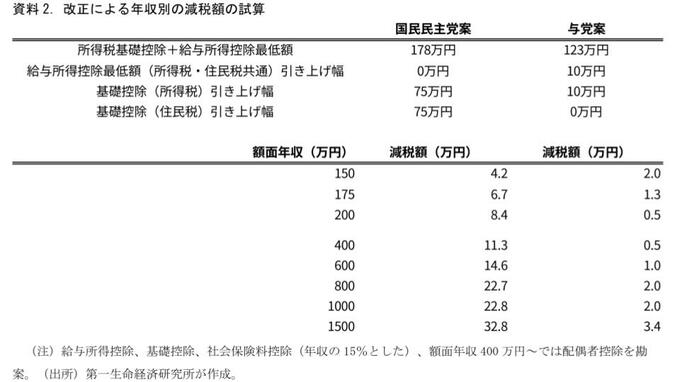

一定の仮定を置きつつ、個々の世帯レベルでみた年間の減税額を試算したものが資料2である。対比するために国民民主党の178万円案(基礎控除+75万円の引き上げ)も掲載した。例えば年収400万円世帯を見ると、国民民主党案では11.3万円/年の減税となる一方、与党案では0.5万円/年の減税にとどまる。国民民主党案と与党案では減税額に相当の乖離が生じているのが現状だ。今後与党と国民民主党の3党協議や国会論戦が行われることになるが、与党案からは何らかの修正が加わることも見込まれる。

2つの案における減税幅の乖離は「123万円」と「178万円」という引き上げ幅の違いに加え、①与党案は住民税の基礎控除引き上げを見送っている、②与党案は引き上げの半分が給与所得控除の最低限の引き上げによって行われており、この減税効果が190万円以下の低年収帯のみに限られている、点で異なっており、これが減税額の違いにもつながっている。①については地方財政への配慮、という視点なのだと考えられるが、インフレの制度調整を行う観点からは与党案の「住民税を引き上げ対象から除く」という道理は薄いだろう。社会保障制度などへの影響が多岐にわたる住民税の非課税限度額を物価に合わせて適切に見直す、という観点でも住民税の基礎控除引き上げは必要な措置だと考える。

また、大綱では「給与所得控除については、給与収入に対する割合に基づき計算される控除であり、物価の上昇とともに賃金が上昇すれば、控除額も増加する。しかしながら、最低保障額が適用される収入である場合、収入が増えても控除額は増加しない構造であるため、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額を現行の 55 万円から 65 万円に 10 万円引き上げる」として、定額で規定されている最低額のみを引き上げる方針が示されている。しかし、現行の給与所得控除は上限も定額である。その点で給与所得控除の最低限のみを引き上げる、という対応は「純粋な制度のインフレ調整」というよりは、結果として中・高所得帯で生じる実質増税(ブラケット・クリープ)を一定程度容認する形になっているとも捉えられる。今回、上限額の引き上げが見送られた背景には、高所得層の給与所得控除の縮減が図られてきた過去の経緯があるようだ。上限引き上げを見送る、という対応は所得控除の縮小を通じて税制の累進性を回復させようとする近年の税制改正の流れにある種沿ったものではある。

ただし、国民民主党は基礎控除のみでの引き上げを求めており、高所得層の減税幅が大きくなることを特段問題視していないといえる。今後の3党協議などでは引き上げ幅に加え、与党案の①住民税基礎控除を引き上げ対象から除く、②給与所得控除の最低限のみを引き上げる、という「引き上げ方」も議論の対象となりうるポイントだろう。

特定扶養控除の適用ラインを引き上げ:「学生の年収の壁」には一定の効果

次に、もう一つの「103万円の壁」である特定扶養控除の年収要件が見直される。特定扶養控除は主に19~22歳の大学生の年代の子どもを持つ親に適用される控除だ。しかし、既存制度ではその子どもが年収103万円を超えると特定扶養控除の対象ではなくなり、親の税金が急増することになる(おおむね63万円×所得税適用税率+45万円×住民税率10%)。このため、親の手取り急減を避けるために子どもが就業調整を行う、といった状況が生じていた。

この点に2つの改正がかかる。第一に特定扶養控除の年収要件の引き上げ、第二に、特定親族特別控除の創設だ。後者は一定年収を超えた途端に突如控除がゼロになることを防ぐため、収入の増加に合わせて段階的に控除が減るような仕組みだ。配偶者控除では同様の配偶者特別控除の枠組みが既にあるが、それに則ったものである。この結果、学生は年収150万円までは満額の特定扶養控除を受けられるようになり、それを超えた場合でも控除額の縮減は段階的なものになる。年収の壁による就業調整緩和に効果のある改正といえよう。

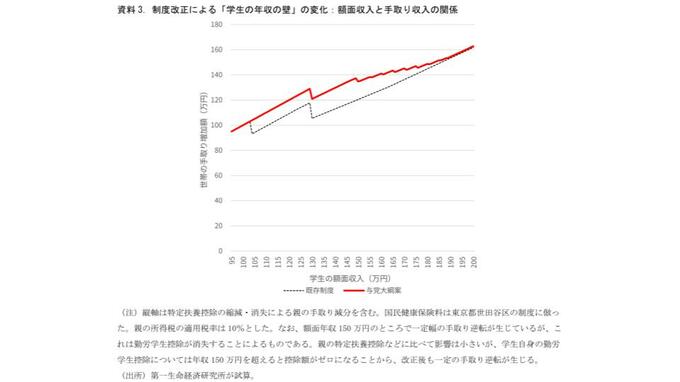

一方で、年収の壁は社会保障由来のものもある。学生の場合、具体的には健康保険だ。学生の場合には親の健康保険の扶養に入っているケースが多数だとみられるが、扶養要件である年収130万円を超えると自分で国民健康保険などに加入する必要が生じるため、保険料分手取り収入が減ることになる。資料3は今回の制度改正前後の学生の額面収入と手取り収入の関係を示したものである。従来、学生は税の壁と社保の壁の2つの手取り急減ポイントがあったが、一つは解消されていることがわかる。ただし、社保の壁による手取り急減は当然税制の改正のみでは変わらないことになる。

今回の改正でこの「社保の壁」まで働きやすくはなるため、103万円→130万円への就業拡大は生じることが見込まれる。ただ、社保の壁の見直しがないとそれ以上の労働供給は望みにくいだろう。