「ノルム」の分析がなく、日銀への「批評」が注目された「多角的レビュー」

最後に、「多角的レビュー」の結果についてコメントする。

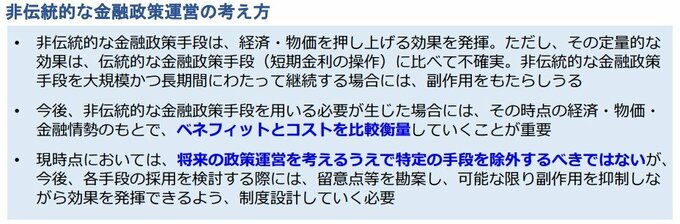

前述したように、日銀は中央銀行の信認を守るという観点から自己否定を避ける傾向があり、「無謬性の原則」のようなものがある。そのように考えると、今回の「多角的レビュー」の結論である図表1は、日銀として過去の政策を最大限否定した印象である。再び非伝統的な金融政策がグローバル・スタンダードにならない限り、日銀が進んで大胆な金融緩和策を開始することはないだろう。

むろん、無謬性の原則のために踏み込み不足だった感は否めない。

「有識者講評」では、塩路悦朗中央大学教授が「政策波及効果が確実な政策手段があまりなく、日銀が半ば手足を縛られている状態で、日銀が『こうしたい』と言うと民間がそれを素直に信じるとなぜ思えるのか、本レビューを読んでもまだわからなかった。本レビューでは家計・企業の適合的期待形成が強調されている。しかし、日銀が政策目標を宣言しても、それを達成する手段が足りていないことを冷静に見切られていただけという可能性はないのだろうか」と指摘したが、日銀自体の能力に関する分析は不足していた印象である。

また、吉川洋東京大学名誉教授も、「多角的レビュー」の結論である「効果と副作用を評価すると、金融市場や金融機関収益などの面で一定の副作用はあったものの、現時点においては、全体としてみれば、わが国経済に対してプラスの影響をもたらしたと考えられる」に対して、「この結論に評者は同意できない」とした。指摘は多岐にわたるのだが、例えば(多角的レビューの結論は)「期待に働きかけるリフレ政策は正しかったが、日本経済の『体質』が悪かったために目標が達成されなかった、ということになる。しかし評者は、目標を達成できなかったのは、こうしたリフレの理論的フレームワークそのものが根本的に誤りであったからだと考える」と、吉川氏は指摘した。これは塩路氏の指摘と同じで、日銀自体の能力そのものをもっと客観的に評価すべきだ、という指摘だと思われる。

もっとも、このような批判的な意見が記されたことは重要だろう。これらの批判的な意見は、直接的に批判することが立場上難しい植田総裁の考えの代弁として掲載されたのだろうと、筆者は捉えた。吉川氏は「植田総裁と東京教育大学(現筑波大学)付属駒場高校、東大の同期だ」(Bloomberg)とされている。友人だから代わりに異次元緩和を批判してもらったなどと短絡的な分析を披露するつもりはないが、吉川氏と植田総裁の考えはかなり近いと、筆者はみている。

吉川氏は5月に行われたワークショップで、日銀がノルムの問題を重視する姿勢を批判したとされている。他方、植田総裁もノルムが重要だという考え方について「以前より私はあまり使ったことはない」(10月31日の決定会合後の会見)と述べたことがある。内田副総裁がノルムの重要性を強調してきたことと対照的に、植田総裁はノルムを重視していない。植田総裁がこだわったと考えられる「多角的レビュー」では「ノルム」に関する分析がほとんどなかったことと無関係ではないだろう。

「多角的レビュー」は、植田総裁が異次元緩和の効果に対して非常に謙虚な考えを持っていることをよく表したものだと、筆者は感じた。特に、植田総裁が人々のノルムが変わったとして日本経済を楽観視していくことはないだろう。引き続き、日銀が中立金利の下限とされる1%を超えて利上げをしていく可能性は低いと考えられる。

(※情報提供、記事執筆:大和証券 チーフエコノミスト 末廣徹)