なぜ日本では社会人が学び直しにくいのか

このように、日本でもニーズが高まっているリカレント教育であるが、その一方で、社会人が大学院などに通学することで学び直しを行っている割合は、海外に比べて低いことがわかっている。内閣府の報告書によると、25~64歳のうち高等教育機関で教育を受けている者の割合をOECD諸国で比較すると、日本の割合は2.4%と、英国の16%、米国の14%、OECD平均の11%と比較して大きく下回っている。

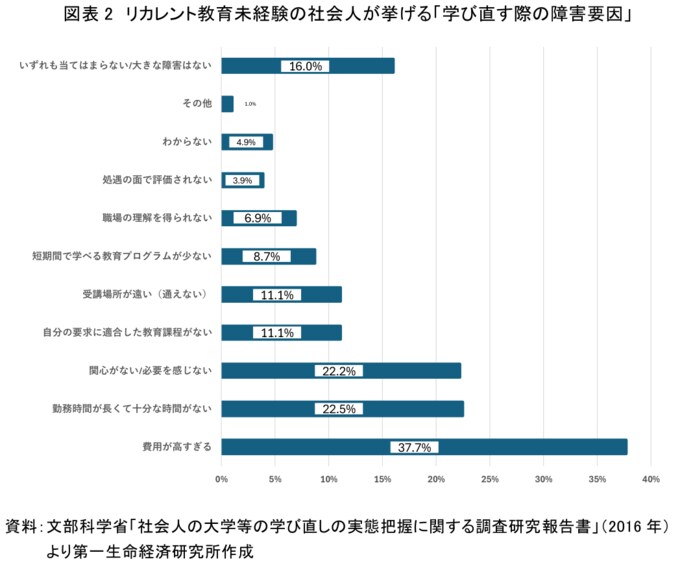

文部科学省の調査によると、リカレント教育を行ったことのない社会人が学び直しを行わない理由では、「費用が高すぎること」(37.7%)、「勤務時間が長くて十分な時間がないこと」(22.5%)、「関心がない・必要性を感じない」(22.2%)などが挙げられている。この状況は、個人に依拠するリカレント教育にとどまらず、従業員のリスキリングの観点でも同様の傾向が表れており、厚生労働省の調査によると、企業で働く社会人が自己啓発を行う上での課題として、「時間・費用・情報・社内制度」の整備が指摘されている。

リカレント教育について課題を抱えるのは個人だけではない。社会人学生を受け入れている国内の専門職大学院を対象にしたリカレント教育に関する調査によると、60%以上が「社会人のニーズの把握」や「社会人や企業等への広報・周知」を、50%以上が「社会人が受講しやすい環境・制度の整備」や「学内の体制整備」などを課題として挙げている。また、社会人の指導にあたり必要な諸整備に向けた「財源の確保」を課題とする専門職大学院も約半数に上っており、リカレント教育を希望する個人にとっても、それを受け入れる高等教育機関においても、「費用」の問題は高いハードルになっていることが示唆される。

誰もが学び直せるリカレント教育の充実に向けて

OECDは、1970年代にリカレント教育を提唱した際、それを世代間の教育機会の格差解消や、所得にかかわらず教育機会を提供する手段と位置付け、「社会平等の実現」を目指したと指摘されている。しかし、現在のリカレント教育は、前述のように費用の問題が学び直しを阻んでいることを考えると、一定の所得がある社会人でないと学び直しができない状況になっているともいえ、「誰もが学び直すことができる」というリカレント教育の原点から離れてしまっている可能性がある。

こうした課題を解決するためには、産官学による支援や連携が欠かせない。特に、コロナ禍を経て、オンラインによる学びのコンテンツが豊富となってきたなか、リカレント教育を推進するハブを作る自治体も出てきた。たとえば、東京都は「東京リカレントナビ」というウェブサイトを開設し、「最先端技術」や「経済産業・社会」「医療・福祉」など様々な分野を学び直すことができる動画を公開したり、大学・大学院などで学ぶことができる講座を紹介している。

同様の取組みは他の自治体でも展開されており、リカレント教育に関する給付金・補助金の整備とともに、学び直しを促進する効果が期待されている。また、リカレント教育を実施する大学・大学院においても、徹底したオンライン授業を行うことで費用を抑え、より多くの社会人を受け入れることに成功したケースも増えている。もちろん、学び直しにおける全ての分野がオンラインで対応できるわけではないが、リカレント教育の受講を阻む費用のハードルを一定程度クリアすることができるという点で、今後もオンラインの活用という流れは加速していくものとみられる。

人生100年時代においては、仕事と生活の調和がとれた「ワーク・ライフ・バランス」が大切だといわれているが、今後はこのバランスの中に「学び(ラーニング)」を適宜組み込むことが必要である。すなわち、「ワーク・ライフ・ラーニング・バランス」を実現し、リカレント教育の原点である「誰もが学び直すことができる社会」をつくることが求められている。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主任研究員 西野偉彦)