社会的ニーズが高い「リカレント教育」とは

わが国で「人生100年時代」と呼ばれて久しいなか、社会人が職業に就いた後も継続的に教育や訓練を受ける「リカレント教育」が注目されている。リカレント(recurrent)は「循環する・繰り返す」という意味で、もともとリカレント教育の概念は1960年代から1970年代にかけて、主に北欧諸国で発展した。特にスウェーデンがこの考え方を先導し、教育の機会を生涯にわたって提供することを目指した。1973年には、経済協力開発機構(OECD)が発表した報告書で、リカレント教育の重要性が国際的に認識されるようになった。この報告書では、「教育を個人の全生涯にわたりリカレントに、すなわち労働をはじめ余暇、引退などの諸活動と交互に行う形で分散させること」と述べられており、生涯にわたって教育を受けることが個人および社会にとって有益であると強調されている。

日本では、リカレント教育について法令によって明確な定義付けはされていないが、前述のOECDの報告書が公表されて広く知られるようになったほか、1992年の生涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について」でリカレント教育について提言がまとめられている。その後は長らく国における重要政策として位置付けられていなかったが、2017年6月に安倍晋三首相(当時)が記者会見で、日本を誰にでもチャンスがあふれる国へと変えていくため「人づくり革命」を推進すると表明した。安倍首相が「リカレント教育を抜本的に拡充し、生涯にわたって学び直しと新しいチャレンジの機会を確保する」と述べたことで、リカレント教育は俄かに脚光を浴びることとなった。加えて、同政権で設置された「人生100年時代構想会議」が2018年6月に公表した「人づくり革命基本構想」でも、「リカレント教育は、人づくり革命のみならず、生産性革命を推進するうえでも、鍵となるものである」として、「リカレント教育の受講が職業能力の向上を通じ、キャリアアップ・キャリアチェンジにつながる社会をつくっていかなければならない」と明記された。

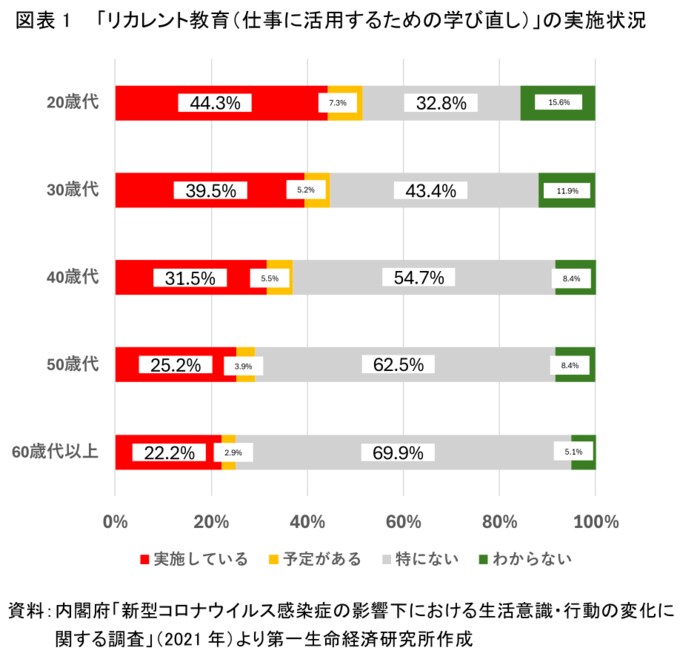

この「人生100年時代構想」においては、「教育・雇用・退職後」という伝統的な人生モデルから「マルチステージ」のモデルに変化するうえでリカレント教育の重要性が指摘された。さらに、その後のDX社会の到来やコロナ禍など社会状況の変化のなかで、「社会人の学び」への関心や重要度はますます高まっている。実際、内閣府の調査によると、リカレント教育について「実施している」「予定している」を合わせると、20歳代では50%以上、30歳代では45%以上に達しており、若い世代ほどリカレント教育への意欲が高いことがわかる。リカレント教育の具体的な内容としては、 「専門的な資格の取得」や「経営・ビジネスに必要な知識や能力の向上」、「英語などの語学力の向上」といった仕事に活用するためのスキルが多いようだ。

ところで、リカレント教育と似た用語に「リスキリング」がある。リスキリングは、「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得すること」と定義されている。2022年10月の臨時国会における岸田文雄首相(当時)の所信表明演説で、リスキリング支援として国が5年で1兆円の予算を投じることが触れられ、注目度が高まった。リカレント教育とリスキリングの違いについては、先行研究で様々な指摘がされているが、「誰が主体となるか」という観点で、リスキリングは「企業(組織)」が多いのに対して、リカレント教育は「個人」が一般的であることが挙げられている。つまり、企業が生産性を高めるために従業員に適切なスキルを身に付けさせるのが「リスキリング」であり、個人が人生100年時代を生きるうえで必要と自ら適時判断して学んでいくのが「リカレント教育」であるということだ。