(ブルームバーグ):国民民主党の古川元久税制調査会長は、日本銀行の金融政策の正常化に関し、国債利払い費の大幅増につながるような急激な利上げは避けるだろうとの認識を明らかにした。27日、ブルームバーグとのインタビューで語った。

旧大蔵省(現財務省)出身の古川氏は、長く続いた低金利の下で「恩恵を受けてきたのは財政だ」と指摘。日銀も財政への影響を勘案して慎重に判断するため、「予算に影響を与えるような金融政策の変更はやらないと思う」と語った。政府は通常、利払い費の前提となる国債の積算金利を高めに設定するため、予算に影響を与えるほどの「急激な利上げはまず考えられない」とも述べた。

日銀が正常化に向けて利上げを模索する中、国債利払い費の増加に対する懸念も高まっている。日本の債務残高(普通国債・2024年度末)は1105兆円と過去最大を更新し、国内総生産(GDP)の2倍を超える。旧民主党政権で経済財政政策担当相などを務めた古川氏は、日銀が金利急騰の引き金を引くような対応は取らないとの見方を示した形だ。

古川氏は、国内経済は供給不足が続いており、利上げによる需要抑制が求められている局面ではないと語った。金融政策に関して「ほかの者がとやかく言う話ではない」としながらも、企業や家計、財政への影響などの要因を総合的に考えれば「早急な利上げができるような状況ではない」と述べた。

キャスチングボート

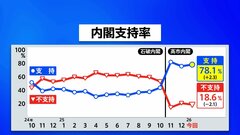

自民、公明の連立与党は衆院で過半数を下回っており、法案成立には28議席を持つ国民の支持が欠かせない。与党側は広く野党の声を聞く姿勢を示すが、経済対策の政策協議を行ったのは国民のみだった。政治的な不確実性が高まる中、日銀は追加利上げのタイミングをうかがうが、国会のキャスチングボートを握る国民の幹部からは慎重な発言が相次いでいる。

玉木雄一郎代表は、中小企業の賃上げ動向を見定める必要があるため、来年の春闘の結果が判明する3月までは利上げをすべきではないとの認識を示している。古川氏は、経済全体の状況を見て判断すべきで「いつまでとかそういうことではない」とタイミングに関しては明言を避けた。

円安による輸入物価の上昇が企業業績や家計負担の重しになっている。古川氏は円安の要因には、日米金利差に加え、人口減少や生産性の伸び悩みなどによる国力低下があると述べた。日銀の低金利政策が為替に及ぼす影響は、米側の動向も関係するため「限定的なところがある」と指摘した。

103万円の壁

経済対策には国民が求めた所得税が発生する「年収103万円の壁」の引き上げが明記され、同党は年末の税制改正に向け、与党との政策協議を続けている。

20日には与党側に対し、所得税の基礎控除などを178万円に引き上げることに加え、大学生らを扶養する親の所得から一定額を差し引き税負担を軽くする「特定扶養控除」の年収要件引き上げ、ガソリン減税を最重点とする要望を提出した。28日に再度3党協議を行う予定だ。

古川氏は特に今は「デフレに逆戻りするリスクが高まってる」と分析。消費者の節約志向は根強く、物価上昇を超える実質賃金の上昇が実現するまであらゆる手段を使って少しでも手取りを増やすことが必要だと、基礎控除拡大の重要性を訴えた。

また古川氏は、「賃上げと投資がけん引する成長型経済」に移行できるかどうかの分岐点にあることを強調した。仮にデフレに戻った場合、円安が進行した中では再び異次元の金融緩和政策を実施できる状況にはないとも語った。

一方、「年収の壁」引き上げは所得税の恒久減税となる。政府は仮に基礎控除の額を国・地方で75万円ずつ引き上げた場合に「7兆円から8兆円程度の減収」が見込まれると試算。財政を悪化させないためには代替財源が必要だが、古川氏は、あくまでも野党の立場で税制改正協議に参加するため「税制や予算全体について議論する訳ではない」と述べ、政府・与党に検討を委ねる考えを示した。

経済財政運営全般に関しては、デフレに逆戻りさせないため積極財政を支持する姿勢で、「必要であれば国債の発行もそれは否定するものではない」とも強調した。

28日に行われた自民・公明・国民の政策協議では、与党側が名目国内総生産(GDP)1%相当(6.1兆円)の個人所得税の減税を継続的に行った場合、1年目の税収が6兆円減少するとの内閣府試算を示した。古川氏は協議後、記者団に対し、減税を行った場合の経済的な波及効果が反映されておらず「参考になる数字ではない」と語った。

古川氏は東京大学法学部を卒業。小選挙区制が導入された1996年の衆院選で初当選し、10期連続当選。国民では代表代行兼国会対策委員長も務めている。

(28日の自民・公明・国民の政策協議後の古川氏の発言を追加して更新します)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2024 Bloomberg L.P.