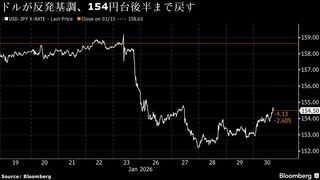

消費者物価指数への影響

ここで、電気・ガス代補助金が25年1月使用分(2月請求分)から再開され、電気料金で2.5円、ガス料金で10円の補助を3か月間行うと仮定した場合のCPIコアへの影響を考える。なお、電気、ガス代は使用月の翌月に請求されるため、使用分か請求分かでタイミングが1か月ズレる。消費者物価指数では請求分が反映されるため、1月使用分(2月請求分)からの場合は2月以降のCPIが押し下げられることに注意が必要である。

電気・ガス代補助金によるCPIコアへの水準としての下押しは、23年2月の導入当初には▲1.0%Pt程度、23年10月以降は▲0.5%Pt程度、24年6月に▲0.25%Pt程度、7、8月はゼロとなった。これが酷暑乗り切り緊急支援により、9、10月に▲0.6%Pt程度、11月に▲0.4%Pt程度、12月以降は再びゼロとなる。仮に補助金が再復活した場合には、25年2月~4月に▲0.4%Pt程度の下押しとなり、25年5月以降はゼロとなるだろう。

なお、CPIへの影響を見る上では、前年の裏の影響を勘案することも重要だ。そこで、電気・ガス代負担軽減策のCPIコア前年比に与える影響度合いを見ると、たものが次項の図である。負担軽減策によるCPIへの寄与は、直近の24年7、8月には+1.0%Ptだったものが、9月には酷暑乗り切り緊急支援により+0.4%Pt程度に縮小する。10月は補助額は変わらないが、23年10月に補助を半減した裏が出ることで▲0.1%Ptにさらに寄与度が低下する。その後、11月に補助縮小、12月に終了となり、プラス寄与は再び+0.5%Pt程度に。そして25年2月~4月は補助の再復活により+0.1%Ptへと縮小。終了する5月には再びプラス寄与が拡大する見込みだ。その後再び寄与度はゼロ%に低下するが、25年9~11月と26年2~4月には前年の裏で押し上げられることになる。はっきり言ってややこしい。

なお、元々想定されていた、24年10月使用分(11月請求分)を最後に補助が終了するケースと比較すると、25年2月~4月が▲0.4%Pt程度の下振れ、26年2月~4月が+0.4%Pt程度の上振れとなる。暦年でみれば25年が▲0.1%Ptの下振れ、26年が+0.1%Ptの上振れだ。ちなみに、年度で見れば4月をまたぐことから影響が均され、24年度が▲0.07%Pt、25年度と26年度が+0.03%Ptとなる。このように、前年の裏も絡んで複雑な動きとなることが予想されるため、CPIの先行きを予想する上で注意が必要である。なお、物価の基調判断においては除いて考えることが望ましいだろう。

これまでCPIコアは、補助金終了により24年12月以降は前年比+2%台後半で推移することが予想されていた。賃金の状況も踏まえると、25年1月以降には実質賃金がゼロ近傍で推移する計算となり、マイナスの可能性も十分あった。だが、仮に補助金が再復活するのであれば、25年2月~4月の実質賃金は物価下振れの分プラスになりやすくなる。そして、補助金が終了する25年5月以降については25年春闘の結果次第となる。このように、補助金復活が実質賃金の動向にも影響することにも注意が必要である。

出口は見えない

電気代・ガス代補助金は、24年5月使用分でいったん終了したにもかかわらず、8月使用分から復活した。これは3か月限定と期限を切っていたにもかかわらず、また25年1月使用分から復活しそうな状況である。一度始めた補助金を終了することがいかに難しいかということが良くわかる。

そう考えると、25年1月使用分から開始が見込まれている電気代・ガス代補助金は、果たして3か月間の期間限定復活のみで終了できるのだろうか。25年の夏にも、電気代負担が増える夏には支援が必要との声が上がることは想像に難くない。ちょうど25年の夏には参院選があり、歳出拡大圧力が高まりやすいタイミングだ。来年の夏には3度目の復活が実現している可能性も見ておいた方が良さそうだ。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 シニアエグゼクティブエコノミスト 新家義貴)