今月14日、氷見市沖でおこなわれた漁に同行取材しました。定置網にはこの日もシイラの魚影が…。

記者:

「仕掛けられていた網が徐々に上がってきました。魚体が見えてきます」

この日はブリの姿はあまりみられず、ひと際目立っていたのが小型のシイラです。乗船させてもらった漁船では10月末には一日で数十トンかかることもあったといいます。

富山湾に大量に現れたシイラ。

富山湾でおなじみのブリやホタルイカと比べると「富山湾のシイラ」については研究がはじまったばかりで、謎の多い魚だといいます。

富山県水産研究所・阿部隼也研究員:

「正直、シイラの漁獲量が変動する要因についてはまだわかっていないっていうのが実情としてあります。南方系の魚でですね、温かい水を好む魚なので、今年もかなり水温は高くなっているのでそういうような原因の可能性が考えられます」

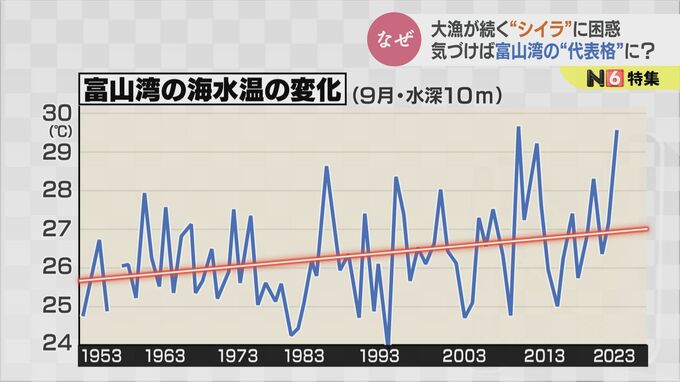

富山湾でシイラの漁獲量が増加した背景には海水温との関係が考えられます。富山湾の海水温は年によってバラツキがあるものの、年々上昇傾向にあり、2023年9月には30℃に迫る水温に。

海水温の変化を直線で示してみると70年前と比べて1℃以上、水温があがっているのです。

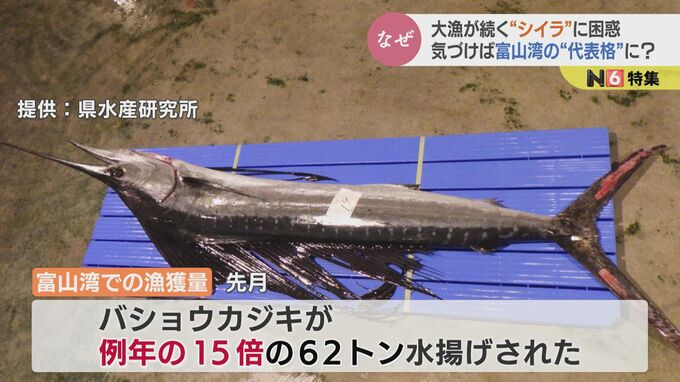

富山湾で漁獲される魚にも変化がみられ、10月には南方系のバショウカジキが例年の15倍の62トン水揚げされました。

さらにこの日の船ではシイラ以外にも南方系とみられる魚が…。

シイラの漁期もずれていて、例年なら11月にはあまり取れないはずの大型のシイラの水揚げもありました。

網の上で激しく暴れまわるシイラ。

漁師にとっては少し困った一面も…。

氷見市の漁師・曽場慎太郎さん:

「水揚げする際に暴れて、ほかの魚を傷ませちゃったり、あとイカとか食べちゃったり、扱うのが大変っていうのもありますね」