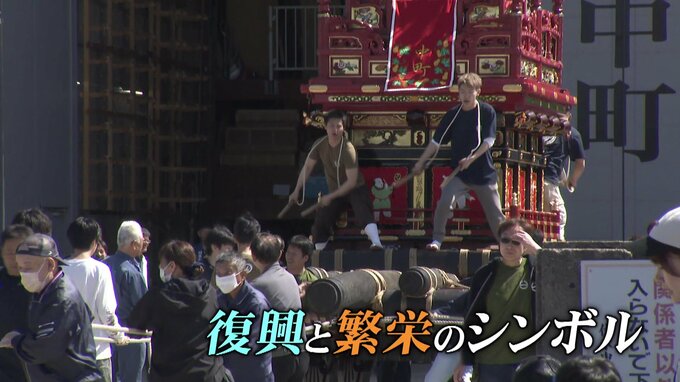

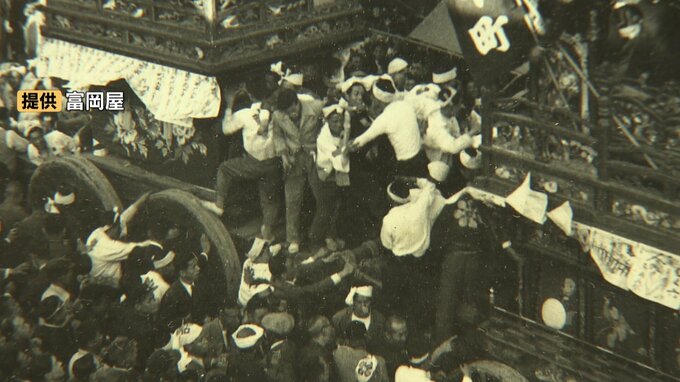

曳山は“復興と繁栄”のシンボル

1814年、伏木の町は未曽有の大火に襲われ、7割近くの家が罹災。ここで立ち上がったのが伏木の廻船問屋たちでした。

町の復興と反映を願い、大火からわずか6年で伏木に曳山が誕生。これに町民たちは喜び、勇気づけられたと言います。

こうして伏木の曳山は町の復興と繁栄のシンボルとして、200年以上もの間、人々の暮らしと共に歩んで来ました。

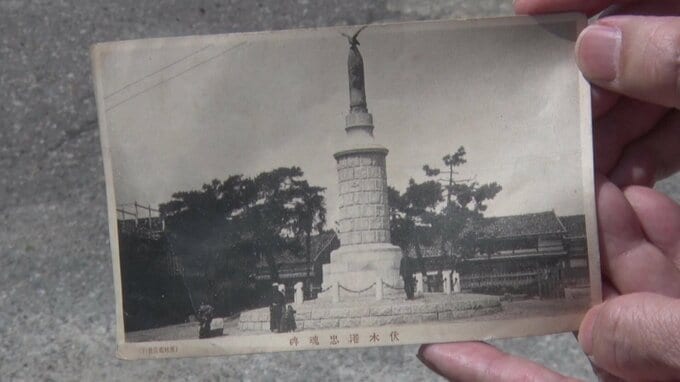

大きな爪痕を残した伏木の町ですが、復興作業の中で曳山祭りの歴史を紐解く新たな資料が発見されました。

本町公園は“心のよりどころ”

毎年かっちゃが行われている本町公園を写した葉書。そこには、いまはもう存在しない「忠魂碑」が映っていました。

伏木曳山委員会 野口安嗣さん

「お年寄りは(本町公園を)忠魂碑、忠魂碑と言って忠魂碑跡という形でお年寄りの人たちは呼んでいる」

葉書の発行年から約100年前には存在していたことが判明した忠魂碑。

伏木曳山委員会 野口安嗣さん

「廻船問屋から考えると、船で海難事故で無くなられた方も多かったと聞いている。港によっては船、港の付近で無くなられた方、その魂を弔うということでこの忠魂碑が建てられたという風に考えられる」

野口さんはこの葉書から、本町公園前が人々にとって重要な場所であったと推測します。

伏木曳山委員会 野口安嗣さん

「これだけ大きなもの(忠魂碑)が発見されたということは非常にこの町のシンボルだったということ、その町のシンボルとしてこの一角、本町公園というのが非常に町の人たちにとっては心のよりどころになったのではないか」

震災で無くなるものと新たに分かること。野口さんは埋もれていた資料を見つけ出し、伏木の歴史の移り変わりを記録していきたいと言います。

伏木曳山委員会 野口安嗣さん

「伏木の町というのは歴史が深い、江戸時代には北前船で栄えた土地、その街から発生した曳山というお祭り、これが後世につながるこれをみんなで盛り上げることで震災に対しての復興の足掛かりになれば。みんなが元気づけられればというふうに思う」