65年前の貴重な写真「大事な資料として保管したい」

その総会で曳山祭についての研究発表をした人がいます。

伏木曳山祭実行委員会の野口安嗣さん。平成12年から伏木の町と曳山祭りの歴史について研究している第一人者です。

野口さんは能登半島地震によって、曳山祭りの歴史資料が散在するのを防ぐために自ら集める取り組みを始めました。

震災の被害を受け解体が決まっている、登録有形文化財の高岡商工会議所伏木支所から出てきたのは――

伏木曳山委員会 野口安嗣さん

「これが昭和35年の写真。今年当番町の上町の曳山。貴重な写真が商工会議所の中にあったということ、これはぜひとも大事な資料としてなくならないように保管したいなと」

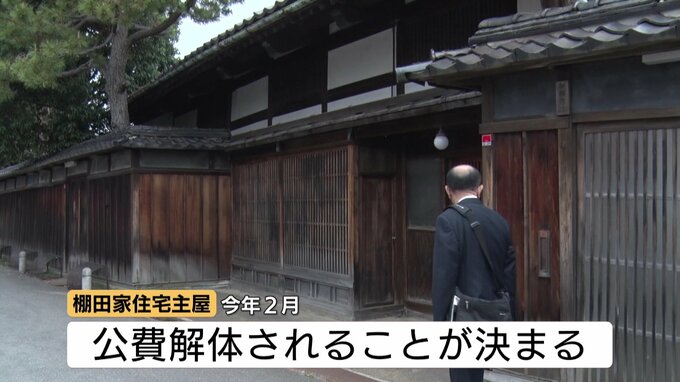

地震は伏木を象徴する文化財にも被害を及ぼしました。

明治中期に建てられ、国の登録有形文化財に指定されていた棚田家も今年2月、公費解体されることが決まりました。

伏木曳山委員会 野口安嗣さん

「非常に秋田杉を使った柱とか立派な建物。まさに当時の廻船問屋の隆盛を図るものとして大事な建物」

北前船の貿易で栄えた伏木には江戸時代、8軒の廻船問屋が軒を連ね発展を遂げて来ました。野口さんはこの廻船問屋たちが伏木の曳山を作ったと言います。

伏木曳山委員会 野口安嗣さん

「廻船問屋が一度北海道から大阪を回ってかえってくるまでに、約1000両から2000両近く利益が上がったというふうにも聞いている。廻船問屋の利益の一部を祭りに使ったのが始まりではないかと僕は考えている」