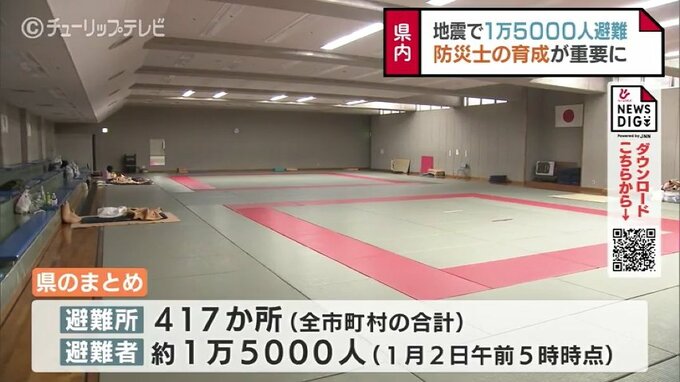

能登半島地震発生時、富山県内では1万5000人ほどが避難していたことがわかりました。

永森委員長 予算特別委員会:「東日本大震災が発生し、多くの方が犠牲になられました。また、1月1日に発生した能登半島地震により犠牲となられた方々に対しても改めて哀悼の意を表して黙とうを捧げたいと思います。黙とう!」

死者・行方不明者合わせて2万人を超える東日本大震災から11日で13年。黙とうから始まった県予算特別委員会は能登半島地震の初動対応などについて議論されました。

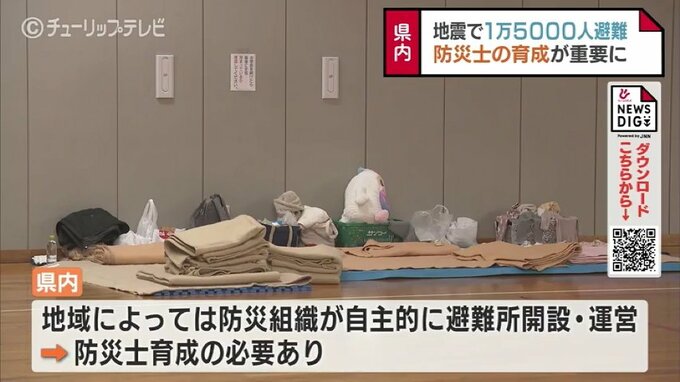

富山県によると発災時における避難所の数は、全ての市町村合わせて417か所、1月2日午前5時時点で約1万5000人が避難していたということです。

中には防災組織が自主的に避難所を開設・運営するなど災害の備えをしている地域がある一方で、備えが不十分な地域もあり、富山県は防災士育成の必要性があるとの認識を示しています。

武隈俊彦 危機管理局長:「避難所開設に時間を要したとか、地域によって自主防災組織の活動に差があった。自主防災組織の活性化のためには防災士の育成が必要であるとの意見もありました。大規模災害時における避難所の開設、自主防災組織の活動やそれらを担う防災人材の育成などの面で今後改善すべき課題が多いと実感したところです」

富山県内の防災士は2月末時点で2665人、県は今後、人数を増やしていきたいとしています。