そして、ひょうが降る理由についての前に、雨が降るメカニズムを説明しましょう。雨が降る場所では、たいてい上昇気流が起きています。空気のかたまりが上昇していくと、高さが高くなるにつれ、空気中の水蒸気が冷やされて小さな水滴に変わります。これが「雲」です。

その水滴がさらに上昇して冷やされると、集まって大きくなり氷の粒ができてきます。この氷の粒が重さで落ちてきて、途中で解けて水滴になり地上に達したものが「雨」です。

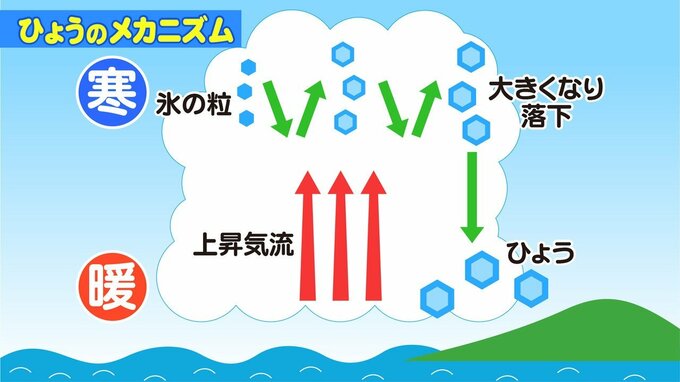

一方、2日から3日のように大気の状態が不安定だと、その不安定さを解消しようと上昇気流が特に強くなります。すると、いわゆる入道雲と呼ばれる積乱雲が空高く(高さ1万メートルくらいのものも)まで発達します。

発達した積乱雲の中では、上昇気流により水滴が冷やされてできた氷の粒が、

「重さで落ちる」「強い上昇気流で再び持ち上げられる」を繰り返してどんど

ん大きくなっていきます。

その結果、最終的に重さに耐えられなくなって落下し、解けずに氷の粒のままで

地上に達したものが「ひょう」です。

なお、気象庁は直径5ミリ以上のものを「ひょう」としていて、直径5ミリ未満のものは「あられ」と呼んでいます。

ひょうは上空で何度も上昇・下降を繰り返し、そのたびに成長するので、大きな

ものを輪切りにすると年輪のような構造が見られることがあります。

これから真夏にかけては特に大気の状態が不安定になりやすい時季です。

天気予報で「大気の状態が不安定」というワードを聞いたら、落雷やひょうなどの激しい気象現象に注意してください。